预约演示

更新于:2025-10-24

未米生物科技(常州)有限公司

更新于:2025-10-24

概览

关联

100 项与 未米生物科技(常州)有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 未米生物科技(常州)有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3

项与 未米生物科技(常州)有限公司 相关的新闻(医药)2024-11-12

·生物世界

编辑丨王多鱼

排版丨水成文

玉米是我国种植面积最大、总产量最高的作物,但长期受限于缺乏快脱水的品种,导致玉米籽粒机械化收获面积还不到15%,影响了生产效率和种植成本。迄今为止,控制籽粒脱水速率(Kernel dehydration rate,KDR)这一性状的基因很少被克隆,其潜在机制尚不清楚,这是难以通过遗传改良培育快脱水宜机收玉米品种的根本原因。

2024年11月12日,华中农业大学严建兵团队在 Cell 期刊发表了题为:A Zea genus-specific micropeptide controls kernel dehydration in maize 的研究论文。

该研究首次揭示了玉米籽粒脱水的分子机制。该研究鉴定到一个影响籽粒脱水的小肽microRPG1,是玉米及其近缘种中特有的一种编码31个氨基酸的新型小肽,由非编码序列从头起源,通过精确调节乙烯信号通路关键基因的表达来控制籽粒脱水。研究结果为快脱水宜机收玉米培育奠定了重要基础。

研究团队围绕这个产业关键问题持续攻关,建立了籽粒脱水表型田间鉴定技术,利用该技术通过QTL定位,定位到四个影响籽粒脱水的QTL(图1A)。该研究对其中一个主效QTL-qKDR1进行了精细定位,并成功缩小至1417bp,发现是一段不编码任何蛋白也不转录的DNA序列,在目标区域双亲之间存在一个约6.2Kb的转座子序列(图1)。敲除双亲序列后,不管是否含有转座子,都能导致籽粒脱水速率显著降低。分析表明,qKDR1可能作为一个抑制子,抑制其上游约10Kb处一个名为RPG (qKDR1 REGULATED PEPTIDE GENE)基因的表达。进一步研究发现,RPG就是qKDR1调控的目标基因,两个转录因子ZmMYBST1和ZmMYBR43可以结合到qKDR1而抑制RPG的表达。

图1. qKDR1是控制籽粒脱水的位点

RPG在玉米基因组中尚未被注释,是一个全新的基因。研究团队通过多种技术共同证明了RPG通过编码一段31个氨基酸的小肽发挥功能,该小肽被命名为microRPG1。敲除microRPG1可加快脱水速率,超表达则显著降低脱水速率。

进一步研究发现,microRPG1可能通过调控乙烯信号途径中的关键基因ZmEIL1和ZmEIL3的表达而影响脱水。RPG在授粉后26天的籽粒中表达,在38天达到最高,此时玉米籽粒灌浆基本结束,调控乙烯的表达可以促进籽粒的快速脱水,又不影响产量,实现了产量和脱水的平衡。这一发现也为下一步籽粒脱水的精准调控提供了新思路。

microRPG1和任何已知的小肽并不同源,在其它物种中也未被鉴定到,是玉米及其近缘种特有的,其如何起源是一个值得探究的问题。研究发现,该小肽仅在玉蜀黍属和摩擦禾属中存在同源序列,在禾本科的其他成员中没有。虽然相似的序列存在于摩擦禾属中,但缺乏起始密码子,不能翻译,无法行使功能。在玉蜀黍属中,一个核苷酸(ACG到ATG)的突变产生了新的起始密码子,导致一段非编码序列起始翻译,从头产生了一个新基因。系统发育树表明,该突变可能发生在65万年前玉蜀黍属和摩擦禾属分化之后(图2),该发现为新基因的起源提供了一个新的范例,也为从头创造新基因提供了方向。

图2. microRPG1小肽从头起源于一个非编码序列

这样一个独特的小肽在其它物种中是否起作用呢?

研究团队体外合成该小肽并外源施加于拟南芥,发现可以显著延迟角果的成熟,并显著提高了拟南芥种子的水分含量。在拟南芥中超表达microRPG1,也能够显著延迟角果的成熟。拟南芥的根可以吸收小肽并可以被运输到地上部分。这些结果暗示了microRPG1小肽在其它物种中可能具有保守的功能,这为进一步探索该小肽的应用价值提供了富有想象的空间。

图3. microRPG1调控籽粒脱水的机制

适合机械化收获的玉米籽粒含水量要求在15%-25%之间,但我国大多数玉米品种在收获时的含水量通常在30%-40%之间。多年多点的试验表明,敲除microRPG1可使收获时的籽粒含水量下降2%-17%,平均下降7%,同时其他农艺和产量性状没有明显的变化。研究团队分析了数百份具有代表性的玉米种质材料,发现几乎所有的材料都存在RPG基因,意味着操纵RPG来改变籽粒脱水速率培育宜机收的品种具有巨大的应用潜力。据悉,团队围绕玉米籽粒脱水的精准调控已经布局多个专利,并授权未米生物公司开展商业化应用,目前已经取得良好进展。

作物遗传改良全国重点实验室、湖北洪山实验室、崖州湾国家实验室严建兵教授为该论文通讯作者。博士研究生余延辉、刘塬方,青年教师李文强副教授为该论文共同第一作者,华中农业大学刘衍军教授、欧阳亦聃教授、杨宁教授、肖英杰教授、赖志兵教授、殷平教授、卓琳老师,华中农业大学讲座教授David Jackson,未米生物科技有限公司许洁婷博士,华中科技大学薛宇教授,崖州湾国家实验室刘海军主任科学家、贾安强博士,以及德国马普分子植物生理研究所Alisdair R. Fernie教授等多个团队的师生参与了该项工作或提供了有价值的讨论。该研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、湖北省科技厅重大项目及111计划等项目的支持。

论文链接:

https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)01212-1

设置星标,不错过精彩推文

开放转载

欢迎转发到朋友圈和微信群

微信加群

为促进前沿研究的传播和交流,我们组建了多个专业交流群,长按下方二维码,即可添加小编微信进群,由于申请人数较多,添加微信时请备注:学校/专业/姓名,如果是PI/教授,还请注明。

点在看,传递你的品味

临床研究基因疗法

2023-04-26

·生物谷

1、美敦力中国II期基金启动,再度躬身入局支持中国医疗创新全球医疗科技企业美敦力宣布,启动了一支聚焦中国市场的全新风险投资基金-美敦力中国II期基金。该基金以本土医疗市场需求为导向,通过投资和孵化的方式推动中国医疗科技初创企业的创新产品更快更好地进入临床,惠及更多中国乃至全球患者,同时帮助美敦力进一步融入本土医疗创新生态圈,并为美敦力和中国医疗产业的技术创新制造潜在的新机会。这是继2016年首期基金后,美敦力在中国成立的第二支风险投资基金。中国也是美敦力在全球范围内唯一专门设立区域性风险投资基金的市场。(美敦力)2、未米生物完成数千万元Pre-A轮融资,厚新健投独家投资未米生物科技有限公司(以下简称“未米生物”)近日完成数千万元Pre-A轮融资,由厚新健投独家投资。本轮融资所募集资金将主要用于全球独家的高蛋白玉米管线推进及团队人才扩充。未米生物成立于2017年,是一家专注于基因编辑和生物育种技术创新研发的高新技术企业。公司致力于通过发展精准育种技术,破解基因密码,赋能我国粮食安全。目前,未米生物已在玉米、水稻、大豆和棉花等十余种作物上开发了多项具有独立自主知识产权的递送技术、精准编辑技术和工具酶系统,高通量创制了核心突变体资源,并成功服务了300多家国内外科研单位及多家国内育种企业。(未米生物)3、至秦仪器完成超数千万元A轮融资,将推进公司专用质谱产业化深圳至秦仪器有限公司完成超数千万元A轮融资,本轮融资由赛智创投领投,深圳高新投跟投,天使轮股东力合、天使+轮股东易瑞生物(300942)追加投资,深圳高新投作为本轮融资独家财务顾问。本轮募集资金将主要用于推进公司专用质谱的产业化;加速质谱底层硬件、软件、核心部件的研发;扩充以及研发生产办公场地和扩大专业团队人员等。至秦仪器成立于2018年,其创始团队源自清华,拥有超过20年的质谱仪器研发经验,目标于10年内开发出高性价比的对标国际技术性能的国产小型质谱并实现产业化,突破欧美日质谱公司在国内市场的垄断。(投资界)4、欧世盛科技获5000万战略融资,长岭资本投资流动化学连续生产智造商欧世盛(北京)科技有限公司(以下简称欧世盛科技)完成5000万元战略融资,投资方为长岭资本。欧世盛(北京)科技有限公司始创于2015年1月,总部位于北京,主要为不同行业客户提供连续流微反应综合解决方案。公司已累计客户近500家,主要为行业头部公司,如药明康德、Lonza(瑞士龙沙)、凯莱英、海思科、浙江药业、九州药业等。据介绍,欧世盛业绩持续高速增长,疫情三年年均翻倍,客户复购率高达40%以上。(投资界)5、我国研究团队揭示中药复方治疗新冠整体调节作用机理从中国中医科学院获悉,由中国中医科学院中药研究所等科研机构组成的研究团队以抗击新冠“三药三方”之一的化湿败毒方为例,利用现代科学方法,围绕抗病毒、抗炎两个关键药效途径,深入解析源于化湿败毒方的活性成分治疗新冠病毒感染的作用靶点及作用途径,展示中药复方“多成分、多靶点、多途径”整体作用特点及独特优势。相关研究成果24日在《美国科学院院刊》在线发表。(新华网)6、梅丽科技完成数千万元A+轮融资,加速纳米孔基因测序技术研发及产品迭代4月26日消息,深圳市梅丽纳米孔科技有限公司(以下简称“梅丽科技”)完成数千万元A+轮融资。本轮融资由安图生物独家战略投资,所投资金将主要用于继续深入纳米孔基因测序技术研发,加速系列产品迭代及终端落地。(投资界)

一致性评价

2023-02-20

·生物谷

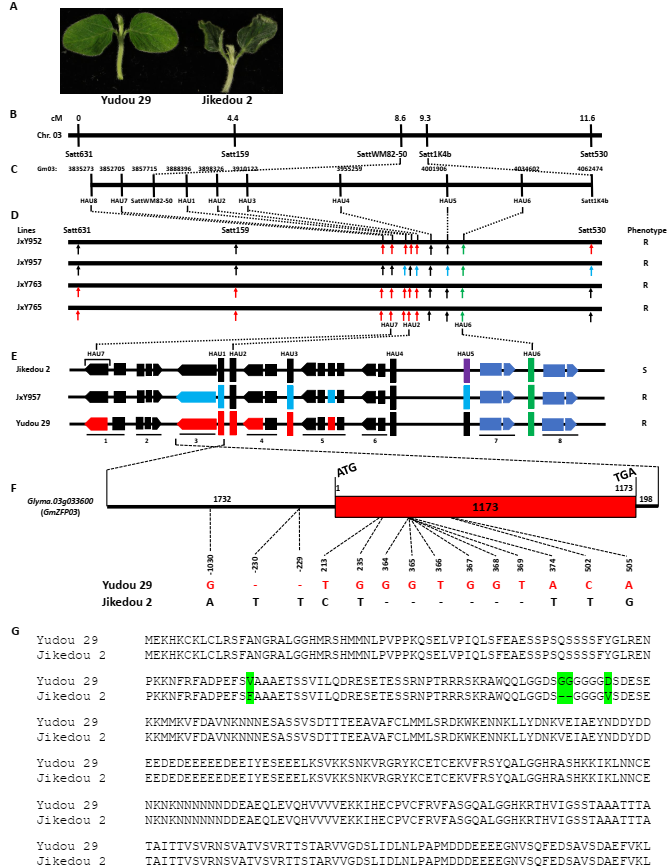

近日,中国农科院植保所/湖南农业大学合作在Plant Physiology在线发表了题为“Soybean ZINC FINGER PROTEIN03 targets two

近日,中国农科院植保所/湖南农业大学合作在Plant Physiology在线发表了题为“Soybean ZINC FINGER PROTEIN03 targets two SUPEROXIDE DISMUTASE1s and confers resistance to Phytophthora sojae ”的研究论文。该研究克隆了一个大豆疫霉菌 ( Phytophthora sojae ) 抗性基因 RpsYD29 GmZFP03 ,该基因编码一个锌指蛋白类型的转录因子,通过靶标两个 SOD1 基因的启动子并激活这两个基因表达而表现大豆疫霉菌抗性。

由大豆疫霉菌引起的大豆疫霉根腐病是大豆主要病害之一,严重制约大豆生产。克隆并利用大豆疫霉菌抗性基因(Rps)创制和栽培抗病品种是经济、有效防控该病害措施。然而,尽管已经定位了40多个Rps位点,但少有Rps基因克隆的报道。在利用大豆抗病品种豫豆29 (Yudou 29)与感病品种吉科豆2 (Jikedou 2) 的杂交群体将Yudou 29主效Rps抗性位点RpsYD29定位到位于第3条染色体上长约204.8 kb的一段区间 (Zhang et al., Theoretical and Applied Genetics, 2013, 126: 1555-1561 ) 的基础上,该研究设计和利用各类分子标记构建高密度遗传图谱、基因组学分析、基因等位性分析以及遗传互补功能验证,克隆出RpsYD29基因GmZFP03 (Glyma.03g033600),该基因编码一个C2H2型锌指蛋白转录因子。Yudou 29体内的SOD酶活性比Jikedou 2要高,GmZFP03转基因大豆植株体内的SOD酶活性高于遗传转化背景品种Williams 82的酶活性。并且,外源施用SOD后,能显著提高Jikedou 2和Williams 82的大豆疫霉菌抗性。通过筛选发现,SOD基因中的SOD1-3 (Glyma.03g242900)和SOD1-19 (Glyma.19g240400)两个基因在抗性材料Yudou 29和GmZFP03转基因植株中的表达水平均比对应感病材料要高。进一步分析分析表明,GmZFP03可结合SOD1-3和SOD1-19启动子上一个与抗病和胁迫反应相关的基序,并激活这两个基因的表达。由此,该研究成功克隆了锌指蛋白转录因子基因GmZFP03这一新型大豆疫霉菌抗性基因,并开发出了相应的特异性分子标记,揭示了一种GmZFP03通过结合和激活SOD1基因启动子表现其抗性功能的机制,为大豆疫霉菌抗性机理研究和抗病育种提供了重要参考和基因资源。

中国农科院植保所刘世名研究员及湖南农业大学戴良英教授和李魏教授为论文共同通讯作者。湖南农业大学李魏教授为论文第一作者,中国农科院植保所博士生赵洁、湖南农业大学研究生郑向、成瑢和钟婵娟及易图永教授、中国农科院作物科学研究所朱振东研究员和未米生物科技徐洁婷博士对该研究作出了重要贡献;威斯康星大学麦迪逊分校和南伊利诺伊大学研究人员也参与了部分工作。该研究获得了国家自然科学基金和中国农科院农业科技创新工程等项目的资助。

临床研究微生物疗法

100 项与 未米生物科技(常州)有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 未米生物科技(常州)有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年02月09日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用