预约演示

更新于:2025-05-07

Rugen Therapeutics

私营公司|Massachusetts, United States

私营公司|Massachusetts, United States

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 Rugen Therapeutics 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Rugen Therapeutics 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

1

项与 Rugen Therapeutics 相关的新闻(医药)2023-11-19

·研发客

撰文 | 陈克勤创业者与投资者的关系有各种说法。有的创业者一辈子也没有与投资者零距离共事过,仅有投融资的关系;有的是同生死共患难将一个公司从零推向成功;也有的企业家大部分时间为融资与投资家打交道,却没有在实验室讨论过一个实验。我与投资家,特别是与基金的投资大咖认识、获得融资并一起创业的经历,还要从2009年的一次谈话开始。闯进创新天地 那是在富达基金上海办公室,我与富达基金美国投资总监史黛丝(Stacie Weninger)第一次见面。她告诉我,富达基金全球CEO Edward Johnson III (June 29,1939~March 23,2022)给她一个任务:创立一家用独特方法研发中枢神经系统药物的公司。他们的CEO对这个项目非常重视,初始投资基金全部由富达出。与其他创业公司不同,富达基金几个投资大咖都在这个公司任董事长和董事会成员。我当时思考:这与我以前参与创建的几个公司相似,CNS这个领域极具挑战性,药物开发了近十多年,没有获得有价值的回报。许多大公司都关闭这个部门,我们能成功吗,为什么富达要投资几个亿的美金去闯这个门槛?但这是富达CEO亲自关心的项目,必有他的道理。当大公司都放手不干,就给了我们小公司冲到第一线做First-in-Class新药的机会。富达方面问我是否有信心和能力担任CEO的位子,负责这个项目的运营并取得成功。我的回答是肯定的。我与富达上海的总经理陈博士谈了,得知是他推荐我的,并得到了支持去参与建立创业团队。之后,我去了在香港的富达亚洲总部,与亚太区总经理欧柏德先生见了面。他看了我的简历,说当时我建立保诺科技时,他们在分析哪个公司会成为药明康德的下一个竞争者,保诺是排在第一位的。他了解到我参与成功创建保诺科技,也对我非常支持。回到上海后,我又与富达美国生物基金的总经理斯蒂芬见了一面,总算通过了最后一轮面试。麻省理工学院冯教授和哈佛大学贺教授是我们创始团队的科学导师。我作为第一任CEO负责组建公司和研发团队。刘博士也从制药巨头阿斯利康离职,加入了我们团队负责研发。当时,我们几个创始人在评估这个项目的风险和可能成功的时间和条件, 预估到我们得把做创新药的最后十年生涯投入进去。公司的名字为RUGEN(Weninger,Liu,Feng,He,Chen),是我按五个创始人姓氏的单词最后一个字母合成的,中文名是“诺健”。我们要做一个创新药,没有现成的方案和先例,但要做出国际创新药的热情最终鼓励我走进临近新天地的创业天地大楼。 这是我第一次与投资大咖们近距离对话,与风投的大咖一起讨论创建一个怎样的公司。大家对今后的挑战有了共识。我开始真正体会到投资者如何看一个创业公司,评估一个创业团队。这对我以后与投资者们一起讨论引导创业之舟驶向成功打下了基础。我把投资者作为共同创业伙伴,而不是管我们的老板。公司选址的意外当时我们在江苏的一个城市谈判,那晚就住在当地一家五星酒店。登记入住后,我接到富达基金的经理给我的电话。她说酒店的无烟房间有一股很强的烟味。我们当即就把房退了,连夜买了高铁票回上海。路上,富达基金经理告诉我们,这个案例与投资一样,有些人讲得很好,做的又是另一回事。酒店住错了,很简单可以纠正,但开公司就不一样了。我当时就认为在上海创业生态环境最好,但由于观念上的不同,才去看了那个城市,后来证明回到上海是对的决定。当时上海张江与跨国药企谈得火热,大公司的亚太研发总部抢滩张江。我们这样的初创公司,做的又是基础开发,三五年内不会有收入,很难在张江落脚。我们立即转向上海的西南角,在紫竹园区落了脚。 艰难起步我们有富达基金美国的400万美元的口头承诺。但投资公司的基金也不是说到就到。基金的钱是常绿基金,保证三五年的无忧,但刚开始时钱一直没到位,我只能取出我个人的存款作为运营基金。我没有把这事告诉太太,创业时发生这样的事情已经司空见惯。但使我们坚持走出第一步的,是富达基金对这个项目的眼光和与我们一起创业的行动。我们有很强的董事团队、两位美国生物基金的经理、一位上海富达的经理、一位美国生物基金的执行董事,加上我——CEO。 最特殊的项目我们知道这是一个富达CEO亲自关心的项目,是否成功是对每个高层领导业绩的考验。我们不需要外部的基金,但在CNS新药开发中要有创新成果。Mr. Johnson决定在公司成立两个月时到上海来参观实验室。 这是一个挑战性的任务。我们当时一无所有,没实验室、动物房、电生理仪器设备,最重要的是没完成研发团队的招聘,人和资金都没到位。我们商量后,与华东师范大学的周教授和董教授新建的生物系电生理脑功能实验室合作,借用他们的实验设备和电生理室开始实验,开始安排CEO的来访。两个月后, 我与富达的安保小组负责人共同进行CEO上海访问的安全检查。听他说,美国亿万富翁出访,这个安全程序是必须的。他提前到中国,我们一起把从浦东到浦西的所经线路排查了一遍,从医院到校园、酒店,把一切可能的风险因素都作了预案。这个过程使我感触很深。我们去了四季酒店,酒店总经理给CEO安排的房间是总统套间,但得知只需标准间,不需要其他特殊服务,都很吃惊。我原计划订一辆林肯轿车负责上海之行,但富达方面只要求订一辆通用商务车。Mr.Johnson对公司公务费用的看法和使用与一般高管大不相同,这也使我想起一次去融资,一个投资经理没容我们开口就与我们讲了一大类创业者不应该花钱的地方,如住五星酒店,坐公务舱出差。当时闵行区领导和大学校长都很重视Mr.Johnson的来访,也做了很多参观安排,但多数没有实现,这个访问再低调不过了。富达基金美国和中国的上层高管都来了,对我们公司的工作进行了解并给予了肯定。Mr.Johnson亲自观看了电生理仪器用于动物神经生理学的研究,问了许多问题。我们这个公司是富达所有投资项目公司中最特殊的一个,有Mr. Johnson的支持。 定义精准筛选团队开始招聘研发人员,并制定CNS研发路径。我们分析了几个跨国公司CNS新药开发终止的案例,认识到在神经通道、药物靶点都不确定,且没有验证成功的正确动物模型的条件下,找到新药先导物的可能性是很小的。盲目拿一个化合物文库开始等于大海捞针,对于我们小公司来说成功率等于零。于是,我们设计了一个方案,将基因敲除了神经通道某个靶点或几个靶点的小鼠模型作为筛选平台,直接进行体内筛选。这样做工作量大很多,基因敲除也需要有经验的研发人员操作,但成功率会高。而且,用哪种化合物进行初筛选也是一个挑战。 投资方给我们的压力很大。波士顿、香港、上海的来电每日不断,都是富达基金的问话;美国总部每个月来访上海,要求看进度。这是与投资大咖共舞的难点,我们一步一步学会适应。 这时,我们有了租用的实验室、仪器设备,五六个技术员就在大学里的实验室开始了工作。但当时实验条件很差,没有自己的动物房,工作很难全面展开。于是我决定在上海和大学共建一个动物房。这个提案交到总部,被认为在公司初创时期用相对大的资金建造动物房是不能接受的。但几个公司创始人认为这是必要的一步,因为与学校共享实验室导致使用时间都安排得很紧张,我们的实验进度无法实现。共建动物房的工程总算批下来了,有了动物房,根据筛选的结果,由知识产权和专利状况由法务部的律师做出判断,制定了化合物被重点筛选的必要条件、标准和相关药效活性,我们的精准筛选开始了。转战苏州在建动物房的同时,我们还在找合适的动物房,包括大动物房。在苏州BioBAY,我们的团队、项目和投资方的背景马上被园区看中了。当时的园区总经理刘总说:“Kevin,你这个项目一定要带到我们园区。”在返回上海的路上,我们分析后觉得苏州从长远的角度看更有发展空间和机会。上海能招到的研发人员,在苏州同样可以招到。我们与上海闵行区解释了我们的情况,决定到苏州创业。经过一段时间的紫竹园、华东师大、BioBAY三地运营,我们的研发开展起来了,药化、体内筛选、化合物药效、药理、毒理、药代等初步完成并获得出乎意料的好结果。 和资本共舞向与制药巨头共舞当我们正在向一个first-in-class新药冲刺时,也引来了不少PE和VC的关注。 我们对这个项目作了一个全面的评估,并决定下一步的开发定位。就在此时,富达美国方来了一份特快文件——我们项目与制药巨头形成战略合作了。对此我们管理层早有心理准备。每一个创新药没有十几亿投入和十年以上的时间是不可能成功的,做新药就像接力赛跑一样,连续干下去,成功的机会才大。这样的战略决定是投资大咖们主导的。RUGEN用一种新的研发模式创制出公司的第一个新药。以下的新闻报道是对我们公司的价值和研发水平的评价。上下滑动查看我们也从投资家身上学到了怎样评估一个项目,如何看到项目最高价值,以最低的研发成本开始,谁是下一个接力棒的冲跑者。我们期待这个新药早日成功。 点击下方标题,回顾陈克勤博士的创业经历我如何建立了第一个跨国药企中国研发中心保诺科技是怎样在CRO“红海”里成为后起之秀的我如何为世界500强企业诺华在中国再创业绩编辑|戴佳凌dai.jialing@PharmaDJ.com总第2000期访问研发客网站可浏览更多文章www.PharmaDJ.com

高管变更

100 项与 Rugen Therapeutics 相关的药物交易

登录后查看更多信息

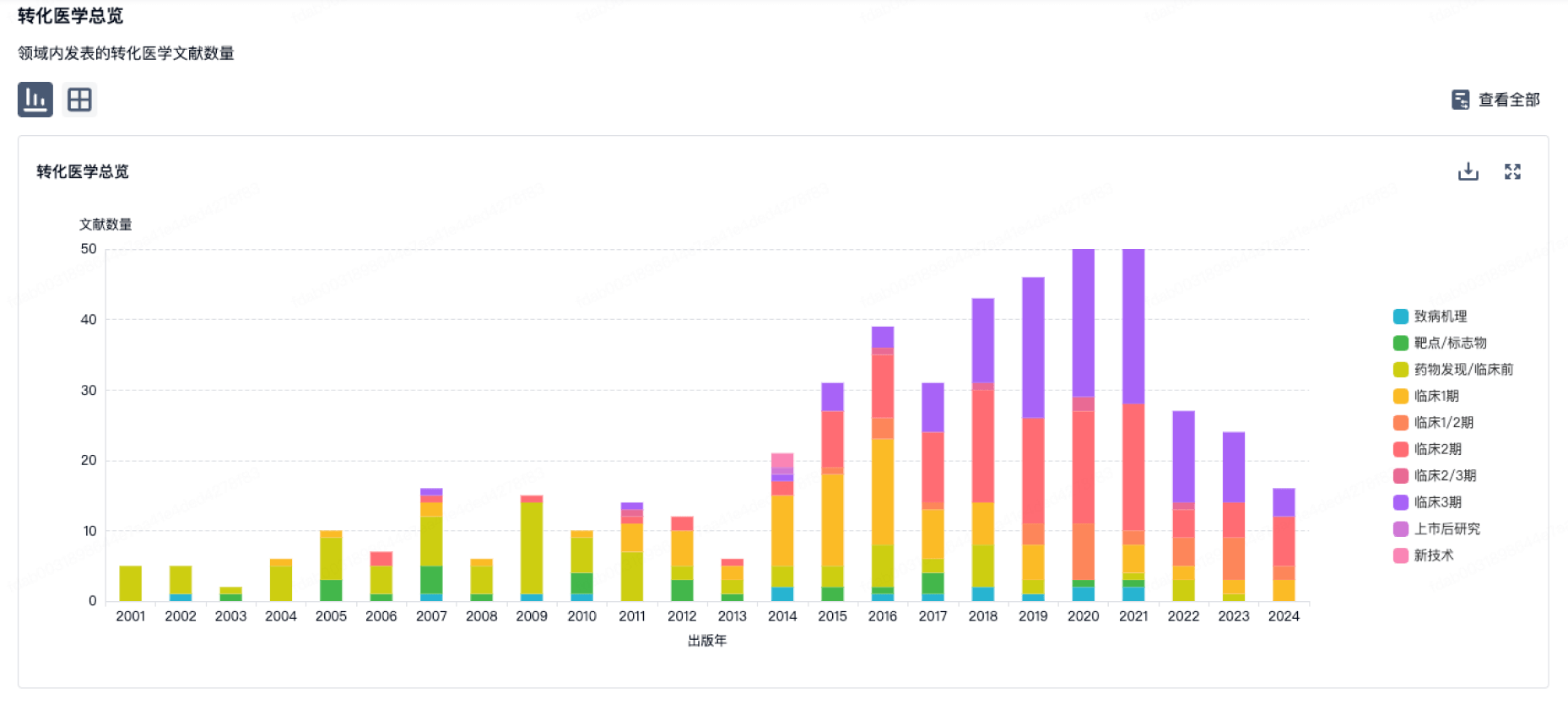

100 项与 Rugen Therapeutics 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年02月08日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

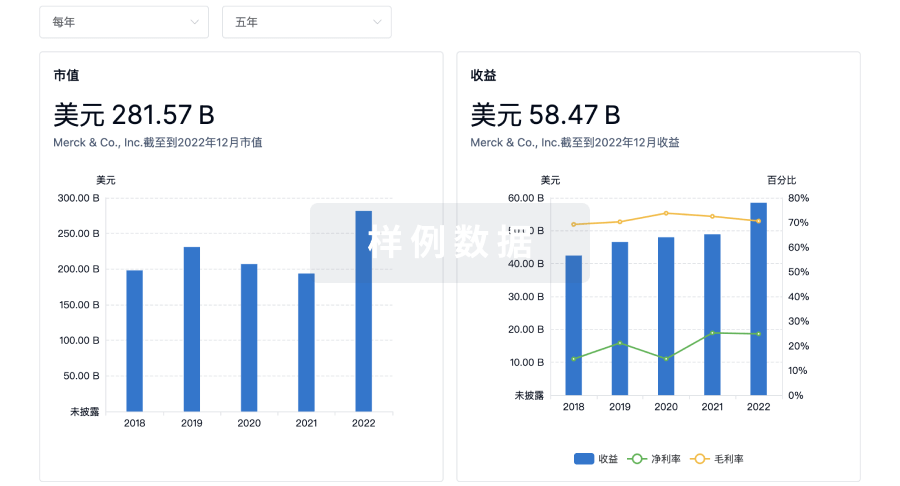

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

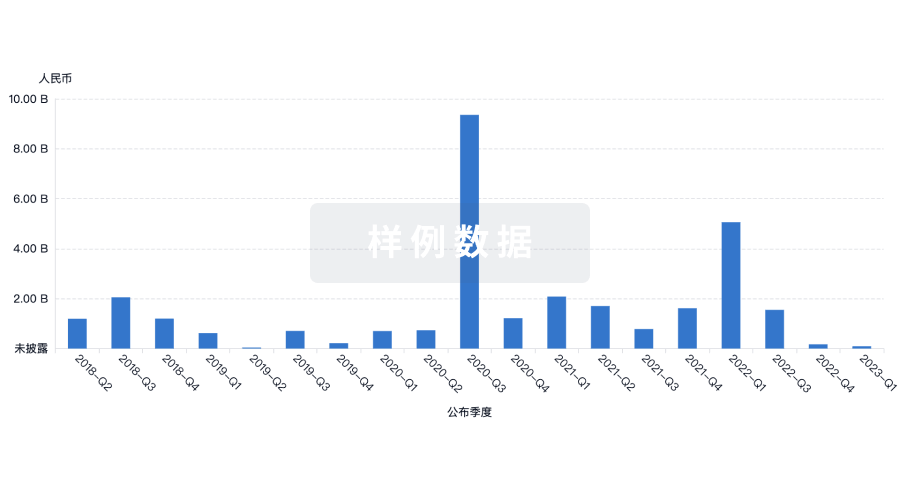

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

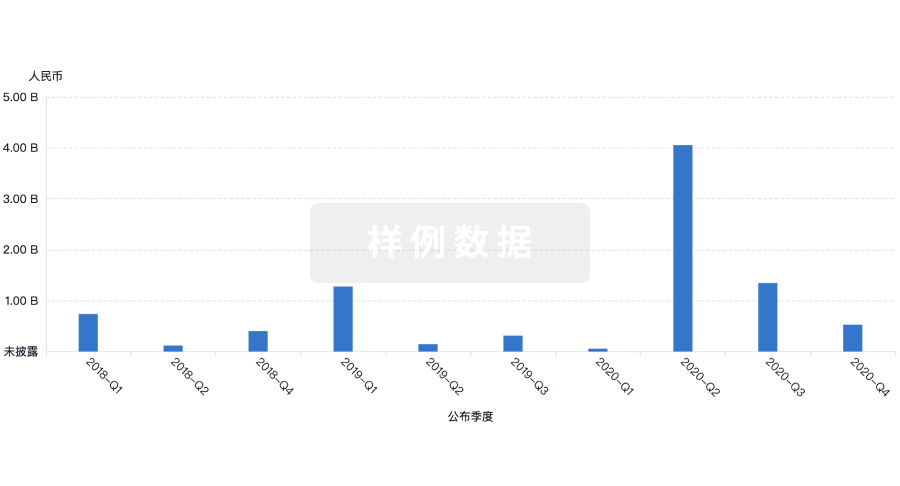

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用