预约演示

更新于:2025-05-07

Jining Nas Biotechnology Co., Ltd.

私营公司|2018|中国山东省

私营公司|2018|中国山东省

更新于:2025-05-07

概览

关联

100 项与 Jining Nas Biotechnology Co., Ltd. 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Jining Nas Biotechnology Co., Ltd. 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3

项与 Jining Nas Biotechnology Co., Ltd. 相关的新闻(医药)2024-07-06

·药事纵横

声明:因水平有限,错误不可避免,或有些信息非最及时,欢迎留言指出。本文仅作医疗健康相关药物介绍,非治疗方案推荐(若涉及);本文不构成任何投资建议。

7月4日,葛兰素史克(LSE/NYSE: GSK) 与 CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC)宣布,两家公司已将现有合作重组为一项新的授权协议,使双方能优先投资及专注各自的mRNA开发活动。

根据协议条款,CureVac将获得4亿欧元的预付款,以及至多10.5亿欧元的开发、监管和销售里程碑以及分层版税,累计近15亿欧元(117.68亿人民币,以最新汇率计算)的款项。

自2020年以来,GSK和CureVac一直在合作开发针对传染病的mRNA疫苗。通过此次合作,GSK和CureVac目前拥有季节性流感和COVID-19的II期候选疫苗,以及处于I期临床开发的禽流感候选疫苗。所有候选药物都基于CureVac专有的第二代mRNA平台技术开发。迄今为止产生的这些候选疫苗的数据积极,表明它们有成为潜在“best-in-class”新型疫苗的潜力。

根据新的协议条款,GSK将全面负责以上候选疫苗的开发和生产。GSK将拥有全球商业化候选疫苗的权利。该协议代表了GSK在疫苗平台技术持续投资的最新一步,旨在针对每种病原体开发相匹配的最佳平台,以开发潜在“best-in-class”的疫苗。mRNA是一种适应性强的疫苗技术,能够应付快速的病毒株变化,展现对抗新兴病毒的应用潜力。GSK通过投资和合作,继续开发和优化其mRNA平台能力,包括基于人工智能/机器学习的序列优化、纳米颗粒的设计和生产。

Tony Wood

葛兰素史克首席科学官Tony Wood表示,对我们的流感/COVID-19项目感到兴奋,并有机会开发一流的mRNA疫苗,以改变护理标准。有了这项新协议,我们将把葛兰素史克的技术与CureVac的技术结合,以快速交付这些有希望的疫苗。

Alexander Zehnder

CureVac首席执行官Alexander Zehnder表示,与葛兰素史克的合作有助于利用我们专有的mRNA平台开发有前景的临床后期候选疫苗。这项新的授权协议增加了我们的资金,使我们能够专注于建立强大的研发管线。

关于CureVac

CureVac(纳斯达克:CVAC)是一家开创性的跨国生物技术公司,成立于2000年,专注于推进mRNA技术,与Moderna、BioNTech 称为“mRNA三大巨头”。2024年4月24日,CureVac发布了2023年财报,宣布了重大重组计划,计划裁员150人,以及业务更新。截至2023年12月31日,现金和现金等价物为4.025亿欧元,随着公司重组后,现金流延长至2025年第四季度。此外,运营成本降低以及此次与GSK协议的款项能将公司的现金跑道延长到 2028 年。

研发管线

参考资料:

公司官网

财报疫苗信使RNA引进/卖出临床1期

2023-12-02

导读11月17日,诺贝尔奖获得者、中国科学院外籍院士保罗·纳斯(Paul Nurse)被授予江南大学的名誉教授。 作为弗朗西斯·克里克研究所的所长,纳斯可以说是一位不折不扣的科学红人。 以一位诺奖得主的名字命名、又邀请另一位知名诺奖得主担任所长,目前欧洲最大的医学研究所、甚至在揭幕的时候,还有英国女王亲自到场……无论从哪个角度来看,这所研究所都可以说是“排面拉满”。 这家研究所,就是今天我们要介绍的——弗朗西斯·克里克研究所(以下简称克里克研究所)。 最近,它是所长纳斯正在中国访问。纳斯还是中国科学院外籍院士,对中国非常友好。 而于克里克研究所,从2007年项目启动,到2016年揭幕,再到2017年全面投入运营,共耗资了7亿英镑、占地9.3万平方米。无论从哪个角度,都可以肯定英国国内对于这家医学研究所的重视程度。 如今,纳斯领导下的克里克研究所是个很年轻很有活力的研究所,欧洲医学研究所的“顶流”,它到底有哪些特色? 01克里克研究所中的华人学者 11月17日,克里克研究所官宣消息,旗下研究人员卡罗琳·希尔(Caroline Hill)和华人学者张晓东(Xiaodong Zhang)在惠康发现奖(Wellcome Discovery Awards)中获得了近600万英镑的奖金。折合人民币约5300万,可以说是一笔不小的数目。 张晓东(Xiaodong Zhang)和卡罗琳·希尔(Caroline Hill) 其中,伦敦帝国理工学院教授、克里克大学DNA处理机器实验室华人张晓东获得340万英镑的奖金,将在未来八年内用于研究DNA修复过程。 之所以能够获得如此高额的奖金,除了张晓东个人的学术魄力外,或许也与其背后的研究所脱不了关系,那就是大名鼎鼎的克里克研究所。02克里克研究所创建与发展历程克里克研究所位于伦敦,尽管它相当年轻,但已是欧洲最大的医学研究所,也是世界一流医学机构间协同合作典范:参与共建的机构包括了英国最大的三个生物医学研究基金——英国医学研究理事会、英国癌症研究中心、英国惠康基金会,以及三所英国顶尖大学——英国伦敦大学学院、伦敦大学帝国学院和伦敦大学国王学院。 可以说,克里克研究所的建立汇集了英国最顶尖的医学资源,称得上的英国研究所中的“宠儿”。而这样一家研究所的成立也有着深厚的历史背景。 21世纪初,伦敦成为全球医学研究的中心之一。然而,随着国际生物医药领域竞争的不断激烈,时任财政大臣的戈登·布朗(Gordon Brown)开始担忧制药业会不会减少对英国的研究投资。因此,他在2006年委托风险投资家大卫·库克西爵士(Sir David Cooksey)领导一项审查,即后来著名的《库克西报告》。 在广泛调查后,库克西总结了目前英国医药界的困境:制药业遇到障碍和监管问题、卫生服务领域对转化科学进展的担忧、研究经费分配不合理以及公共资助机构之间缺乏协调。 其中一个特别突出的问题是,医学研究委员会(MRC)和国家卫生研究所(NIHR)之间缺乏协调,导致效率低下。为了解决医药界的难题,2007年12月5日,时任英国首相戈登·布朗宣布成立英国医学研究与创新中心(UKCMRI),这也就是克里克研究所的前身。 2010年7月15日,诺贝尔奖获得者保罗·纳斯(Paul Nurse)宣布,将成为UKCMRI的第一任董事兼首席执行官。也是在同年,英国癌症研究中心、医学研究委员会、伦敦大学学院和惠康基金会签署了一项协议,将为UKCMRI成立建立为慈善基金会,到了2011年伦敦帝国理工学院和伦敦国王学院陆续加入,分别为该项目投入4000万英镑。 到了2011年,为了纪念英国科学家兼诺贝尔奖获得者弗朗西斯·克里克(Francis Crick),UKCMRI宣布将于7月更名为弗朗西斯·克里克研究所。作为DNA双螺旋结构的发现者之一,克里克被认为是“英国20世纪最伟大的科学家”。 2015年,克里克研究所开始运营。针对《库克西报告》报告中总结出来的问题,克里克研究所将医学研究委员会(MRC)下属的国家医学研究所和伦敦癌症研究所合并,提高了研究机构的效率和合作,创造出更有利于协同工作的环境。 2016年,克里克研究所正式迎来揭幕仪式。值得一提的是,当时英国女王亲自光临了揭幕仪式的现场,纳斯亲自招待英国女王参观了研究所。女王还亲自使用了Illumina公司的HiSeq 4000测序仪为保罗·纳斯爵士的个人基因组进行测序。 2023年11月,纳斯在中国访问时,接受了国内媒体的采访,他透露目前克里克研究所中,有来自包括中国在内的70个不同国家、1500多名科学家正在克里克研究所工作,克里克研究所正在吸纳全球各地的优良经验。03克里克研究所的特色有哪些? 作为英国国内重点培育的医学研究所,克里克研究所将自己的使命归结为“无边界的发现”,希望通过开展一些世界级的发现研究,揭示生物运作模式,最终实现为人类健康谋福祉的目标。 为此,研究所定下了四项基本原则: 原则1:在克里克研究所内,我们进行最高质量的研究。 原则2:拥有广泛的科学组合,包括跨学科和翻译。 原则3:培养早期职业人才。 原则4:可渗透的,包容性的。在这四项基本原则的指引下,克里克研究所的组织框架和研究课题也有着全新的模式,总结来说可以概括为“大融合、跨学科、小而精、全开放”。 据纳斯介绍,克里克研究所目前有1500名科学家和120个研究小组,但研究小组和科学家之间没有部门上的划分,这就意味着科学家们不必为了争夺资源和奖项而“抢破头”,小组与小组之间的沟通障碍也能减少。 另外,研究所在房屋设计上,大楼中庭在建筑物中心交叉,形成了一个休闲交流的空间,可以鼓励生物学家、化学家、物理学家等研究人员跨学科协作互动。 除此之外,克里克研究所的招募并不局限于特定的领域,而是面向全社会,希望能够找到的人才。曾经克里克研究所的一个研究小组组长职位对外招聘,最终竟然收到了400份简历,其竞争之激烈可以预见。 尽管研究所内人数众多,但每个研究小组的人数却相对精细化。每个小组内的人数大约控制在5到10人左右,区别于其他研究团队动辄20、30人的庞大人数,小组研究成员有更深入接触研究的可能。但与团队精细化相对的是高淘汰率,每隔几年就要对每一个小组进行评估,对于评估不合格的小组很有可能就要扫地出门,即使是作为所长的纳森也不例外。 而这样一个大型的研究机构,自然离不开庞大财力的支持。据克里克研究所2022-2023年度财政报告显示,研究所2023年度总收入为2.132亿英镑(2022年为1.856亿英镑),其中核心资金和研究拨款为1.899亿英镑,核心资金的增加至1.48亿英镑,总收入相对于前一年呈上涨趋势。04克里克研究所能否引领欧洲医学研究?尽管克里克研究所成立时间不长,但似乎结出的果实还不错。 在过去的一年里,研究所内科研人员发表了567篇科学论文,任命了7位新的研究组负责人,超过1400份申请竞争42个博士项目。14名研究人员和学生获得了奖项,迎来了2次国家元首访问。 尽管取得了不少的科研成果,但我们对于克里克研究所似乎还有一些疑惑:克里克研究所,能够创造出一些“大科学”(Big Science)的奇迹吗? 每个顶尖的实验室都有自己拿手的“招牌”项目,比如说冷泉港实验室的定量生物学,艾伦研究所的神经科学,那么克里克研究所的招牌项目是什么呢? 大科学、大研究往往需要不少人力物力的投入,而克里克研究所的“精专化”的研究小组能否引领一些“大科学”“大项目”?目前可以说英国乃是欧洲生物医药领域都对克里克研究所寄予厚望,而未来克里克研究所能否结出丰硕的果实? 纳斯希望是“继续致力于培育积极的研究文化,并在今年制定一项平等、多样性和包容性(EDI)战略,旨在为更广泛的参与提供步骤。” 在纳斯看来,更广泛、更密切的交流合作将对未来医学发展有着至关重要的作用,而他也正在促成克里克研究所去这么做。 参考资料1.Crick researchers awarded nearly £6m in Wellcome Discovery Awards.Francis Crick Institute.2.The Cooksey review of UK health research funding.NIH.3.诺奖得主保罗·纳斯:“如果评估不合格,我也得离开”.中国科学报.4.英女王亲自启动Illumina基因组测序.生物探索.5.Francis Crick Institute.Wiki.6.英国打造超级实验室 欧洲最大生物医学研究中心在争议中启航.中国科学报.7.Annual Report and Financial Statements YEAR ENDED 31 MARCH 2023.Francis Crick Institute.

医药出海

2023-10-26

导读提起英国的细胞生物学家、生物化学家保罗·纳斯(Paul Nurse)时,可能会在他名字前加很多头衔:弗朗西斯·克里克研究所主任、2001年诺贝尔生理或医学奖得主等。毫无疑问,纳斯是一位成功的科学家,可回顾纳斯的前半生,他坦言自己曾面临过很多次的失败。在他还小的时候,甚至有连续法语入学考试失败6次的经历。可正是因为早期的失败,让他以更平常的心态接受接二连三的挫折,以至于当他了解到震惊三观的家族史时,他也表示接受。纳斯的身世令外界颇为好奇:他的父母是竟是祖父母,而生母竟是他姐姐。对此他表示,自己是遗传学家,但对自己的基因一无所知。无论是对自己的身世,还是科研,纳斯坦然接受,这或许是成为一位出色的科研管理者所在:乐意博采众长,包容多元意见。值得一提的是,纳斯还是中国科学院外籍院士,在其担任英国皇家学会会长期间,促进了中英科技合作。01坦然接受失败:法语入学考试,考砸了六次问:您曾将做科学研究比喻为阅读一首优美的诗,请问这具体是什么意思?纳斯:科学是相当严谨的,而研究更是充满挑战,因为探索的往往是知识的最前沿。这意味着你常常会遭遇失败,常常会感到茫然无措。然而,有时候这种茫然会逐渐消散,我将其称为“诗意的明朗”。就像当你阅读一首优美的诗歌时,突然之间,你对世界有了全新的理解,你能够更加深入地理解某些事物。科学也是如此,也可能带来这样的启示。不过,我不能代表所有的科学家,我只能聊聊我自己。我个人的兴趣其实相当广泛,我从事过许多不同的工作。举个例子,我曾是一名飞行员,驾驶过飞机和滑翔机,同时我还喜欢登山徒步。另外,我对戏剧和博物馆也很感兴趣,我还是大英博物馆的受托人之一。不过,我倒不介意在其他领域中消耗更多的时间。我的家人经常说我工作太努力了,举个例子,有的时候早上我五点就起床了,在早餐前就已经工作了好几个小时。但我觉得一些工作做起来是非常令人愉悦的,也不会觉得辛苦。问:您曾经说过,一进大学您就知道自己想成为一名科学家。您是怎么知道的呢?纳斯:我读大学时正值18岁,对我来说,世界是全新的。从那时起,我开始接触以前从未想象过的“刺激性”事物,不仅包括科学,还包括人文学科、艺术、文化和社会科学等多个领域,也许正是这种多样性为我的后半生打下了基础。我一直认为有机会去研究这个世界是一种“特权”。事实上,我一直觉得自己很幸运,我在获得报酬的同时,可以去追求我的好奇心。问:您成长在一个什么样的家庭背景中?纳斯:我来自一个工人阶级的蓝领家庭,这个家庭并不是什么学术世家,也没有接触过多少书籍、思想或文化。我的家庭信奉浸礼派,因此我小时候是一个坚定的信徒。我曾经觉得自己可能会成为一名传教士。但在学校接触到更多世界后,我对事物的了解更多了。当我接触到进化论后我向牧师提问,但牧师对我提出的问题很不高兴。我记得当时说过:“我们不能把创世纪看作是一个隐喻吗?”显然他却无法认同这个观点。慢慢的,我逐渐成为一个持怀疑态度的不可知论者。20世纪60年代末,我参加了法语入学考试,失败了六次。注意,不是一次,也不是两次,而是六次!那段时光对我来说很艰难,但事后回想起来,这段经历对我很有用。我曾经在当地的吉尼斯啤酒厂做过技术员工作,对我来说,这段时间的休息也是关键的。不过对比之下我更乐意从事在实验室内的工作。我的生活早期是失败的,所以我在之后面对失败就不再害怕了。我有很多优秀的研究生,当他们在工作中遇到挫折时,心理上很难接受。可或许是因为我早早地经历了失败,所以接受失败对我来说不是什么难题。问:言归正传,说到失败,我听说您在学生时期有项关于鱼卵的实验,但并不顺利。您能谈谈这个吗?纳斯:是的,我的工作是测量分裂中的鱼卵的呼吸。我们把鱼卵放在一个恒温的浴缸里,让它们从一个变成两个,再到四个,之后我再测量它们的呼吸。我得出结论是:它们正在改变呼吸速率。但事实并非如此,速率的变化与分裂的卵无关,而与水浴的恒温器开关有关。我直到项目的最后才发现这一点。问:当您遇到这样的挫折时,会不会让您对自己的使命产生怀疑?纳斯:当时我确实想过,也许我不擅长这个。也许这不适合我。有一段时间,我觉得我应该学哲学或科学史。事实上,我联系了伦敦政治经济学院一位非常德高望重的科学哲学家——卡尔·波普尔。我读了波普尔的几本书,这些书帮助我更好地规划我的实验。波普尔说要进行观察,提出明确的假设,然后测试这个假设以试图否定它。换句话说,摧毁一个观念后,你实际上让其得到了新生。问:那么,阅读卡尔·波普尔的书让您决定坚持科学吗?纳斯:是的,读完他的书后,我觉得也许我并不是一个失败者!但是那个时候我正在一个小团队里工作,与他人的交流有限,因此觉得做科学很困难。困难时期,在实验室建立良好的团队文化是很重要的。02对自己基因一无所知的遗传学家问:在2003年,您被任命为纽约洛克菲勒大学校长,您发现了令你震惊的家族历史,那是什么事情?纳斯:由于居住在美国,所以我申请了绿卡,但我的申请在最开始被拒绝了,原因是我的出生证明存在问题。当我取得一份更完整的出生证明时,我才惊觉一个令人错愕的事实:我的母亲并不是我的生母,而是我的祖母,我真正的母亲是我的姐姐。直到现在我才知道这一切:我的母亲在17岁时未婚先孕,为了逃避世俗的眼光,她远赴英格兰诺里奇的姑姑家生产。我在那里出生后,我的祖母假扮成我的生母,并将这个秘密深藏心底。当时这种事情并不罕见,特别是在上世纪50年代早期的社会背景下,未婚先孕被视为洪水猛兽,家丑不可外扬。然而时至今日,这种做法几乎无法想象,简直骇人听闻。这对我来说极为震惊。我的父母年龄有点大,我原本就感觉“他们就像是抚养我的祖父母。” 我不知道他们原来真的是我的祖父母。问:您在家庭中如何融入?纳斯:之后我上了大学,我的家里并没有人上过大学,因此我们之间有些说不清道不明的差别。很有趣的是,我是个遗传学家,但我对我的基因却一无所知。不管怎样,我的家人尽他们最大的努力照顾我。我的祖父母在四十多岁时就一直照顾我,并且毫无怨言。我妈妈不得抛下孩子并离开了家,在我两岁半时她再婚了。她住得离我很近,每周都会来看我。我的生母,几乎家里所有人在我发现这一切之前都去世了。因此当我知道这一事件后对我没什么影响。我的生活还不错,很正常。我得到了我的父母(祖父母)的爱。现在有了DNA,也许我会发现我的父亲是谁。我对于生父的身份还是会很好奇,也许是因为我是遗传学家。我对我的一半基因来自何处感到好奇。我没有什么执念,但我很好奇。03科学是为了追求真理,尽管有时难以接受问:科学家之间是不是存在很多竞争对手关系?纳斯:是的。不过有趣的是,科学既有合作性,又有个人主义。没有人是一座孤岛,即使是一个独自工作的小说家也会受到周围文化的影响。艾萨克·牛顿曾说过,“如果我看得更远,那是因为我站在巨人的肩膀上。”不管怎么说,如果我知道我在做的项目其他人也在做,那么最关键的就是看谁能最先出成果。不过有的时候我会问自己,我为什么要做这个?我更愿意做一些让我和我的同事有时间思考和实验的事情。问:听说您刚开始做科学家的时候经常搬家,是这样吗?纳斯:是的,有时必须因为工作问题,搬到不同的地方。不同的环境让你接触到不同的事物。当你搬家时,你又变回了一个婴儿,周围的一切都是新的。我有时会想到特洛茨基,他说过一句话:你应该打破和重新组装事物,然后重新审视它们。问:经常换工作是不是给您带来了很多不确定性?纳斯:不是不确定性,而是不知道明年的薪水该从何而来。今天在学术界,年轻人常常担心薪水问题。但由于某种原因,我对此并不担忧。可能是因为我是个彻头彻尾的乐观主义者,也可能是因为我对自己想做的事情非常感兴趣,愿意忍受与之伴随的不安全感。问:您在搭建第一个实验室的时候有什么样的感觉?纳斯:当我是一名博士后研究员时,我在伯尔尼和爱丁堡的两个实验室里工作了一段时间,这两个实验室都给了我很大的自由,让我可以对自己的行为有很多控制权。所以,当我大约30岁的时候,我在布莱顿苏塞克斯大学建立了自己的实验室,在那个时候我就已经习惯了管理事务。当然,我也有不习惯的地方,比如说建立基础设施和筹集资金,有的时候我不得不学习这些。问:那时候您在做什么研究?纳斯:我当时做的研究与我感兴趣的话题相关。我们都是由数以十亿计的细胞构成的,细胞也是生命的基本单位。我把自己的大部分生命都奉献给了研究控制细胞繁殖和随后分裂的基本过程。问:您被授予诺贝尔奖便是因为您发现了控制细胞分裂的蛋白分子。这是不是您最伟大的发现?纳斯:这确实是我一生中最重要的发现,我和我的同事们,还有利·哈特韦尔和蒂姆·亨特发现,有一种分子复合物可以产生一种酶,这种酶可以将磷酸添加到其他蛋白质上,这可以作为细胞中不同事件的重要开关。目前,我还在研究这个课题,还有很多东西需要我们去弄清楚。2001年纳斯获得诺贝尔奖现场问:您能多说一些这一发现的影响吗?纳斯:这意味着我们现在已经理解了细胞中控制生长和繁殖的基本过程,换句话说,也就是所有生物生长和繁殖所依赖的过程。不仅在人类中是这样,而且你周围能看到的所有动植物也都是如此,这一发现具有许多应用价值,其中包括癌症研究。问:您还被英国女王封为爵士。这肯定是一次非常特别的经历吧?纳斯:确实如此。起初这让我感到非常惊讶。因为我从未收到过问我“是否愿意接受爵士勋章”的信。然而有一天,我接到了唐宁街10号的电话,他们问我是否打算拒绝这个荣誉。我回答说:“很抱歉,但我不知道你们在说什么荣誉”。那天大约是星期五上午十点左右,我回应说我需要在周末考虑一下,但他们说:“你只能考虑到今天下午四点。”于是,我给家人打电话商量一下,他们说你当然应该接受。所以我接受了。然后他们把邀请函也寄错了地址,我差点没能参加颁奖典礼。我还在法国获得了法国国家荣誉军团勋章,或许你还记得我刚才说我法语水平考试考了六次不及格,不过那个时候我不得不用法语发表一个小演讲,实在是太糟糕了。问:接受这些奖项是不是让您感到很满意?纳斯:是的。说实话,我不认为自己是个虚荣的人,但被封爵的确是一件令人高兴的事。我赢得过许多奖项,这些是值得高兴的事情。但我最大的满足感来自于我的研究工作,即帮助理解细胞分裂是如何受控制的。对我来说,这才是荣誉的真正意义。问:您想向世界传达什么信息?纳斯:我希望世界变得更加理性、包容和宽阔,我认为科学可以为此做出贡献。科学本质上是一种理性的活动。我们应该学习并应用启蒙运动时期的价值观,包括对他人思想和观念的宽容。在弗朗西斯·克里克研究所,我们有70%的科学家来自其他国家,如果没有这种包容性,我们很难充分利用世界上的智力资本。因此,我们需要对世界持开放态度。不幸的是,脱欧这类障碍正在破坏科学的价值观。“我希望世界变得更加理性、包容和宽阔,我认为科学可以为此做出贡献。”问:随着CRISPR和其他方法的出现,您认为是否出现了需要解决的伦理问题?纳斯:确实如此,现在医学领域已经取得了巨大的进步,让我们有了在三四十年前难以想象的能力。我们正在通过科学产生改变世界的方法,这也是一个需要全社会讨论的问题。对于这些问题,我们必须尽早进行讨论,而且在某些方面,我们必须保持谦虚。这个问题不仅仅是科学家的问题,它也是一个社会科学问题和宗教问题。不同的文化和社会可能会有不同的答案。只有保持开放的态度,理性论证,才能找到为所有人都满意的解决方案。参考资料“By destroying an idea, you actually make progress”: In Conversation With Paul Nurse. The MIT PRESS Reader.近期直播推荐识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。

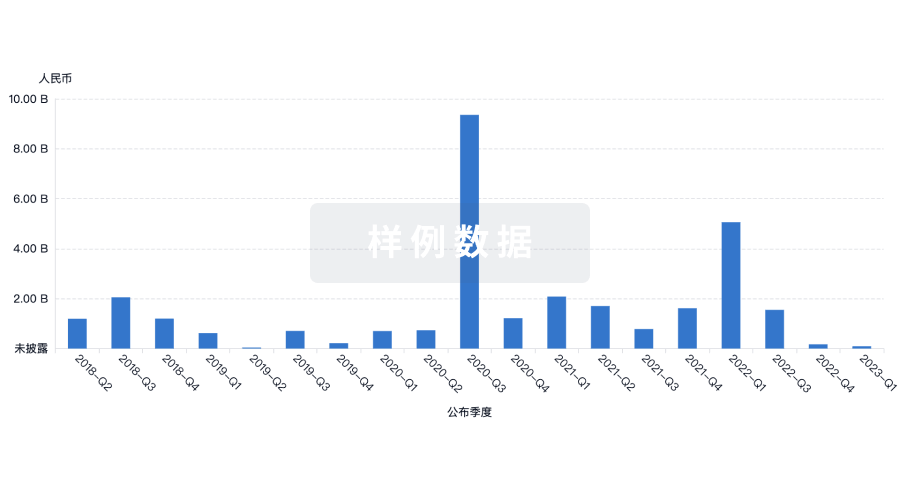

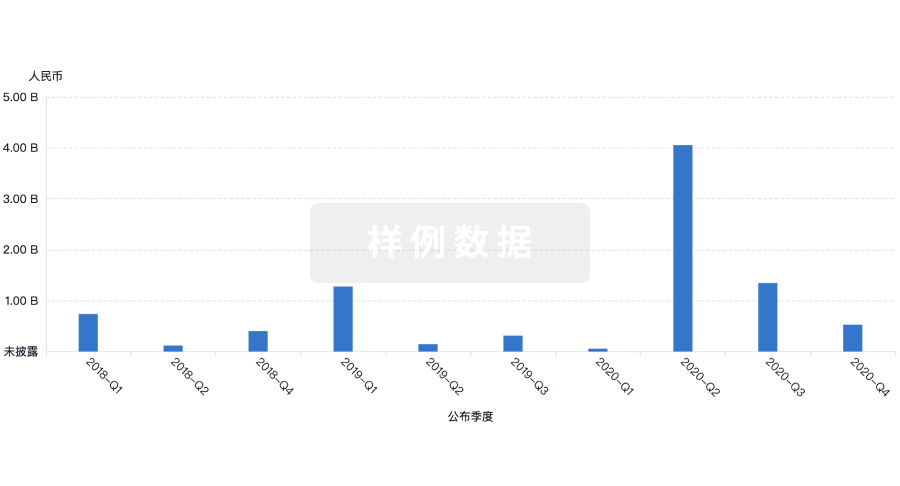

100 项与 Jining Nas Biotechnology Co., Ltd. 相关的药物交易

登录后查看更多信息

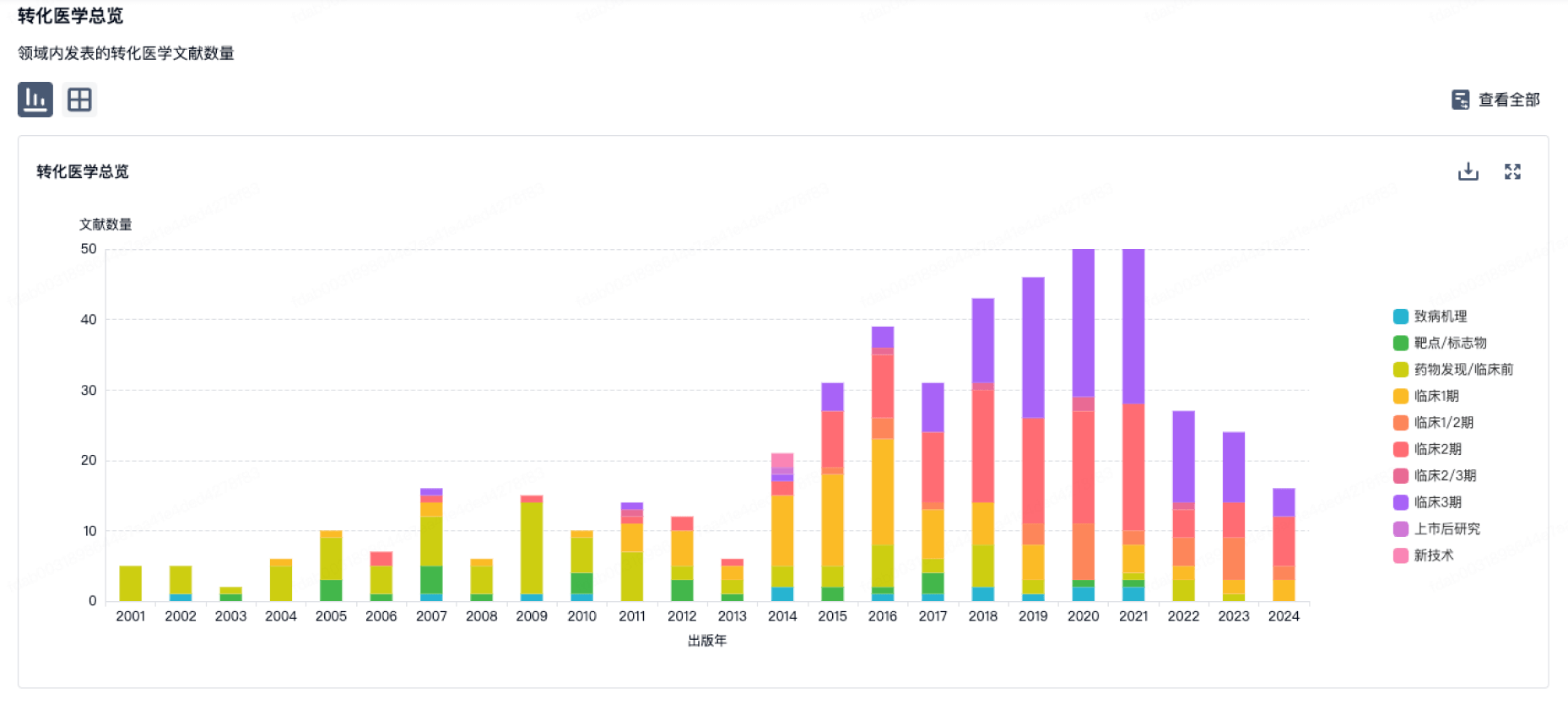

100 项与 Jining Nas Biotechnology Co., Ltd. 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年02月07日管线快照

无数据报导

登录后保持更新

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

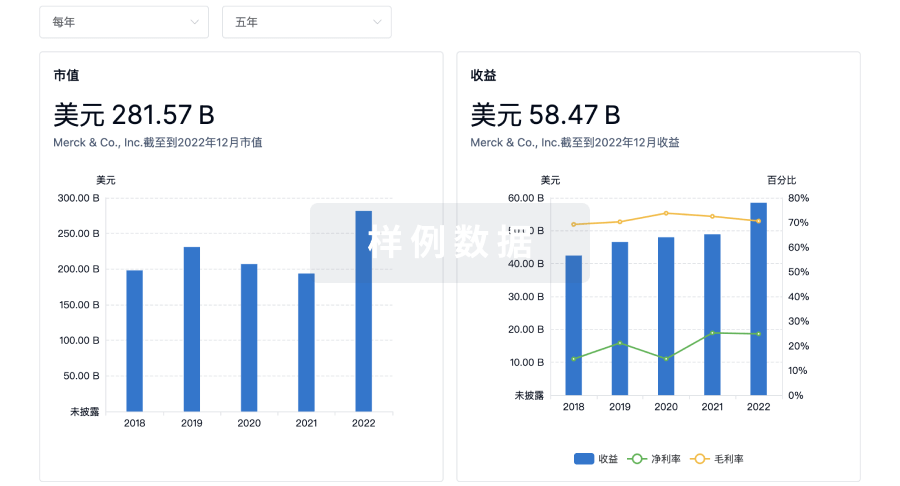

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用