预约演示

更新于:2025-06-29

Beijing Yinmei Future Biomedical Technology Co., Ltd.

北京因美未来生物医药科技有限公司|私营公司 | 子公司|2018|中国北京市

北京因美未来生物医药科技有限公司|私营公司 | 子公司|2018|中国北京市

更新于:2025-06-29

概览

标签

肿瘤

泌尿生殖系统疾病

溶瘤病毒

关联

1

项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的药物靶点- |

作用机制- |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床2期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期- |

2

项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的临床试验CTR20243936

YH01注射液膀胱灌注用于卡介苗(BCG)灌注治疗无效或失败的中高危非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)患者的多中心的Ⅱ 期临床试验

主要目的: 比较不同给药方案YH01注射液膀胱灌注治疗经BCG灌注治疗无效或失败的中高危NMIBC患者的有效性。

次要目的: 评价不同给药方案YH01注射液膀胱灌注治疗经BCG灌注治疗无效或失败的中高危NMIBC患者的安全性。 评价不同给药方案YH01注射液膀胱灌注治疗经BCG灌注治疗无效或失败的中高危NMIBC患者的生物分布特征、病毒排出和免疫原性。

探索性目的: 评价不同给药方案YH01注射液膀胱灌注治疗经BCG灌注治疗无效或失败的中高危NMIBC患者的药效动力学特征(仅Ⅱa期)。 评价不同给药方案YH01注射液膀胱灌注治疗经BCG灌注治疗无效或失败的中高危NMIBC患者的肿瘤组织中潜在的疗效预测生物标记物(仅Ⅱa期)。

开始日期2024-11-30 |

申办/合作机构 |

CTR20233676

YH01 注射液瘤内注射治疗标准治疗无效或失败的晚期实体瘤的多中心的 I

期临床试验

第一阶段(剂量递增阶段)

主要终点:

安全性: 评估YH01注射液给药后的安全性和耐受性。

次要终点: 生物分布特征和病毒排出,免疫原性,RECIST v1.1评估的疗效:

探索性终点: 药效动力学评价

第二阶段(剂量扩展阶段)

主要目的: 研究者根据RECIST v1.1评估在推荐剂量下YH01注射液在标准治疗无效或失败的晚期实体瘤患者中的客观缓解率(ORR)。

次要目的: 研究者根据RECIST v1.1评估的其他疗效指标,安全性,免疫原性。

探索性目的: 药效动力学特征,生物标记物。

开始日期2023-12-06 |

申办/合作机构 |

100 项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

7

项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的新闻(医药)2024-05-17

·动脉网

2023年10月,诺贝尔化学奖授予了Moungi G. Bawendi、Louis E. Brus、Alexei I. Ekimov,以表彰他们“发现和合成了量子点,为纳米技术埋下了重要种子”。当材料进入纳米尺度范围时,它们将会具有量子尺寸效应、小尺寸,表面效应和量子隧道效应等特性,从而表现出与普通块体材料迥异的物理化学性能。量子点 (Quantum dots,QDs) 又称半导体纳米晶体,是一种尺寸极小的纳米材料。正如诺贝尔化学委员会主席Johan Aqvist说的:“量子点具有许多引人入胜和不寻常的特性。重要的是,它们的颜色取决于它们的大小”。量子点的出现为调控和改变材料的性能提供了一种全新的方法,为纳米技术更广泛应用提供了无限的可能。 1998年起,量子点技术就被首次作为生物荧光标记应用于生命科学中,例如将量子点与生化分子相连接,以绘制细胞和器官图谱;研究用量子点追踪体内肿瘤组织的潜在效用;应用外科手术切除肿瘤组织等。不过,长期以来量子点多由重金属组成,尽管其优异性能在生物成像、能量转换等领域有广泛应用,但重金属元素会引起环境污染和影响生物体健康, 在人体体内的医学应用还是很有限。成立于2019年的北京碳纳医疗科技有限公司(后简称“碳纳医疗”),其关键技术是世界上首次合成的、具有肿瘤特异性新型纳米材料碳量子点(carbon quantum dots, CQDs)。这一新纳米材料有望颠覆癌症的靶向治疗和精确诊断效果。近日,动脉网采访了碳纳医疗创始人兼CEO欧阳兆槐博士。欧阳兆槐,碳纳医疗创始人兼CEO,留美博士,教授级高级工程师。中美两国30年药物研发及管理经验。曾任北京因美未来生物医药科技副总裁;北京博奥晶典生物技术有限公司副总裁兼首席科学家。广谱主动靶向肿瘤细胞的新型碳纳米材料作为药物载体,纳米材料具有基于纳米结构的尺度效应,能增加药物的有效性和安全性,改善服药方式,为解决抗癌药物的靶向性问题提供可能。CQDs指以碳为主要元素,粒径小于10nm、具有石墨晶型或类金刚石结构的新型荧光碳纳米材料。纳米载药的靶向性包括被动靶向和主动靶向两种方式。由于材料本身的特征,几乎所有的纳米载药系统都具有被动靶向性。正常组织的血管壁间隙较小、结构完整。与之相比,肿瘤组织区域的血管丰富,血管壁的间隙较大,结构完整性差。因此,纳米尺度合适尺寸的材料可以借助实体瘤组织间隙的EPR(Enhanced Permeability and Retention)效应在肿瘤组织区域选择性分布,完成被动靶向。“但不同肿瘤之间血管壁间隙存在差异,被动靶向性不具有普适性,效率不高。临床结果证明,基于EPR效应的纳米药物大多富集在肝脏、脾脏和骨髓等器官,难以实现精准靶向肿瘤。”欧阳兆槐提到,“现有纳米递送体系的主动靶向都是通过偶联特异性配体或抗体成分,与细胞表面特异受体结合。这种结合可以明显提高药效,增强对肿瘤的杀伤力并降低副作用。但这种主动靶向也存在一些局限性,比如靶向受体有限、难以找到泛癌靶点、工艺与质控难度等。”因此,寻找自身具有肿瘤主动靶向性的纳米材料就成为急中之急、重中之重。与普通细胞相比,癌细胞需要充足的营养来满足其快速增殖的需求,因此L型氨基酸转运蛋白LAT1在多种肿瘤细胞或组织中过表达。利用这一特性,碳纳医疗自研的CQDs,通过类似大型氨基酸的结构,可与肿瘤细胞中过表达的LAT1结合,不论肿瘤的来源、位置和种类,广谱、精准、主动靶向肿瘤细胞。重要的是,CQDs可以负载各种抗癌药物,载药后仍然能够保持其特异的肿瘤靶向性。这种靶向性已在超40类肿瘤细胞和超6类动物模型实验中观察到。CQDs在小鼠体内的选择性富集,受访者供图这种特殊的CQDs材料诞生于北京师范大学范楼珍教授的实验室。经过近30年纳米材料研究的积累,她首次发现这类新型CQDs能对各种各样的肿瘤细胞有特异性,并在后续的动物实验、机理验证中均显示明确的主动靶向效应。相比传统半导体量子点,CQDs不仅继承了优良的光学性能,还弥补了其在细胞毒性、环境及生物危害性等方面的不足。除此之外,CQDs具有良好的水溶性、化学稳定性、成本较低、易于表面功能化和大规模制备等特点。随着科研成果发刊、PCT国际专利申请递交,范楼珍教授与拥有30年中美生物医药研发和管理经验的大学同学欧阳兆槐(曾任北京博奥晶典生物技术有限公司副总裁兼首席科学家、因美未来副总裁),提到这一具有重要临床意义的研发成果。在对于项目与产业端深入考察后,二人一拍即合,创立了碳纳医疗,开启了人生的创业之路。发展至今,碳纳医疗已经拥有一支学有所长,具有丰富的专业经验和国际视野的研发及产业团队,并邀请到首个靶向HER2阳性乳腺癌单抗药物赫赛汀发明者之一、2019年拉斯克奖得主Mike Shepard担任CMO。治疗端:可负载化药、核酸等,广谱肿瘤靶向的药物递送在治疗端,CQDs的肿瘤广谱性和主动靶向可以转化为具有通用平台性质的药物递送系统。“作为平台型技术,CQDs纳米递送拥有着巨大的想象空间。我们可以把没有靶向的普通药物变成癌症靶向,实现高效递送与更好的疗效。对标目前已上市的纳米递送,CQDs具有更优的、无需修饰的主动靶向效应,可以应用至化疗、生物疗法、放疗(PET、中子)、光疗、免疫等肿瘤疗法之中。”以恶性肿瘤治疗中应用最广泛的化疗药物阿霉素为例,在临床应用中对妇科肿瘤、肝癌、肺癌、乳腺癌、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、头颈部肿瘤等都有很好的疗效。但阿霉素毒副反应严重,杀伤肿瘤细胞同时将杀伤健康细胞,带来心脏毒性、脱发等副作用,严重影响患者的生活质量和生存期。“现有的纳米药物(如脂质体)在递送过程中改变药物的代谢途径和组织内分布,减少对正常组织的伤害。但只能达到一定程度的减毒增效。CQDs因为它的主动靶向性,可以有效把药物靶向递送到肿瘤细胞,从而减少全身副作用,提高最大耐受剂量和极大改善治疗效果。”此外,CQDs载药有体内稳定、在合适的条件下释放。CQDs能改善药物水溶性、给药方式、易操作和控制等特点。目前,CQDs可以共价或非共价和各种药物结合,已测试阿霉素等二十多种化药和siRNA核酸分子。CQDs本身或和药结合后能突破血脑屏障,靶向脑内肿瘤。欧阳兆槐介绍,“与目前市面上现有纳米递送系统相比,我们的CQDs不需要偶联肿瘤识别配体,而依靠材料本身具有的主动靶向性,特异性识别进入肿瘤细胞。这决定了碳纳医疗在工艺、生产上更简单,更容易实现产品量产与产业化。我们实验室已经实现CQDs从毫克级到克级的放大,最终达到公斤级别的量产不是问题。”诊断端:革新传统荧光标记材料,开发肿瘤术中导航管线在诊断端,作为一类新型的荧光标记材料,CQDs在长时间生命活动监测及活体示踪方面具有独特的应用优势。与传统的有机荧光试剂相比较,CQDs荧光比有机荧光染料的发射光强的20倍,稳定性强100 倍以上。此外还具有激发光谱宽,发射光谱窄、不易漂白、光化学稳定性高、不易分解等诸多优点,主要应用在活细胞实时动态荧光观察与成像。手术切除通常是实体肿瘤的首选治疗方案,是否能够完全切除肿瘤组织很大程度上影响患者术后生存周期和质量。目前虽然有多种方式可以实现肿瘤诊断和术前规划,但由于设备等的限制,尚无有效手段实时辅助医生判断肿瘤边缘,是否完全切除主要依靠主刀医生经验,存在切缘阳性的风险。术中显像剂技术为手术医生提供了实时指引,便于医生观察,进一步提高患者手术成功率,拥有巨大的潜在蓝海市场。2021年11月,全球首款近肿瘤靶向荧光显像剂Cytalux获得FDA批准上市。Cytalux是一种靶向叶酸受体的近红外肿瘤靶向造影剂,目前已获得卵巢癌和肺癌的NDA批证。与靶向叶酸受体的Cytalux不同,碳纳生物的CQDs具有广谱肿瘤特异性,可应用于基于所有实体瘤的术中成像。此外,由于CQDs光学特性,它能产生更稳定、更持久、更强荧光信号。因此,以CQDs为基础的术中导航产品,其应用广泛性和性能将极大优于已经上市的产品。目前,碳纳医疗已达成CQDs在体外诊断领域的多家授权合作,下一步将全力推进首条CQDs递送化疗药物管线及术中成像管线的临床前研发。欧阳兆槐表示,“碳纳医疗致力于把CQDs打造成世界上独一无二的癌症靶向药物开发平台。在CQDs开发前所未有的抗癌靶向纳米新药,同时技术授权给药企,为合作伙伴提供创新性和颠覆性的解决方案和支持。”写在最后从1998年量子点技术被首次作为生物荧光标记应用于生命科学,到2004年碳点(包括碳量子点CQDs)被首次报道,再到后期被陆续应用于POCT、生物传感,到今天的术中诊断、药物递送。在量子点技术身上,我们可以看到一项医疗领域的全新材料在前沿科研驱动下寻找可能性的探索过程。当然,底层创新往往面临着更多元的竞争——量产实现、工艺迭代、成本竞争、科研成果转化、工业与产业端的认可、监管与审批的挑战。欧阳兆槐谈到,“量子点本身用于药物递送、治疗领域确实是新的。但它的本质还是一种纳米材料,审批可适用于纳米药物的审核标准。”2021年,CDE发布《纳米药物质量控制研究技术指导原则(试行)》《纳米药物非临床药代动力学研究技术指导原则(试行)》《纳米药物非临床安全性评价研究技术指导原则(试行)》。采访最后,欧阳兆槐提到,在碳纳医疗的小动物实验里,CQDs的安全性、有效性都有很好地验证,也正在洽谈和药企合作。我们希望得到各种支持系统地推进大动物实验,尽早拿到IND批件。这对于整个CQDs平台是一个大的台阶,认可度会上升,随之就会有一些大型的合作与验证,推动我们更快走上商业化轨道。”对于“First-in-class”的新材料而言,其应用价值和工具性、平台性需要不断地挖掘与探索,风险与机遇是并存的,而市场与用户最终将为价值买单。不过在此之前,我们或许要让源头创新先活过寒冬。近期推荐声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台

2024-04-09

·动脉网

2024开年,溶瘤病毒企业CG Oncology作为纳斯达克首个IPO的生物科技公司,首日股价大涨96%,市值达到22.5亿美元。获得投资者青睐的重要一环,是CG Oncology临床III期单药管线CG0070(经过基因修饰的5型腺病毒)在2023年泌尿肿瘤学会年会上报告的数据:66例患者中75.5%可评估疗效的患者在任何时间都达到了完全缓解(CR)。溶瘤病毒(Oncolytic Virus, OV),一类能选择性地感染并杀死肿瘤细胞而不损伤正常细胞的天然或重组病毒,具有特异性复制能力,激发机体产生抗肿瘤免疫反应。从百年前发现病毒溶瘤机制,到21世纪初4款产品上市,又因疗效或商业化问题黯然立场。一鸣惊人,又经历了漫长等待的溶瘤病毒,已经在寂静处悄然生长,在研管线陆续进入临床,后续产业端和市场端也寄予厚望。2023年2月,国家药监局药审中心发布《溶瘤病毒产品药学研究与评价技术指导原则(试行)》,为溶瘤病毒产品的药学研发、生产和注册提出了明确的规范和指引。“打铁还需自身硬!只要疗效足够好,强化溶瘤本质,溶瘤病毒单药是一定能走出来的。”苏州映辉医药科技有限公司(后简称“映辉医药”)、因美未来医药科技有限公司董事长黄映辉教授在接受动脉网独家专访时提到。聚焦溶瘤病毒领域“first-in-class”I类创新药,映辉医药核心管线YH01已合作中国医学科学院肿瘤医院,进入临床I期阶段。 超20年腺病毒技术积累,做回归本质的溶瘤病毒产品在剑桥大学读博时,黄映辉教授师从诺贝尔奖获得者Aaron Klug爵士和英国皇家科学院院士Fitzgerald教授。后进入美国Scripps研究所做博士后,导师为前Science杂志主编、美国四院院士Floyed Bloom教授。2013年,黄映辉教授成为美国加州Torrey Pines分子研究所终身教授。他曾连续7次获邀在美国癌症协会年会(AACR)上演讲,并担任过2次国际学术会议主席。在英美两国学习和工作20多年,黄映辉教授研究集中在肿瘤、病毒和基因治疗领域,涉及肿瘤发生的分子机制,基因诊断,化疗及生物治疗等方面。在剑桥大学科技园推动食道腺癌早期诊断的肿瘤标志物项目落地;在美国加州圣地亚哥生物谷领导乳腺癌治疗新技术中美欧国际研发团队,开发了多种强效抗癌新药;在国际上首次确切地阐述了肿瘤生物治疗中旁观者效应发生的机制,开发了多种基因药物,可强效杀死肿瘤细胞,获美国专利。2014年,黄映辉教授经全球招聘回国,任北京工业大学生命科学与生物工程学院院长、肿瘤研究所所长。曾主持美国国立卫生研究院、美国自然科学基金、中国自然科学基金、科技部863、北京市重大科技攻关等十余项基金课题,培养4个跨国生物医学研究团队,近百名研究人员,包括30多名博士、博士后,3名教授、博导。此外,黄映辉教授还具有基础研究与临床医生的双重背景,为主任医师,拥有深厚的技术积累和交叉学科知识。“做了近25年关于溶瘤病毒、基因治疗、肿瘤领域的研究后,我就在想,做出一个真正造福患者的产品,可能比发表论文的价值更大。”2018年,黄映辉教授陆续创办了因美未来、映辉医药,组建起拥有海归科学家、研发和产业化人才的团队。采访中,黄映辉教授提到,选择溶瘤病毒赛道,主要原因是看重溶瘤病毒的天然优势——病毒繁殖能力快和通用型、广谱性的整体杀伤效果。肿瘤细胞极快的繁衍和扩散能力,是肿瘤攻克的关键难点之一。而病毒繁殖速度快于肿瘤细胞的天然生物学特性,能够“跑赢癌细胞”。 内源性改造病毒,开发高纯度病毒生产工艺溶瘤病毒是通过对自然界存在的一些致病力较弱的病毒进行基因改造,制成能溶解肿瘤的病毒。溶瘤病毒拥有双重杀伤机制,不仅可以携带杀死癌细胞的基因或免疫因子,病毒本身也可以通过复制裂解癌细胞,还可以改变肿瘤微环境、诱导机体的抗肿瘤免疫。黄映辉教授认为,新一代溶瘤病毒的设计应该回归溶瘤本质,驯化病毒而非阉割病毒,强调溶瘤病毒的直接溶瘤能力而非间接诱导能力、强调溶瘤病毒作为复制性病毒的特点。溶瘤病毒即使不携带任何细胞因子也可以杀死癌细胞,做好病毒的内源性改造才是关键。从分子到生物体的质变意味着病毒内源性改造难度的指数级增长。病毒的结构非常紧凑,分子量大,任何改动都意味着“牵一发而动全身”。理论设计、技术积累和实践经验缺一不可。黄映辉教授表示,映辉团队的内源性改造是针对精细位置的精准改造,围绕提高病毒本身的复制和破坏能力来设计产品,并保证病毒对肿瘤细胞的靶向性。为此,团队尝试改造过超70个病毒。这样的设计思路与过往溶瘤病毒强调携带免疫因子的能力迥异,“我不喜欢做排列组合式的探索,我也不喜欢跟随潮流在产品中植入某些流行的元素”,黄映辉教授说,“我的设计逻辑就是搬石头,所有的目标很明确就是增强抗癌疗效。因此就专注钻研病毒怎样去攻击杀死癌细胞的机理。这一路上可能遇到很多瓶颈和绊脚石,那我就想办法把这些绊脚石逐一搬走。”基于回归溶瘤病毒本质的理念,映辉医药搭建起OCDP™核心设计平台,目前拥有5个I类新药产品管线。以核心管线YH01为例,其完全不同于以T-Vec(携带外源基因的单纯疱疹病毒)为代表的溶瘤病毒设计路线,而是进行腺病毒的内源性改造。2023年底,FDA批准了首款膀胱癌腺病毒载体基因疗法Adstiladrin,51%的患者在使用Adstiladrin后获得完全缓解,体现出腺病毒的优越疗效。黄映辉教授表示,YH01在临床前数据中显示出对三阴性乳腺癌及肝癌等难治性肿瘤的突出疗效,已入组的单剂量、单针瘤内注射也显示出良好的人体疗效。映辉医药同时拥有瘤内注射和静脉给药技术平台。给药途径的多样化,临床应用中可根据肿瘤部位和特征,在不同时间点选择更为有效的给药方式。除了设计研发之外,产业化工艺对于溶瘤病毒疗效也有至关重要的影响。目前,映辉医药已布局从产品设计、药理药效、工艺开发的全链条研发体系,包括成药性评价技术平台、无血清悬浮培养平台、一步法纯化工艺平台、符合GMP体系的产业化技术平台等,可生产临床级别产品,生产全流程回收率>30%,活性病毒达到70%,纯度>99%。写在最后过去的十年,免疫系统激活疗法彻底改变了癌症治疗领域。但适应症有限、患者群体局限、给药方式复杂等让广泛的临床需求远远未能满足。面对全球第一大药物市场,肿瘤治疗仍然期待着广谱性、通用型、成本可控的药物。向源头追溯,溶瘤病毒天然具有的复制性、广谱性,无疑是高疗效潜力的治疗方案。而溶瘤病毒直接感染/裂解肿瘤细胞、间接改善肿瘤微环境、刺激免疫反应的双重免疫诱导机制,又为其联用方案增添了更多想象空间。不过,更多探索来临之前,单药跑出仍然是溶瘤病毒面临的首个关卡。黄映辉教授谈到,“行业里有一些声音,认为溶瘤病毒疗效不够,要靠联用才能跑出来,这种说法并不正确。联用可能会是扩大适应症的锦上添花之举,但单药的药效才是根本。我始终认为,溶瘤病毒的单药疗效是强大的,近期Adstiladrin和CG0070单药超过50%的抗癌完全缓解率就是证明。如果一个溶瘤病毒药物的疗效不够好,只能说明仅仅是这个产品做得不够好,不应扩大解释成溶瘤病毒这个方向不行、赛道不行,任何一家公司的产品只能代表自己,否则会影响个体的判断和投资人的信心。随着优异疗效的单药跑出,溶瘤病毒赛道也将重回正轨,迎来下一波高潮。” 随着资本寒冬、上市趋严,生物医药领域包括溶瘤病毒都受到了不小的冲击,但黄映辉教授认为,企业还是要不忘初心,专注于技术的创新和产品的疗效,相信政府和资本对真正有突破的技术和产品不会视而不见。“目前的外部环境对高度内卷的‘me too、me better’类产品形成了挑战,但对有底层硬核技术的‘first in class’产品反而是个契机,国家近期反复强调“新质生产力”也发出了足够明显的信号。我一定会坚持溶瘤病毒这个赛道走下去。一两个产品的成功并不代表你进入到某个赛道就会成功,同样几个产品的失败也不代表那个赛道就走不下去。希望溶瘤病毒这个领域能够百花齐放。顽强的毅力可以征服世界上任何一座高峰,坚持就是胜利。”这一时刻或许并不遥远了。2023年底,凭借完全缓解率达75.7%的III期临床中期数据,CG0070同时获得FDA授予的快速通道资格和突破性疗法认定,用以治疗高危卡介苗无反应性非肌层浸润性膀胱癌原位癌,这些患者伴有或不伴有Ta或T1肿瘤。此外,Replimune也预计于2024年下半年递交溶瘤病毒疗法RP1用于PD-1后线黑色素瘤治疗的上市申请。*封面图片来源:123rf动脉网第八届未来医疗100强大会现已升级为,将于2024年5月7日-10日在北京·北人亦创国际会展中心盛大举行。本届展会为15000+人次、10000平规模,围绕新产品、新技术、新服务、新生态、新合作构建体系,为医疗健康产业的创新力展示搭建最佳舞台。这里是,公认的医疗产业创新洞察的生成地,年度趋势分享与学习交流的口碑盛会;优秀的医疗创新企业和创新产品都在这,是企业展示创新和面谈合作的最佳场景;这里有,最具前瞻力的思享盛会:500+大咖嘉宾莅临分享,3天主论坛、40余场主题论坛,只做干货议题!最具创新力的生态链接:5大展区,200+首发首创新品、3000+企业、500+投资团,全球买手云集!最具影响力的榜单发布:上市公司创新力榜+未来医疗100强榜+创新力产品榜,700+上榜企业现场交流!目前已有超过600家企业和产品确认参加展会,展览面积预订超过70%,全球买手团已合作了印度尼西亚、新加坡、比利时、爱尔兰、西班牙、德国、澳大利亚、英国、加拿大等国家。余下的合作席位已不多,欢迎企业、品牌方、买手团或相关组织洽谈参会。在这个充满不确定性的时代,寻求高价值资源和高效率链接,将是您的首选。即刻报名,限时福利!声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。动脉网,未来医疗服务平台

AACR会议IPO

2023-09-15

·生物谷

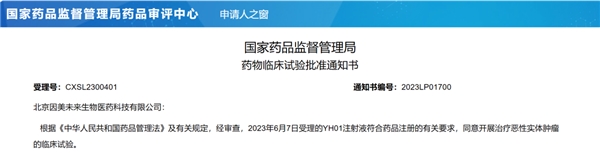

2023年8月30日,北京因美未来生物医药科技有限公司自主研发的新一代溶瘤病毒——YH01注射液获得国家药品监督管理局的临床试验默示许可,同意开展治疗恶性实体肿瘤的临床试验。Y

2023年8月30日,北京因美未来生物医药科技有限公司自主研发的新一代溶瘤病毒——YH01注射液获得国家药品监督管理局的临床试验默示许可,同意开展治疗恶性实体肿瘤的临床试验。YH01完全不同于过往以T-Vec为代表的溶瘤病毒设计路线,更强调溶瘤病毒的直接溶瘤能力而非间接诱导能力;也更强调溶瘤病毒作为复制性病毒的特点,而不仅仅是一种携带细胞因子的载体工具。YH01颠覆性的设计理念和治疗效果将给溶瘤病毒赛道带来新的生机,不论是单药的疗效还是联合用药将开启新一轮热潮。

溶瘤病毒(Oncolytic Virus, OV)的原理是通过对自然界存在的一些致病力较弱的病毒进行基因改造制成能溶解肿瘤的病毒。溶瘤病毒疗法来源于基因治疗,是基因治疗的更高级版本,溶瘤病毒不仅可以携带杀死癌细胞的基因或免疫因子,病毒本身也可以通过复制裂解癌细胞。得益于病毒繁殖比癌细胞繁殖速度还要快的生物学特性,该疗法在实体瘤治疗上有着天然的优势。公司创始人黄映辉教授认为新一代溶瘤病毒的设计应该回归溶瘤本质,找到一种病毒然后携带某种因子、或者使用各种因子的排列组合其实是很简单的改造技术和初级的设计理念,溶瘤病毒即使不携带任何细胞因子也可以杀死癌细胞,做好病毒的内源性改造才是关键。病毒的结构非常紧凑,任何改动都是牵一发而动全身,需要丰富的理论知识和长期的技术积累,也包括很多次失败的经验。

作为北京因美未来生物医药科技有限公司自主研发的重要项目,溶瘤病毒YH系列产品已累计投资近7000万元,搭建了从产品设计、药理药效、工艺开发的全链条研发体系平台,为产业创新发展持续赋能。该项目源自黄映辉教授20年在溶瘤病毒研发领域的积累,YH01病毒为自主设计、自主研发、自主生产的First-in-class首创新药。

下一阶段,YH01注射液即将开展临床试验,临床I期研究牵头单位是中国医学科学院肿瘤医院,计划于11月初入组首例患者。随着基因工程技术的发展,溶瘤病毒必将成为未来最具潜力和应用前景的恶性肿瘤治疗手段之一,在参与人类抗癌斗争中持续发挥难以替代的重要作用。

基因疗法临床1期

100 项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

100 项与 北京因美未来生物医药科技有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年02月08日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

临床2期

1

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用