预约演示

更新于:2025-05-07

ETV2

更新于:2025-05-07

基本信息

别名 ER71、ETS translocation variant 2、ETS variant transcription factor 2 + [3] |

简介 Binds to DNA sequences containing the consensus pentanucleotide 5'-CGGA[AT]-3'. |

关联

1

项与 ETV2 相关的药物靶点 |

作用机制 ETV2 inhibitors |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床前 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期1800-01-20 |

100 项与 ETV2 相关的临床结果

登录后查看更多信息

100 项与 ETV2 相关的转化医学

登录后查看更多信息

0 项与 ETV2 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

207

项与 ETV2 相关的文献(医药)2025-04-15·Biology Open

The zebrafish ETS transcription factor Fli1b functions upstream of Scl/Tal1 during embryonic hematopoiesis

Article

作者: Laverde, Valentina ; Sumanas, Saulius ; Loges, Luiza

2025-04-01·Stem Cell Reviews and Reports

Identification of Cell Fate Determining Transcription Factors for Generating Brain Endothelial Cells

Article

作者: De Smedt, Jonathan ; Verfaillie, Catherine ; Balaton, Bradley ; Ramezankhani, Roya ; Vanmarcke, Gert ; Vosough, Massoud ; Toprakhisar, Burak ; van der Veer, Bernard K ; Chai, Yoke Chin ; van Grunsven, Leo ; Tricot, Tine

2025-03-01·Poultry Science

Transcriptome and chromatin accessibility landscape of ovarian development at different egg-laying stages in taihe black-bone silky fowls

Article

作者: Zhu, Haiyan ; Liang, Haiping ; Zhang, Jingyi ; Cui, Yong ; Wei, Qing ; Huang, Jianzhen ; Ruan, Jiming ; Cao, Ji

4

项与 ETV2 相关的新闻(医药)2025-04-22

·生物探索

引言当你在晨跑时是否能感受到双腿肌肉的律动,或是因情绪激动而面颊泛红?这背后都离不开一个精密系统的默默运作——血管网络。这个由动脉、静脉和毛细血管编织而成的三维管道系统,不仅承担着输送氧气和养分的重任,更是维持组织稳态的"隐形高速公路"。最新研究表明,人体血管的总长度可达10万公里,足以绕地球赤道两圈半。然而,这个庞大系统的构建过程却始终笼罩在神秘的面纱之下。4月17日发表在《Cell》杂志上的“Fate and state transitions during human blood vessel organoid development”揭示的成果,堪称血管发育研究的里程碑。研究团队运用单细胞多组学技术对hBVO发育过程进行了长达21天的动态追踪。当科学家利用小分子化合物组合诱导hBVO表达脑特异性转录因子LEF1时,电子显微镜下清晰可见类器官血管形成了类似血脑屏障的紧密连接结构。这种在体外重现器官特异性的突破,预示着未来或许能在培养皿中直接构建功能性的器官微环境。血管发育的基因蓝图:从干细胞到血管网络的时空交响曲在胚胎发育的第4天,一场关乎血管系统命运的关键抉择正在悄然上演。研究团队运用单细胞转录组测序技术,首次完整记录了人类血管类器官(hBVO)从多能干细胞到成熟血管网络的21天发育轨迹。数据显示,在分化第4天,约60%的中胚层祖细胞启动了内皮细胞(EC)分化程序,其标志性基因ETV2和KDR显著激活;而剩余40%的细胞则转向壁细胞(MC)谱系, ACTA2(平滑肌肌动蛋白)的表达量大幅增加。通过诱导型谱系追踪系统iTracer,科学家们首次捕捉到EC祖细胞(c14簇)的动态分化过程。这些细胞在分化初期同时表达内皮标志物NRP2和壁细胞标志物LUM,形成独特的过渡态群体。RNA速度分析显示,EC和MC的分化轨迹在第七天出现明显分叉,证实血管发育存在"非此即彼"的二元选择机制。基因调控网络的立体网络:16个核心调控因子的交响乐为了破译细胞命运决定的分子密码,研究团队开展了规模空前的CRISPR-Cas9全基因组筛选。通过构建包含数十个候选基因的干扰文库,结合单细胞转录组分析,最终锁定16个关键调控因子。这些因子构成三层调控网络:转录因子核心层:FLI1、MECOM、ERG组成EC命运决定的"铁三角",其中MECOM缺失导致EC分化效率大幅下降;信号受体层:VEGFR2和NOTCH1形成血管发育的"阴阳双生系统",VEGF-A浓度梯度通过调节DLL4/JAG1配体竞争决定动脉-静脉分化;表观调控层:染色质重塑复合体SWI/SNF通过动态调控染色质开放区域,控制PDGFRβ等壁细胞标志物的时空表达。尤为引人注目的是MECOM基因的双重角色:当其在EC祖细胞中过表达时,GJA5(动脉特异性连接蛋白)表达量提升;而在壁细胞中敲除MECOM,则导致IGFBP5(胰岛素样生长因子结合蛋白5)表达激增,这种双重调控机制为动脉粥样硬化治疗提供了全新靶点。时空密码的精准破译:染色质开放区域的动态交响单细胞ATAC-seq技术揭示了染色质开放区域的动态变化规律。在EC祖细胞(c14簇)中,位于GJA5启动子区的增强子区域在分化第6天出现显著的染色质开放信号,这与EC动脉化进程完美同步。有趣的是,移植到免疫缺陷小鼠体内的hBVO显示出独特的染色质重塑模式:原本处于关闭状态的静脉标志基因NR2F2(核受体亚家族2组F成员2)启动子区开放程度提升2.8倍,而动脉标志物CXCR4的染色质可及性下降40%,这种表观遗传的重编程完美模拟了胚胎发育中血流动力学对血管分型的调控作用。命运抉择的幕后推手:信号通路的阴阳博弈VEGF-Notch的黄金搭档:血管发育的动态平衡术通过药理学干预构建的"信号梯度板"实验,科学家们揭示了VEGF-A与Notch信号的精妙平衡机制。当VEGF-A浓度低于50 ng/ml时,EC增殖速率提升2.3倍;而浓度高于100 ng/ml时,则触发DLL4/Notch反馈环路,诱导动脉分化程序。移植实验进一步证实,体内微环境中的血流剪切力可通过激活Piezo1通道,将VEGF-A浓度梯度转化为动脉化的时空指令。Notch信号通路的调控更为复杂:当DLL4/JAG1配体竞争失衡时,血管网络会出现异常分支。通过CRISPR-Cas12a构建的NOTCH1敲除模型显示,EC的尖端细胞比例从正常状态的28%骤降至9%,而静脉标志物EphB4的表达量则上升3.5倍,这种双重表型印证了Notch信号在动脉-静脉分流中的"守门人"角色。MECOM的双面间谍角色:纤维化与分化的生死较量MECOM基因的发现堪称本研究最大的惊喜。在壁细胞分化过程中,MECOM通过招募HDAC3(组蛋白去乙酰化酶3)形成抑制复合体,沉默IGFBP5等纤维化相关基因的表达。当MECOM被CRISPR-Cas9特异性敲除后,IGFBP5的mRNA水平在24小时内飙升4.2倍,PDGFRβ+壁细胞中α-SMA(α平滑肌肌动蛋白)的表达量下降42%,这种表型与糖尿病患者血管壁增厚的病理特征高度吻合。更令人振奋的是,MECOM敲除的壁细胞在三维培养中展现出异常的收缩特性。原子力显微镜检测显示,这些细胞的杨氏模量降低37%,暗示其力学支撑功能受损。这种细胞表型的转变,为糖尿病血管并发症的机制研究提供了全新的视角。Wnt通路的阴阳两面:天使与魔鬼的平衡术Wnt信号通路的双刃剑效应在本研究中得到充分体现。低浓度CHIR99021(Wnt激活剂)处理使EC的周细胞覆盖率提升2.8倍,而高浓度处理则导致血管网络出现动静脉畸形。通过单细胞代谢组学分析发现,Wnt激活会诱导EC进入糖酵解主导的代谢状态,ROS(活性氧簇)水平上升2.3倍,这种代谢重编程可能是信号过载引发血管畸形的分子基础。疾病再现的微型舞台:血管类器官的疾病模拟革命糖尿病血管病变的镜像世界在模拟糖尿病微环境的实验中,hBVO展现出惊人的病理重构能力。当培养基中加入25 mM葡萄糖和TNF-α(20 ng/ml)时,EC的凋亡率在72小时内增加2.3倍,PDGFRβ+周细胞的覆盖率从正常的78%骤降至47%。更令人担忧的是,EC表面ICAM-1(细胞间粘附分子1)的表达量上升5.7倍,这种炎症反应与糖尿病患者视网膜血管渗漏的临床表型高度一致。通过空间代谢成像技术,科学家们发现病变区域的乳酸堆积量增加3.2倍,而谷胱甘肽水平下降45%。这种代谢紊乱导致EC线粒体嵴结构破坏,OXPHOS(氧化磷酸化)效率降低58%,为糖尿病血管病变的机制研究提供了直接的实验证据。先天性血管畸形的基因沙盘利用CRISPR-Cas12a构建的NOTCH3突变(R1231C,CADASIL致病位点)hBVO模型,首次在体外重现了该疾病的典型病理特征。突变EC的血管壁厚度减少42%,弹性纤维断裂指数上升3.5倍。透射电镜显示,平滑肌细胞的细胞器出现异常聚集,线粒体体积缩小至正常细胞的63%。更令人兴奋的是,这种基因编辑模型展现出对潜在治疗药物的快速响应。当加入γ-分泌酶抑制剂DAPT时,突变EC的NOTCH3胞内域(NICD3)表达量下降68%,血管壁厚度恢复至对照组的89%,这种快速的表型逆转为罕见病治疗提供了新的思路。肿瘤血管劫持的实时追踪在肿瘤条件培养基(含VEGF-A 300 pg/ml, IL-8 100 pg/ml)处理下,hBVO呈现出典型的"血管劫持"特征。EC表面整合素αvβ3的表达量在48小时内上升2.1倍,血管分支复杂性指数(BCI)从3.2降至1.7。有趣的是,肿瘤微环境诱导的EC表现出独特的代谢特征:谷氨酰胺摄取量增加4.5倍,而葡萄糖消耗量下降32%,这种代谢重编程为靶向肿瘤血管提供了新的生物标志物。器官特异的编程密码:从通用管道到功能特化的进化密码血脑屏障的体外重生通过LEF1过表达系统,科学家们在hBVO中首次实现了血脑屏障(BBB)的关键功能重建。转基因EC的紧密连接蛋白ZO-1表达量提升4倍,跨膜电阻值达到1500 Ω·cm²,这一数值已超过大多数现有体外模型的水平。冷冻电镜显示,相邻EC之间形成了连续的紧密连接带,孔径控制在8 Å以下,完美模拟了BBB的选择透过性。更令人振奋的是,这种工程化BBB能够有效阻止500 Da大分子的被动扩散,而对10 kDa脂溶性物质的转运效率提升2.8倍。当暴露于缺氧环境时,BBB模型表现出独特的适应性变化:GLUT1(葡萄糖转运蛋白1)表达量上升3.2倍,HIF-1α蛋白稳定性提高40%,这种动态调节能力为脑部疾病研究提供了前所未有的工具。肺微血管的精准定制在FGF10(200 ng/ml)和BMP4(50 ng/ml)的协同作用下,hBVO分化出气囊结构相关的毛细血管网。EC表面SP-C(肺表面活性蛋白C)的表达量上升2.8倍,PDGFRβ+周细胞覆盖率提升至91%。有趣的是,这些微血管表现出独特的力学特性:在周期性拉伸刺激下,血管壁的杨氏模量增加3.5倍,顺应性降低42%,完美模拟了肺泡呼吸运动的力学需求。心脏冠状动脉的形态发生通过构建脉冲式流体剪切力装置,科学家们成功诱导hBVO形成冠状动脉样结构。EC的排列方向趋同度达到92%,PDGFRβ+壁细胞定向包绕形成螺旋状血管束,血管直径从中央的150 μm渐变至末端的80 μm。单细胞测序显示,这些血管的EC高表达CXCL12(基质细胞衍生因子1),而壁细胞富集ANPEP(氨基肽酶N),这种基因表达模式与胚胎期冠状动脉发育高度相似。未来医学的种子库:类器官驱动的精准医疗革命患者特异性疾病建模:精准医学的基石在糖尿病患者的iPSC来源hBVO中,EC的线粒体DNA拷贝数减少47%,OXPHOS复合体I活性下降58%。更重要的是,这些模型对二甲双胍的治疗响应与临床观察完全一致:EC凋亡率在用药后72小时下降62%,PGC-1α(过氧化物酶体增殖物激活受体γ共激活因子1α)表达量回升至正常水平的79%。这种高度一致的表型,为个体化药物筛选提供了"活体实验室"。药物毒性预测新范式:超越传统的2D模型利用hBVO进行的化疗药物毒性测试显示,长春新碱的EC毒性阈值比传统模型低3.7倍,预警时间提前72小时。更值得注意的是,hBVO能区分同类药物的不同构型毒性:紫杉醇白蛋白纳米粒的EC损伤指数比普通制剂低56%,这种差异在传统模型中完全无法检测。再生医学的终极梦想:预建血管模板的移植实验在免疫缺陷小鼠的肾包膜下移植实验中,hBVO在12周内形成了包含动脉、静脉和毛细血管的三级网络。荧光示踪显示,移植血管与宿主循环建立了功能性连接,EC表面PECAM-1(血小板内皮细胞粘附分子1)的表达量维持在正常水平的83%。组织学分析证实,移植血管的基底膜厚度(35 nm)与宿主血管无统计学差异,这种高度兼容性为器官再生提供了新的治疗策略。站在生命科学的十字路口当我们在显微镜下观察这些跳动着的微小心血管网络时,仿佛看到了生命最原始的蓝图正在重新书写。从单细胞分辨率的基因调控网络,到毫米级功能结构的器官再造,hBVO研究正在改写我们对血管发育的认知边界。这些在培养皿中演绎的生命奇迹,不仅为疾病治疗开辟了新天地,更让我们重新思考生命的本质——原来,那些看似复杂的生理过程,都暗藏在数十亿年的进化密码之中。这项研究首次解码了血管发育的基因蓝图,其价值不仅在于揭示发育机制,更在于为疾病治疗开辟了前所未有的精准路径。当这些微型血管网络开始"诉说"人体的奥秘时,我们离"按需制造器官"的未来已不再遥远。这场始于单细胞的科学革命,终将在临床转化的舞台上绽放璀璨光芒。参考文献Nikolova, M. T., He, Z., Seimiya, M., Jonsson, G., Cao, W., Okuda, R., Wimmer, R. A., Okamoto, R., Penninger, J. M., Camp, J. G., & Treutlein, B. (2025). Fate and state transitions during human blood vessel organoid development. Cell, 188(12), 1 - 20.责编|探索君排版|探索君转载请注明来源于【生物探索】声明:本文仅用于分享,不代表平台立场,如涉及版权等问题,请尽快联系我们,我们第一时间更正,谢谢!End往期精选围观Nature | 靶向线粒体VDAC2:破解实体瘤免疫治疗抵抗的"死亡密钥"热文Nature Medicine | 多囊女性子宫内膜藏着什么秘密?——全球首份单细胞图谱揭示治疗新方向热文Nature | 颠覆认知!大脑学习的惊人秘密:你的“潜伏知识”是如何瞬间爆发的?热文Cell | 颠覆认知!染色体形成并非依赖“骨架”,自组织模型重塑教科书热文Science | 为什么我们回想不起三岁前的经历?

基因疗法

2024-07-09

·生物探索

引言

胚胎发育过程中,具有全能性的受精卵迅速分裂和分化为众多细胞谱系并形成各个组织和器官,伴随着细胞内染色质结构的生物化学和结构以及基因表达的高度动态变化【1-2】。解析这一过程中不同细胞类型的发育路径以及决定不同细胞命运的分子调控机制,一直以来是发育生物学中非常重要的研究内容。单细胞表观基因组学和转录组学测序技术通过在单细胞分辨率下全面地描绘胚胎发育过程中细胞谱系的多样性以及基因表达的动态调控【3-5】,极大地改变了人们研究胚胎发育的范式。

斑马鱼(Danio rerio)与人类在基因上有着高度同源性,是一种优良的研究胚胎发育的模式脊椎动物【6】。在过去十年中,许多研究团队绘制了大量的斑马鱼胚胎发育各个阶段的表观基因组和转录组图谱。DANIO-CODE等项目基于这些图谱全面地注释在斑马鱼胚胎发育过程中发挥功能的顺式调控元件(CREs, cis-regulatory elements)【7-12】。近几年,已有多个课题组绘制了斑马鱼早期胚胎发育过程中的单细胞转录组学图谱,并揭示了斑马鱼发育过程中极为复杂的细胞分化谱系【3-5, 12】。scATAC-seq是一种用于分析全基因组染色质可及性区域和研究细胞类型特异性转录调控的工具,可以提供与转录组互补的表观调控信息,有助于我们更为深刻地理解胚胎发育过程中决定不同细胞谱系命运决定的分子调控机制。然而目前在斑马鱼胚胎发生过程中,决定细胞命运和功能的染色质可及性动态变化特征的研究尚不完善。通过在单细胞水平上系统地构建,斑马鱼胚胎发育过程中各个发育阶段的单细胞染色质可及性图谱,可以更好地让我们了解斑马鱼胚胎发育过程中细胞命运决定背后复杂的调控机制。

2024年7月8日,清华大学医学院蓝勋副教授团队与清华大学生命学院孟安明教授团队合作,在Nature Cell Biology上在线发表了题为Mapping the chromatin accessibility landscape of zebrafish embryogenesis at single-cell resolution by SPATAC-seq的文章。此研究开发了一种基于组合索引原理的,低成本、测序文库兼容性高的超高通量单细胞染色质可及性测序技术,SPATAC-seq,并用此技术对斑马鱼胚胎4 hpf至72 hpf内20个连续发育时期的80多万个单细胞进行测序,绘制了斑马鱼胚胎发育染色质可及性图谱ZEPA(Zebrafish Embryogenesis single-cell oPen chromatin Atlas),系统性地重构出发育过程中604种细胞状态的发育路径(developmental trajectory),并识别出不同细胞状态下基因组中总计约96万个CREs。

SPATAC-seq是一种基于单细胞组合索引(Single-cell combinatorial indexing)原理设计开发的单细胞染色质可及性技术(图1)。首先,固定的细胞核在48个不同的PCR孔中通过48种不同的Tn5转座酶进行转座反应,第一轮引入共48种标签;然后收集所有孔中的细胞核并依次随机分配到第二个和第三个48孔板中,通过T4连接酶将第二轮和第三轮48种标签依次连接至转座子i5和i7端的两个磷酸化位点;最后,再次收集所有细胞核并重新分配到96孔板进行PCR反应,引入测序接头、P5/P7以及第四轮标签。理论上,单次SPATAC-seq实验可以处理百万级别的细胞核,并且可以通过增加每一轮标签的数量来进一步提高细胞通量。SPATAC-seq产生的单细胞数据与Bulk ATAC-seq和DNase-seq的数据以及之前发表的单细胞测序数据集都具有很强的正相关性,说明由SPATAC-seq产生的单细胞数据是真实可靠的。

图1 SPATAC-seq实验原理流程及其在K562细胞中的数据质量(Credit: Nature Cell Biology)

为了全面地解析斑马鱼胚胎发育过程中基因组的可及性区域及其动态变化特征,研究者使用SPATAC-seq对4 hpf至72 hpf的20个发育时间点的斑马鱼胚胎进行单细胞染色质可及性测序,覆盖了斑马鱼胚胎发育的囊胚后期、原肠期、体节期、咽囊期和孵化期,一共获得约81万个高质量的单细胞染色质可及性数据(图2)。基于标签转移(Label transfer)等方法,研究者识别出604种细胞状态,并通过k-NN的方法首次在染色质可及性层面上系统性地重构出604种细胞状态的发育路径,相比于之前基于单细胞转录组数据构建的发育路径更为全面【14】,例如研究鉴定出慢肌细胞可能起源于中胚层近轴细胞。

图2 斑马鱼4 hpf至72 hpf的单细胞染色质可及性图谱及retina细胞的分化轨迹

(Credit: Nature Cell Biology)

随后,研究者利用MACS2对从上述20个发育时间点的604种细胞状态进行信号峰的富集分析,绘制出斑马鱼胚胎发育过程中约96万个CREs的综合图谱(覆盖了斑马鱼参考基因组35.7%的区域),同时通过保守性等分析方法表征了这些CREs的真实性和潜在的生物学功能。接下来研究人员利用斑马鱼增强子(enhancer)报告基因实验验证了约65%的细胞类型特异性CREs可以驱动EGFP在斑马鱼体内特定组织或器官中表达,该结果表明部分ZEPA cCREs具有类似于增强子调控对应区域上下游靶基因转录的功能。进一步应用k均值聚类算法,研究者识别出10万多个在胚胎水平上与发育相关的呈现高度动态变化的CREs。为了解析细胞类型特异性的转录调控机制,研究者还利用chromVAR推断并分析了各细胞类型中转录因子的活性,从而识别出如神经嵴细胞中sox10和内皮细胞中etv2等关键调控因子。

最后,研究者以色素细胞和脊索细胞为例,探索了驱动色素前体细胞向黑色素细胞、黄色素细胞和虹色素胞分化,以及脊索细胞向col2a1a阳性及ngs阳性脊索细胞分化的细胞亚型特异性的基因调控程序。

以上这些研究结果,不仅展示了SPATAC-seq技术在单细胞染色质可及性分析中的强大应用潜力,还为研究斑马鱼胚胎发育过程中基因调控网络提供了宝贵的基因组资源。这些发现将有助于未来深入探索不同生物的发育机制和细胞命运决定过程中关键调控因子的作用。

参考文献

1 Levine, M. & Davidson, E. H. Gene regulatory networks for development. Proceedings of the National Academy of Sciences 102, 4936-4942, doi:doi:10.1073/pnas.0408031102 (2005).

2 Moris, N., Pina, C. & Arias, A. M. Transition states and cell fate decisions in epigenetic landscapes. Nature Reviews Genetics 17, 693-703, doi:10.1038/nrg.2016.98 (2016).

3 Wagner, D. E. et al. Single-cell mapping of gene expression landscapes and lineage in the zebrafish embryo. Science 360, 981-987, doi:10.1126/science.aar4362 (2018).

4 Farrell, J. A. et al. Single-cell reconstruction of developmental trajectories during zebrafish embryogenesis. Science 360, doi:10.1126/science.aar3131 (2018).

5 Farnsworth, D. R., Saunders, L. M. & Miller, A. C. A single-cell transcriptome atlas for zebrafish development. Developmental Biology 459, 100-108, doi:https://doi.org/10.1016/j.ydbio.2019.11.008 (2020).

6 Haffter, P. et al. The identification of genes with unique and essential functions in the development of the zebrafish, Danio rerio. Development 123, 1-36, doi:10.1242/dev.123.1.1 (1996).

7 Baranasic, D. et al. Multiomic atlas with functional stratification and developmental dynamics of zebrafish cis-regulatory elements. Nature Genetics 54, 1037-1050, doi:10.1038/s41588-022-01089-w (2022).

8 Yang, H. et al. A map of cis-regulatory elements and 3D genome structures in zebrafish. Nature 588, 337-343, doi:10.1038/s41586-020-2962-9 (2020).

9 Bogdanović, O. et al. Active DNA demethylation at enhancers during the vertebrate phylotypic period. Nat Genet 48, 417-426, doi:10.1038/ng.3522 (2016).

10 Sur, A. et al. Single-cell analysis of shared signatures and transcriptional diversity during zebrafish development. Dev Cell, doi:10.1016/j.devcel.2023.11.001 (2023).

11 Dorrity, M. W. et al. Proteostasis governs differential temperature sensitivity across embryonic cell types. Cell 186, 5015-5027.e5012, doi:10.1016/j.cell.2023.10.013 (2023).

12 Saunders, L. M. et al. Embryo-scale reverse genetics at single-cell resolution. Nature 623, 782-791, doi:10.1038/s41586-023-06720-2 (2023).

13 Jiang, M. et al. Characterization of the Zebrafish Cell Landscape at Single-Cell Resolution. Front Cell Dev Biol 9, 743421, doi:10.3389/fcell.2021.743421 (2021).

14 Qiu, C. et al. Systematic reconstruction of cellular trajectories across mouse embryogenesis. Nature Genetics 54, 328-341, doi:10.1038/s41588-022-01018-x (2022).

https://www.nature.com/articles/s41556-024-01449-0

责编|探索君

排版|探索君

文章来源|“BioArt”

End

往期精选

围观

一文读透细胞死亡(Cell Death) | 24年Cell重磅综述(长文收藏版)

热文

Cell | 是什么决定了细胞的大小?

热文

Nature | 2024年值得关注的七项技术

热文

Nature | 自身免疫性疾病能被治愈吗?科学家们终于看到了希望

热文

CRISPR技术进化史 | 24年Cell综述

2024-04-10

深度聚焦类器官与3D培养论坛,OTC2024论坛合作详询:王晨 180 1628 8769作者:向阳飞脑科学是生命科学研究的前沿领域之一,对于理解人类大脑、干预脑疾病和开发人工智能等方面起着至关重要的作用。在过去,科学家们主要依靠模式动物和二维细胞培养等模型来研究大脑。近年来,脑类器官的出现为我们探索人脑的奥秘提供了全新机遇。脑类器官的技术建立得益于发育生物学理论的积累和干细胞技术的发展。早在20世纪初,研究人员就开始进行细胞解离与重聚的实验。他们发现,在适当的培养环境中,解离的海绵细胞可以重新聚集并分化为新的个体。随后,类似的实验从无脊椎动物扩展到了脊椎动物胚胎。这些实验为我们理解细胞行为,细胞间如何组织、分化等方面提供了重要的素材,也为模拟体外器官的发育研究提供了一些基础。在对胚胎发育的长期兴趣和探索的驱动下,干细胞技术在1950年代开始迅速发展。其中包括一些诺奖级的技术,比如基于核移植的体细胞重编程、胚胎干细胞的体外培养以及诱导多能干细胞的构建等。这些技术为研究人员提供了获得干细胞的新途径,使其可以通过干细胞的分化和重组来构建复杂的器官模型,如脑类器官。与神经诱导的“默认模型”一致,20多年前的研究发现,在无外源抑制因子的条件下,人类胚胎干细胞可以自发地分化为神经细胞[1]。即使在二维培养条件下,神经干细胞也会表现出组织的倾向,形成类似神经管组织的玫瑰花环状结构[1]。这些早期的干细胞神经分化研究极大地推动了人体外脑建模和使用细胞治疗方法治疗脑疾病等领域的探索。相关的神经分化技术也从最初的随机分化发展到现在的针对特定谱系的定向分化,例如多巴胺神经元和抑制性中间神经元等。从人脑体外建模的角度来看,二维分化与真实的大脑之间存在明显的差异。这些差异主要表现在:①二维分化体系难以重现多样化的细胞谱系类型,且无法进行长期培养。相比之下,在真实的大脑中,存在各种细胞类型的复杂组合,而且这些细胞需要在长时间的发育过程中逐渐形成。②二维分化虽然可以模拟一些简单的细胞自组织现象,比如神经干细胞在培养中形成玫瑰花环状结构,但无法重现复杂的脑组织的三维结构。因为真实的大脑是一个高度有序的器官,其细胞和组织的排列方式非常复杂。而二维分化往往只是在平面上生长。③上述的细胞构成和组织结构的差异,直接导致二维培养无法呈现复杂的脑组织功能。因此,新的人脑体外模型的发展十分必要。这样的模型应该能够更真实地模拟人脑,包括多样化的细胞谱系、复杂的三维结构以及丰富的脑组织功能。目前,已经建立的脑类器官技术主要分为两大类:基于非定向分化策略构建的脑类器官和基于定向诱导策略构建的脑区特异类器官。此外,还可以建立更为复杂的多脑区或多谱系的类器官组装体。脑类器官技术通过不同的构建策略和整合方法,为研究人类脑的发育、结构和功能提供了强有力的工具,也为神经科学研究和相关领域的发展带来了新的机遇。非定向分化的脑类器官在神经分化研究的发展历程中,无血清拟胚体分化方案的建立对三维类器官的构建非常重要。在2008年的一项研究中,科学家们发现,在三维拟胚体分化方案的基础上,将人类胚胎干细胞进行神经外胚层诱导,并使用胞外基质材料(如matrigel)处理,就能够通过细胞自组织的方式形成类似胚胎大脑的结构[2]。这些结构包括由神经干细胞构成的脑室样区域,以及由不同类型的分化神经元构成的皮质板样区域。尽管这项工作并没有被称为“类器官”,但它为后来的脑类器官研究奠定了重要基础。2011年,科学家们首次成功建立了完全三维培养的视杯类器官模型,随后其他神经类器官技术也得到了快速发展。 这些研究的进展对于理解和模拟人类大脑非常重要。科学家们希望通过改进技术和方法,将人脑的复杂性和功能更加真实地模拟出来。非定向分化脑类器官(cerebral organoid)[3]2013年,科学家们首次报道了非定向分化脑类器官(cerebral organoids)[3],该模型可能是大家最熟悉的脑类器官类型。构建非定向分化脑类器官的方法主要基于早期胚胎发育中神经外胚层分化的“默认模型”。简单来说,就是在无血清的三维培养条件下,多能干细胞自发分化为神经外胚层,并最终形成具有三维自组织结构的脑类器官。这种非定向分化脑类器官的建立方法为我们提供了一种模拟人类脑的新途径。脑区特异类器官非定向分化脑类器官是一种能够主要重现人脑皮层发育特征的模型。由于构建过程中没有特定的分化引导步骤,因此在这种类型的脑类器官中可能会随机出现与其他脑区相关的细胞谱系或组织结构。因此,非定向分化脑类器官更适合用于较宽泛地体外模拟人脑的研究。然而,人脑是非常复杂的器官,不同的脑区神经元组分有所不同,并且具有不同的功能。为了满足对特定脑结构进行模拟和研究的需求,科学家们采用了另一种叫作定向分化的技术,用来构建针对特定脑区的类器官。例如,第一个成功建立的脑区特异类器官是皮质类器官,它在非定向分化脑类器官建立的同一年份(即2013年)被报道[4]。此后,许多国际研究团队开始开展不同脑区的类器官构建。这些工作加速了脑区特异类器官技术的发展。在胚胎发育过程中,神经管会发育成为初级脑泡,每个脑泡对应不同的脑区域和结构,包含前脑、中脑和后脑。现在,科学家们已经成功建立了针对这些不同脑区的类器官模型,这为我们更精确地模拟特定的人脑区域提供了新的方法。其中,最早成功建立的皮质类器官依然是大家最关注的模型之一。除了皮质类器官,科学家们在过去几年里相继建立了其他脑区特异类器官模型,包括腹侧端脑类器官、脉络丛类器官、纹状体类器官、丘脑类器官、下丘脑类器官、中脑类器官、小脑类器官等。这些类器官基本上涵盖了从前脑到后脑神经管的主要脑区域,其构建基本上使用了无血清拟胚体悬浮培养的方法。其中关键的不同之处在于,如何在神经诱导或模式发生阶段重现特定脑区的发育调控。定向分化的脑皮质类器官神经管的前-后轴和背-腹轴发育受到一系列形态发生因子的调控,最终决定了不同脑区的分化命运。因此,在体外构建特定脑区的模型时,研究人员的关键目标就是模拟神经管特定区域形态发生因子的作用。例如,在皮质分化过程中,需要考虑抑制神经管尾部富集的WNT信号。而在构建偏尾部神经管分化时(如丘脑),则需要去除WNT抑制,并辅以可诱导尾部化的信号(如胰岛素)。又如,负责分泌脑脊液的脉络丛组织发育自端脑最背侧区域,而端脑背侧会富集WNT和BMP信号。因此,在构建脉络丛类器官时,会采取同时激活WNT和BMP信号通路的策略来促进背侧模式发生。通过探索这些关键调控因子,科学家们能够更好地模拟特定脑区的发育过程,从而为我们提供了更准确的类器官模型。复杂脑类器官非定向分化和定向分化构建脑类器官这两类技术在2013年之后都得到了快速发展。而在此基础上,更加复杂的脑类器官技术也不断涌现出来。例如,2017年成功构建了多脑区脑类器官组装体,为研究不同脑区之间的相互作用提供了新的模型,其相关技术在近几年也得到了进一步的发展。目前,复杂脑类器官模型主要可分为两类:多脑区类器官和多谱系类器官。多脑区类器官是指分别构建多种脑区特异的类器官,通过将它们融合培养以模拟跨区域的相互连接。这种模型使得研究人员能够便利地探索不同脑区之间的联系。 多谱系类器官是指在同一个脑类器官中引入多个不同的细胞谱系。这种模型可以更好地研究不同细胞谱系之间的相互调控。通过构建这些复杂的脑类器官模型,科学家们希望能够更全面地了解人脑的发育和功能。需要指出的是,目前对于脑的复杂性了解仍然有限,因此构建出可完全复制人脑的模型仍然是一个巨大的挑战。多脑区类器官非定向分化脑类器官可能包含多种脑区的特征,但是这些特征的出现是随机且不可控的。脑区特异类器官能够更精确地模拟特定的脑结构,但是同时也忽略了其在发育和功能执行过程中与其他脑区的互动。因此,在使用脑类器官时,需要根据具体需求选择合适的模型。此外,开发新的脑类器官模型来模拟人脑中复杂的区域互动也是一个重要的技术难题。关于这一点,研究人员最初重点关注了脑发育过程中的一个关键事件,即细胞迁移。通过在脑类器官中模拟细胞迁移,科学家们希望能够更好地理解人脑的发育过程。在大脑皮层的发育过程中,细胞迁移以多种形式发生。例如,皮层新生神经元通过放射状胶质细胞纤维迁移到皮质板上,中间神经元从腹侧迁移到大脑皮层,新生神经元从脑室下区迁移到嗅球等。其中,一些迁移现象,例如皮层新生神经元沿放射状胶质细胞纤维迁移,可以通过构建独立的非定向分化脑类器官或皮质类器官来再现,但更复杂的跨区域细胞迁移难以模拟。为了解决这个问题,研究人员在2017年建立了脑类器官组装体模型。例如,针对中间神经元切向迁移到皮层的过程,他们将分别构建的皮质类器官和腹侧脑类器官进行组装,即将它们融合在一起,以模拟两个脑区之间的功能连接[5-7]。当腹侧脑类器官和皮质类器官融合培养后,可以观察到腹侧来源的中间神经元定向迁移到皮层并建立神经突触连接。这为研究人类中间神经元迁移的调控或相关疾病模拟提供了方便的三维模型。这个模型的建立也为三维模拟更多复杂的脑发育过程和脑功能提供了新思路。随后,科学家们成功建立了多脑区类器官组装体,用于体外模拟跨脑区的轴突投射。相关的技术也从早期模拟神经系统内部的连接逐步发展到模拟神经系统与外周器官组织的连接调控。例如,我们知道皮层的发育和功能与丘脑密切相关,它们之间存在双向的轴突投射。为了在体外重现这个特征,可以分别构建皮层和丘脑的脑区特异类器官,然后将它们融合在一起进行培养。这样就可以在三维模型中模拟人丘脑与皮层组织之间的双向轴突投射连接和相应的功能[8]。这种策略也可以用于模拟其他连接模式,比如皮层到纹状体的轴突投射。进一步地,人类中枢神经系统对外周器官组织的调控也可以通过类器官组装体来模拟。例如,早些时候的研究证实,非定向分化的脑类器官与鼠脊髓组织的共同培养可以实现脑神经元向脊髓组织建立轴突投射连接,并且可以调节与脊髓组织连接的椎旁肌肉。随后,研究人员建立了人皮层类器官、脊髓类器官和肌肉球体的三重组装体,从而实现了人类皮层神经元对运动的控制模拟。多脑区类器官 左侧:丘脑类器官;右侧:皮质类器官。多谱系脑类器官除了不同脑区之间的互作,大脑中还存在着多种细胞谱系之间的复杂互作。其中最经典的案例包括神经组织与血管组织之间的互作,以及免疫系统对神经系统的调控。然而,在以往的脑类器官模型中,不同谱系之间的互作很难被模拟,这是因为它们起源于不同的胚层。为了解决这个问题,近年来研究人员逐渐开发出不同的技术方案。比如,如何重构血管是其中一个关键挑战,这也是许多其他类型器官模型面临的问题之一。目前已经建立了几种技术方案来解决这个问题:首先,可以通过将由干细胞分化而来的血管内皮细胞或人脐静脉内皮细胞与脑类器官一起培养,实现它们的共生[9]。类似的方案也可以用于引入其他与脑血管相关的细胞,如周细胞。其次,通过利用转录因子(如ETV2)来调控细胞的命运,可以实现脑类器官中血管内皮细胞的定向分化[10]。再次,可以分别构建血管类器官和脑类器官,然后将它们融合在一起培养,从而实现血管化组装[11]。上述这些方案可以在体外模拟神经组织与血管组织之间的互作,为多细胞谱系的发育和功能提供了基础。当然,目前建立的脑类器官血管化与体内的功能性血管网络仍存在较大差距,因此还需要进一步改进。为了实现血管化和多细胞谱系之间的互作,另一种策略是将脑类器官移植到小鼠的大脑内。该方案可以实现小鼠的血管网络向人类脑类器官组织生长,而且这些血管可以实现正常的血液循环功能。此外,体内移植还可以有效地将小鼠的胶质细胞整合到脑类器官中,从而将缺失的免疫组分引入脑类器官的发育过程中。当然,在研究免疫系统与脑类器官互作方面,研究人员也在探索从体外培养的角度进行研究。其中,一种方法是利用大脑中广泛分布的先天免疫细胞,也就是小胶质细胞,建立小胶质细胞或原始巨噬细胞与脑类器官共同培养的模型,从而在体外重现人类小胶质细胞与神经组织的互作情况。通过以上的体内和体外实验,研究人员可以更好地理解脑组织中多细胞谱系互作的机制。结 语发育生物学和神经生物学等基础理论的不断积累,加上干细胞技术的建立和迅速发展,为脑类器官技术的诞生和发展奠定了基础。脑类器官就好像是人脑在体外的“阿凡达”世界,是我们窥探人脑奥秘的窗口。在过去的10年里,脑类器官已经被广泛用于探索发育调控、疾病机制、药物发现、人类进化等前沿科学问题。当然,作为一种新兴且处于快速发展阶段的模型技术,脑类器官仍面临一些技术挑战需要克服。但随着技术的不断完善,相信脑类器官将为我们提供不可或缺的视角和创新平台,进而更好地认识人类大脑,理解人类自身,乃至攻克脑疾病等重要问题。向阳飞:研究员,上海科技大学生命科学与技术学院,上海201210。xiangyf@shanghaitech.edu.cnXiang Yangfei: Professor, School of Life Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai, 201210.[1]Zhang S C, Wernig M, Duncan I D, et al. In vitro differentiation of transplantable neural precursors from human embryonic stem cells. Nat Biotechnol, 2001, 19(12): 1129-1133.[2]Eiraku M, Watanabe K, Matsuo-Takasaki M, et al. Self-organized formation of polarized cortical tissues from ESCs and its active manipulation by extrinsic signals. Cell Stem Cell, 2008, 3(5): 519-532.[3]Lancaster M A, Renner M, Martin C A, et al. Cerebral organoids model human brain development and microcephaly. Nature, 2013, 501(7467): 373-379.[4]Kadoshima T, Sakaguchi H, Nakano T, et al. Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell-derived neocortex. Proc Natl Acad Sci U S A, 2013, 110(50): 20284-20289.[5]Xiang Y, Tanaka Y, Patterson B, et al. Fusion of regionally specified hPSC-derived organoids models human brain development and interneuron migration. Cell Stem Cell, 2017, 21(3): 383-398.[6]Birey F, Andersen J, Makinson C D, et al. Assembly of functionally integrated human forebrain spheroids. Nature, 2017, 545(7652): 54-59.[7]Bagley J A, Reumann D, Bian S, et al. Fused cerebral organoids model interactions between brain regions. Nature Methods, 2017, 14(7): 743.[8]Xiang Y F, Tanaka Y, Cakir B, et al. hESC-derived thalamic organoids form reciprocal projections when fused with cortical organoids. Cell Stem Cell, 2019, 24(3): 487.[9]Shi Y, Sun L, Wang M, et al. Vascularized human cortical organoids (vOrganoids) model cortical development in vivo. PLoS Biol, 2020, 18(5): e3000705.[10]Cakir B, Xiang Y, Tanaka Y, et al. Engineering of human brain organoids with a functional vascular-like system. Nat Methods, 2019, 16(11): 1169-1175.[11]Sun X Y, Ju X C, Li Y, et al. Generation of vascularized brain organoids to study neurovascular interactions. Elife, 2022, 11.关键词:脑类器官 干细胞 脑科学 脑模型■ 本文刊载于2024年第76卷第2期《科学》杂志(P4-P7)《科学》杂志于1915年1月在上海问世, 早年由任鸿隽,杨杏佛,胡明复,赵元任等学者编辑写作,END深度聚焦类器官与3D培养论坛,OTC2024论坛合作详询:王晨 180 1628 8769戳“阅读原文”立即领取限量免费参会名额!

细胞疗法

分析

对领域进行一次全面的分析。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

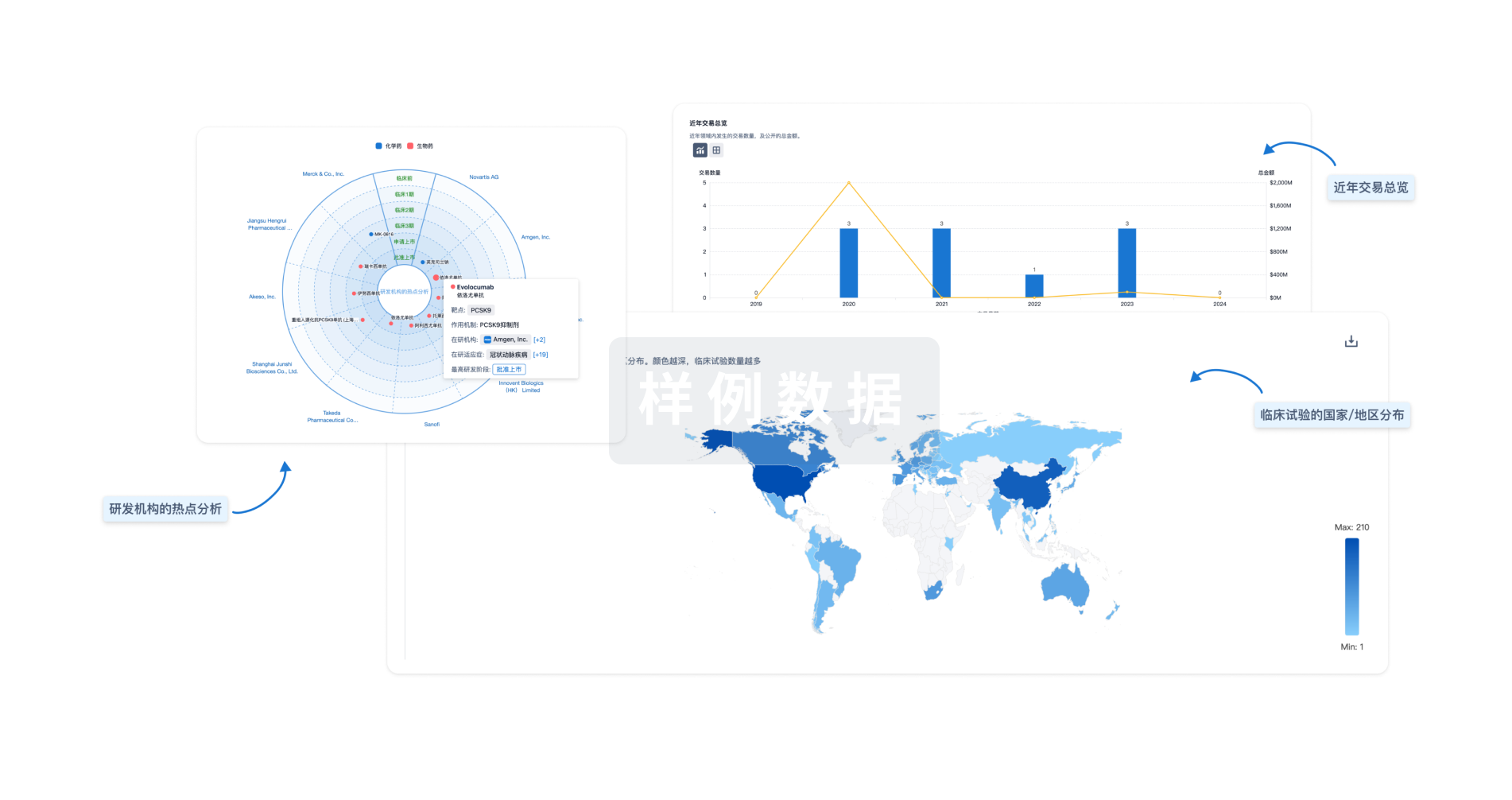

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用