预约演示

更新于:2024-09-19

FOLR1 x Tubulin x PSMA

更新于:2024-09-19

关联

100 项与 FOLR1 x Tubulin x PSMA 相关的临床结果

登录后查看更多信息

100 项与 FOLR1 x Tubulin x PSMA 相关的转化医学

登录后查看更多信息

0 项与 FOLR1 x Tubulin x PSMA 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

3

项与 FOLR1 x Tubulin x PSMA 相关的新闻(医药)2023-01-03

前言双抗ADC是一个更崭新的概念。相较于单抗,一方面,双抗可更加特异性地靶向肿瘤细胞,克服耐药性,并减少副作用。另一方面,通过交联作用促进两个靶点的协同内吞,可以提高毒素进入肿瘤细胞效率,进一步通过减少受体蛋白在细胞膜上的表达量来抑制肿瘤细胞生长信号,达到更好的治疗效果。图注:双抗ADC的作用机制但因该方向的研究尚处发展阶段,故临床的在研产品不多。原因有三:☉ 能够用于双抗构建的抗体骨架分子较少,且靶点非常集中,仅在HER2、HER3、EGFR、MUC1等几个靶点上有较好的可选抗体分子。☉ 目前的双抗大都是通过活性筛选获得的,而其内吞功能不一定满足ADC研发的需求。☉ 从生产工艺来看,双抗生产自身存在效率低下的问题,在此基础上进行偶联反应,进一步增加了生产工艺的难度和挑战。临床阶段的双抗ADC汇总(共8款)目前没有上市的双抗ADC,整体来看,进度最快的也在二期临床试验。图注:临床阶段的双抗ADC(共8款)1 Zymeworks:ZW-49 公认的双抗ADC领头羊Zymeworks 公司有一款双抗Zanidatamab(ZW25)已经进入三期临床,表现优异,公司在ZW25的基础上布局了双抗ADC-Zanidatamab Zovodotin(ZW49)。ZW-49的母体单抗是两款已上市的抗体,分别为trastuzumab(曲妥珠)和pertuzumab(帕妥珠),两个母单抗分别识别HER2受体的两个非重叠表位--ECD4和ECD2,通过二硫键偶联一种新颖的微管抑制剂。图注:ZW49的结构设计在临床前PDX模型中,ZW49表现出对HER2低表达和高表达均表现出有效的杀伤效果,在非人灵长类的动物中的耐受剂量为18mg/kg。在小鼠肿瘤模型中,ZW49表现出比T-DM1和DS-8201更强的抗肿瘤活性,更长的生存期。图注:ZW49在非人灵长类的动物中的耐受剂量为18mg/kg图注:在小鼠肿瘤模型中,ZW49表现出比T-DM1和DS-8201更强的抗肿瘤活性图注:在小鼠肿瘤模型中,ZW49比 T-DM1和DS-8201具有更长的半衰期2018年,百济神州与Zymeworks就ZW49及ZW25的临床开发和商业化达成了战略合作。目前正在评估ZW49在HER2实体癌患者中的安全性和有效性(NCT03821233)。但略有失望的是,2021年1月,Zymeworks公布了ZW49的I期临床的部分数据。结果显示,ZW-49在所有治疗方案和剂量水平上均显示出一定的抗肿瘤活性。客观缓解率ORR为31%,临床获益率为38%。但与临床前实验相比,临床数据不达预期,导致股价发生暴跌。这无疑给双抗ADC药物在研企业带来压力。幸运的是,该Ⅰ期临床数据中安全性很好,所以目前Zymeworks正在积极对ZW49进行改进,希望再次上临床。图注:ZW49临床获益率效果不佳图注:ZW49安全性好,三级及三级以上不良事件10%~20%左右2 阿斯利康:MEDI4276 I期临床因毒性终止开发MEDI4276为双表位四价HER2 ADC药物(母单抗与ZW49相同)。DAR为4,linker为MC-VC,毒素为微管抑制剂。图注:MEDI4276的结构设计在Ⅰ期临床中,MEDI4276确实改善了对曲妥珠单抗、帕妥珠单抗和TDM1治疗耐受的患者,展现了一定疗效。但毒性问题造成整个项目的夭折。乳腺癌患者中:0.05-0.4mg/kg队列:PFS为1.3至2.0个月; OS为19.1个月(效果差) 0.5至0.75mg / kg队列:PFS范围为4.6至15.4个月, OS数据不成熟;22例患者中有4例报告死亡(毒性大)胃癌患者中:中位PFS范围为1.3至6.0个月,没有明确的剂量反应关系。中位OS为6.5个月(效果差)图注:MEDI4276在乳腺癌和胃癌患者中的临床数据在整个ADC领域,毒性问题主要的引发点,多数来源于linker/payload,而MEDI4276却出现了一定程度的靶向毒性,引起DLT(剂量限制性毒性)。所以,双表位ADC在解决抗原低表达药物无响应问题的同时,其毒性问题,是非常值得思考的。ZW49做了一定的改进,目前,只展现了初步的临床疗效,并不惊艳,但尚未出现MEDI4276相关的严重的毒性问题,仍可以继续改进,其后续结果仍值得期待。3 康宁杰瑞:JSKN003 临床前疗效和ENHERTU(DS-8201a )相当,临床结果未公布JSKN003是由康宁杰瑞开发的双抗ADC(母单抗与ZW49相同),也是基于该公司的双抗-KN026延伸的分支, JSKN003正在澳大利亚进行首次Ⅰ期试验,以评估在晚期或转移性实体恶性肿瘤患者中的安全性及耐受性。2022年8月16日,JSKN003治疗晚期实体瘤的Ⅰ期临床研究申请已获得中国国家药品监督管理局批准。图注:JSKN003的结构设计与作用机制该双抗ADC是在KN026基础上的改造和设计,其和ZW-49类似,都是靶向HER2的两个不同表位(ECD4/trastuzumab和ECD2/pertuzumab)。JSKN003利用特有的糖定点偶联平台自主研发:将抗体分子KN026重链糖基经过点击化学反应获得,DAR值约为4,无论在HER2低表达的BxPC-3动物模型中还是在HER2高表达的N87 CDX模型中,其疗效和第一三共的ENHERTU(DS-8201a )相当。另外,在稳定性方面,JSKN003在血清中展现了良好的稳定性,因此理论上可能会有更好的安全性。除了开发双抗ADC药物外,康宁杰瑞目前也在布局双抗偶联调节剂相关药物。图注:JSKN003在临床前显示出很好的抑瘤效果4 Sutro+默克:M1231 “非天然氨基酸、体外蛋白合成系统” 助力M1231光明前景M1231是靶向MUCI/EGFR的双抗ADC。2021年该药已经进入临床。靶向MUCI的抗体部分为scFv,而靶向EGFR的抗体部分为Fab形式,DAR值约为4,通过可裂解的Val-Cit连接子链接微管抑制剂。默克选择MUCI/EGFR作为靶标,是因为MUCI/EGFR共表达在多种肿瘤细胞中,非小细胞肺癌(NSCLC)、食管鳞状细胞癌(ESCC)、头颈部鳞状细胞癌、三阴性乳腺癌和卵巢癌等多种癌症适应症,在正常组织中非常低,因此理论上可以降低On-target毒性,提高用药窗口。在临床前的PDX动物模型中,8mg/kg单剂量治疗小鼠可以在一定程度上抑制肿瘤的生长甚至清除肿瘤。图注:MUCI/EGFR共表达在多种肿瘤细胞中图注:8mg/kg单剂量治疗小鼠疗效目前M1231的临床数据未公布,但是我们可以解读一下其表达生产系统,该抗体的表达采用Sutro的无细胞体系XpressCF,并且在生产过程中定点插入非天然氨基酸,利于后续双特异抗体的定点偶联。图注:利用体外蛋白合成系统将非天然氨基酸引入蛋白的专利(CN102348807)5 Regenron:REGN5093-M114 靶向MET两个不同表位REGN5093- M114是是由Regenron开发的靶向MET两个不同表位的双抗ADC,非对称型双特异抗体,抗体与毒素M24(美登素衍生物)连接,DAR值为3.2左右。图注:REGN5093-

M114结构设计REGN5093-M114已于2021年7月在美国启动I/II期临床试验(NCT04982224),预计完成日期为2026年12月。目前再生元也将裸双抗REGN5093和双抗ADCREGN5093- M114 两种药物都推向了临床,均处于临床Ⅰ期。与其它抗体不同,REGN5093- M114裸抗本身同样具有一定的抑制肿瘤的效果,与临床上已有的MET ADC药物相比,双特异性ADC REGN5093-M114不仅可以抑制肿瘤生长,甚至可以在相同剂量下去除肿瘤细胞,因此其疗效远优于临床上的ADC。作用机制:• 可以同时结合两个MET的不同的表位,并可以有效的阻断HGF与MET的结合(细胞生长因子HGF是唯一已知的c-Met配体),从而可以防止相关通路的激活; • 抗体和MET形成的2+2型复合物可以被内化,进入肿瘤细胞并在溶酶体中被降解,从而可以减少MET通过再循环表达在细胞表面。 • REGN5093- M114中可以被酶切的linker在溶酶体中被酶切后释放M24毒素并通过作用于微管蛋白来抑制肿瘤生长。6 百利药业:BL-B01D1 公认的国内首款双抗ADCBL-B01D1是由百利药业开发的靶向EGFR/HER3的双抗ADC,2022年10月19日,百利药业双抗ADC BL-B01D1的临床试验申请获得NMPA的默示许可,用于治疗晚期或转移性上皮肿瘤,国内首款双抗ADC。将喜树碱衍生物ED04(DNA)与抗体的半胱氨酸位点连接,DAR值约为7.5从其发表的专利来看,EGFR/HER3双抗的结构可能如下图所示,为完整抗体上融合scFv的2+2对称型结构(以企业披露为准)。关于BL-B01D1的其他信息官方均未披露。图注:BL-B01D1的结构设计7/8 同宜医药:CBP-1008/CBP-1018 双配体偶联药物(Bi-XDC)同宜医药进展最快的双抗ADC管线是CBP-1008,靶向叶酸α受体(FRα)和钙离子通道蛋白TRPV6,其中FRα在卵巢癌、乳腺癌、肺癌等瘤种高表达,TRPV6则在乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等瘤种高表达。CBP-1008目前正在进行中美临床I/II期试验、中国关键注册II期临床试验。CBP-1018的两个配体分别靶向前列腺特异性膜抗原(PSMA)和叶酸受体α(FRα),分别在前列腺癌、卵巢癌等多种实体瘤中高表达。图注:CBP-1008 /

CBP-1018的研究进度同宜医药的特色平台Bi-XDC是将抗体换成了一对分子量小得多的配体组合,降低了对单个靶点的成药要求,使得Bi-XDC药物可选择的靶点也更多。此外,Bi-XDC分子量更小(仅为ADC药物的1/50),因而进入细胞更快,半衰期更短,药效和安全性也更好。作为一类新型的偶联药物,Bi-XDC在药代动力学上更像小分子,同时又达到了生物大分子精准靶向递送的目的,因此有望攻克ADC解决不了的问题。图注:三功能连接子国内情况分析2018.05.30 同宜医药CBP-1008 临床2020.09.03 同宜医药 CBP-1018临床2022.08.16 康宁杰瑞JSKN003 临床2022.10.19 百利 BL-B01D1临床2018.11.27 百济神州 ZW25和ZW49临床开发和商业化合作图注:百济神州公告总结目前双抗ADC临床阶段一共8款,进展最快的为同宜医药的CBP-1008,为临床二期,但不太出名。最被看好的为ZymeWorks的ZW-49,但Ⅰ期临床表现平平,正在优化中。同时,双抗ADC的毒性问题需要重视,阿斯利康MEDI4276 Ⅰ期临床即出局,此外,我们需要注意到,双抗也存在作用机制,并不完全盲目地看疗效,深究原理能更加把控好安全性和效果,如靶向MET表位存在阻断HGF×MET的信号通路机制。参考资料:[1]各大公司官网与公告[2]国家药品监督管理局药品审评中心[3]临床数据中心:https://clinicaltrials.gov/识别微信二维码,添加生物制品圈小编,符合条件者即可加入生物制品微信群!请注明:姓名+研究方向!版权声明本公众号所有转载文章系出于传递更多信息之目的,且明确注明来源和作者,不希望被转载的媒体或个人可与我们联系(cbplib@163.com),我们将立即进行删除处理。所有文章仅代表作者观点,不代表本站立场。

抗体药物偶联物临床1期临床3期临床2期临床结果

2022-10-31

“魔法子弹”ADC药物的成分包括肿瘤抗原特异性单抗、稳定的化学连接头(linker)以及有效的细胞毒性分子(也称载荷)。在制备和生产过程中,需要经历多个合成步骤,溶于多种溶剂,小分子毒素需要在这些过程中保持化学结构和性质稳定。图:ADC 药物作用机制ADC药物的原理虽然简单,但实际的研发及工业化生产过程中需要考虑的因素众多。一款理想的ADC药物的设计需要考虑靶点、抗体、linker、payload、偶联技术及它们之间的合理组合,ADC设计时,诸多因素需要考虑,复杂ADC药物的成功通常取决于五大要素的设计。靶向抗原靶点的选择是ADC设计的起点,也是ADC适应症选择的决定性因素之一,靶抗原应具有肿瘤细胞高水平表达,正常组织中不表达或低表达的特征。理论上ADC药物可在肿瘤细胞外释放毒素,不经过细胞内在化,通过“旁观者效应”对肿瘤细胞造成杀伤。但实际上目前大部分ADC药物疗效的实现均是以内在化后的药物释放为基础。ADC药物中的抗体和肿瘤细胞表面抗原结合后,ADC-抗原复合物需能有效诱导内在化过程,进入肿瘤细胞内,并通过适当的细胞内转运和降解过程,实现小分子药物的有效释放。ADC理想的抗原的脱落(Shedding)情况还应该尽可能地少,以防止游离的抗原在循环中与抗体结合。靶向抗原的选择是ADC药物设计的关键一环,需满足:1、特异性,肿瘤细胞高表达、正常细胞低表达或不表达;2、靶向抗原需为肿瘤细胞表面抗原;3、高效诱导内在化过程(internalization)等。近些年,ADC药物研发的热点已经从血液瘤转移到实体瘤,多个靶点在多种肿瘤类型中都展现出了很好的治疗效果,有成为新一代广谱抗癌药的潜力,因此也成为了当前ADC药物研发的热门靶点。ADC药物靶点也从单纯的HER2过度竞争,转到多个新靶点不断涌现,如PSMA、ROR1、c-MET、FRα、Nectin-4、LIV-1等。抗体抗体最关键的是能够与肿瘤细胞表面的靶抗原特异性结合,并能够被高效内化进入细胞。可以直接在已经上市的单抗的基础上进行药物开发,如已经上市的罗氏T-DM1就是在其公司重磅药物赫赛汀(曲妥珠单抗)的基础上研制的;也可以自主开发特异性更好的单抗。IgG1在与靶细胞结合后能够诱导ADCC和CDC等多种免疫反应,继续对肿瘤细胞进行杀伤,所以研发人员偏爱选择IgG1亚型的抗体。ADC抗体部分的理想特性:1、对所选抗原具有高度特异性,若缺乏特异性可能会造成脱靶毒性或被过早清除。2、与靶向抗原的高亲和力,靶抗原具有足够的特异性以及结合亲和力,并可实现有效的内化(internalisation,ADC-靶抗原复合物需要通过受体介导的内吞作用被内化,从而使其在细胞内释放有效的细胞毒性载荷)3、具有最小化的免疫原性,从而保证ADC药物在血液中有较长循环时间以及顺利进入肿瘤细胞。4、具有较长的循环半衰期。连接子连接头(linker)负责连接细胞毒性载荷与单抗,并在体循环中维持ADC的稳定性。连接头(linker)的化学特性以及偶联位点在ADC的稳定性、药代动力学和药效学特性以及治疗窗口方面起着至关重要的作用。Linker在ADC体内循环过程中应足够稳定,同时在进入靶细胞后又能将小分子药物以高效活性的形式有效释放。一个理想的连接头(linker)既要具有足够的稳定性,以保证ADC分子不过早分裂,安全通过血液循环,到达目标位置;也要能够在内化过程中快速断裂,以释放毒性载荷。根据载荷的释放机制,目前可用的连接头(linker)被分为可切(cleavable)和不可切(noncleavable)两类。连接子需要考虑稳定性和释放效率的平衡。可裂解连接子释放效率更高,不可裂解连接子更具稳定性优势。前者依赖于生理环境释放载荷,如gemtuzumaboz ogamicin中依赖低pH值的酸不稳定连接头、brentuximab vedotin中依赖蛋白水解作用的蛋白酶可切连接头以及mirvetuximab soravtansine中依赖较高细胞内谷胱甘肽浓度的二硫化物连接头。不可切的连接头是与单抗中的氨基酸残基形成不可还原的键,因此在血液中更稳定;这类连接头(如硫醚连接头)依赖于单抗的溶酶体降解来释放有效载荷。具代表性的不可裂解连接子是N-琥珀酰亚胺基-4-(N-马来酰亚胺甲基)C6H12-1-羧酸盐(SMCC),Kadcyla就是使用的此类Linker。此类Linker的分解代谢物主要是Lys-SMC-DM1,通常不能发挥旁观者效应。随着相关技术的发展,目前的研究主要集中在可切割的Linker上,可裂解Linker主要包括酶依赖性和化学依赖性两大类。DS-8201就是采用的可裂解linker,分解代谢物可以穿过细胞膜发挥旁观者效应。连接头的偶联特性对控制ADC的治疗窗口至关重要。ADC的药物/抗体比(drug to antibody ratio, DAR)或粘附到单抗上的毒性药物的数量决定着ADC的效力和毒性。虽然高载药量可以增加ADC的效力,但也会增加脱靶效应。为了克服生产过程中产生各种不同DAR的ADC药物,一些研究采用了位点特异性偶联的创新方法,以减少可变性,改善偶联稳定性和药代动力学特性,最终生产出更相同的ADC产品。小分子毒素选择ADC有效毒性载荷的基本参数包括偶联性、溶解度和稳定性。被选择的毒性分子的结构应该能够保证其可与连接头(linker)偶联,此外,毒性分子的水溶性以及在血液中的长期稳定性非常重要,因为ADCs是在水溶液中制备并通过静脉注射的。小分子毒素是ADC药物发挥杀伤活性的主要成分。在选择小分子毒素时需综合考虑毒性、可修饰性等多个因素:1、与一般化药相比,具有更高毒性;2、可修饰性;3、适当的亲疏水平衡;4、高稳定性等。小分子毒素对于肿瘤细胞应具有高效的杀伤作用。大致分为靶向微管蛋白和靶向DNA两大类。一般要求毒素毒性足够强,IC50值在0.01-0.1nM,ADC药物使用的毒素需要有足够的水溶性及血清中的稳定性、有能够和linker偶联的基团、对溶酶体反应不敏感等特点,它们难以单独作为小分子药物使用,需要抗体内化后在细胞内发挥强大的杀伤能力。靶向DNA的毒性分子包括duocarmycins、calicheamicins、pyrrolobenzodiazepines(PBDs)和SN-38(irinotecan的活性代谢物)等。其中,calicheamicins的作用机制是诱导双键断裂,duocarmycins和PBDs的作用机制是导致DNA烷基化。微管蛋白抑制剂MMAE(auristatins monomethyl auristatin E)和MMAF(monomethyl auristatin F)的作用是抑制微管聚合,导致G2/M期细胞周期阻滞。偶联技术ADC药物发展至今共经历了三代技术变革,在payload、抗体修饰以及偶联技术方面均有所突破,而第三代ADC朝安全性、稳定性方向发展,最为突出的特点就是实现了定点偶联,产生均一的抗体偶联物。表:部分定点偶联技术偶联技术通过连接子将抗体和小分子毒素连接到一起,涉及化学反应、抗体修饰与改造等相关技术。ADC药物所采用的偶联技术与其最终的药物抗体比率(Drug to Antibody Ratio;DAR)密切相关,而DAR的数值及其分布会显著影响ADC药物性质。DAR过大可能导致ADC药物聚集,进而在循环系统中被清除;DAR过小,可能导致ADC药物无法达到最佳治疗效果。DAR在2~4之间是ADC药物的最优选。目前,常用的偶联技术可分为随机偶联和定点偶联两大类。DS-8201采用定点偶联技术,药物抗体比高达8,具有更好疗效。非定点偶联法是早期 ADC 研究中使用的方法,由于非定点偶联过程是随机进行的,偶联的payload个数和偶联位置都不能确定,最终产生的是不同DAR的ADC混合物,这些混合的异质性ADC动力学性质不一,稳定性差,易发生聚集,且细胞毒素易脱落而产生非治疗性毒副作用,治疗窗较窄。基于上述难题定点偶联技术应运而生,定点偶联能在抗体的特定位点连接payload,极大提高ADC 的均一性,降低了毒素脱落导致的非治疗性毒副作用,因而成为今后 ADC 药物重要的探索方向之一。表ADC设计原则ADC药物发展至今共经历了三代技术变革,在payload、抗体修饰以及偶联技术方面均有所突破,但仍有诸多难点需要攻克。技术平台是ADC企业的首要壁垒。毒素种类、偶联化学方法、连接子的稳定性均对药物最终的临床效果有重大影响。例如,毒性过低的毒素会限制药物的临床有效性;疏水性过强的毒素会导致ADC 分子发生聚集,提高成药难度;均一性、可控性较差的偶联反应会导致ADC 药物异质性过高,降低临床有效性;稳定性差的连接子会增大脱靶毒性,带来较大的安全性风险。在化疗、靶向和免疫时代之后,以细胞毒性药物和靶向单抗偶联成药的ADC型药物以卓越的成绩打开了肿瘤的第四阶梯药物治疗时代。ADC自概念提出至今已超过100年,但是上市品种仍然较少。目前各种新型偶联药物:RDC、SMDC、PDC、ISAC、FDC、ACC、VDC、AOC、ABC等。此外ADeC、Pro-DC等新技术形式仍在不断出

抗体药物偶联物抗体小分子药物免疫疗法

2022-06-24

·药时代

今晚8点!药时代直播间特别活动↑↑↑6月22日,第一三共宣布已向欧洲药品管理局 (EMA) 提交trastuzumab deruxtecan(Enhertu,T-Dxd)作为单一疗法用于治疗先前接受过全身治疗或在完成辅助化疗期间或六个月内出现疾病复发的不可切除或转移性HER2低表达(IHC1+或IHC2+/ISH-)乳腺癌患者的上市申请,该申请已得到EMA确认并由EMA人用药品委员会(CHMP) 开始科学审查程序。这项申请主要基于DESTINY-Breast04研究,该研究达到了主要和次要终点,所有亚组均能获益,包括HER2 IHC各水平组以及既往接受过CDK4/6组,没有发现新的安全性信号。除了HER2低表达乳腺癌,DS-8201还有多项适应症即将撞线:DS-8201在国内的研发进度:目前来看,在同适应症的有效性指标上与DS-8201竞争十分困难;在研发进度方面,DS-8201也已经在国内提交上市申请,不会留给国内ADC足够的时间窗口,后者将在上市之初就面临残酷竞争。然而,ADC市场幅员辽阔,其他ADC药企总能另辟蹊径,成功逆袭。多路突围以PD-1为镜,国产PD-1单抗研发潮起于微末,当时K药和O药已上市一年有余,国内无论是政策、经验还是人才储备等维度,都要落后很多。然而后来国产PD-1相继研发成功,几款药在中国的销售额甚至占据了绝对优势,这对当下国产ADC是有借鉴意义的。薄利多销除了安全性方面的硬伤(引发间质性肺炎,FDA黑框警告),DS-8201的价格也不够友好(约7.5万/月),这对国产ADC来说可能是最明显的一个突破口,各大药企对此也早已轻车熟路。目前,罗氏的T-DM1率先大降价,试图在DS-8201大面积登陆之前快速抢占市场。正面挑战以浙江医药ARX788为代表的国产HER2 ADC正在带来正面挑战DS-8201的可能性,从已披露的信息来看,国产ADC有望走出一条差异化发展之路。对于 HER2 阳性乳腺癌的后线治疗,ARX788 I 期剂量爬坡研究的结果患者的临床获益率不输于 DS-8201,但安全性却更好;针对 HER2 阳性实体瘤的泛癌种 I 期剂量递增试验中对于既往接受过 T-DM1 和 DS-8201 治疗失败的患者,ARX788 仍能带来临床缓解。另外,科伦药业的 A166 针对 HER2 阳性乳腺癌的后线治疗 I 期剂量扩展研究中表现出对患者的临床获益率不输于 DS-8201,而且整体不良反应可控。下面简单看一下ARX788。这款药于 2013 年 6 月从美国Ambrx

Biopharma 公司引进。抗体部分曲妥珠单抗的重链有对乙酰苯丙氨酸(pAF)121 和对乙酰苯丙氨酸(pAF)114 两个插入的非天然氨基酸,pAF 上的酮官能团与载药微管蛋白抑制剂 AS269 的羟胺基团特异性结合形成肟键,从而产生均质的 ADC 药物,pAF-肟键极其稳定,不可切割,体内代谢产物仅有 pAF-AS269,而无游离毒素 AS269,该代谢物可以被 HER2 阳性细胞高效内吞和释放,从而极大提高了有效性与安全性。Ambrx Biopharma 公司的非天然氨基酸定点偶联技术制备的 ADC 药物90%以上 DAR 为 2,其余则是 DAR 1,实现了 ADC 药物非常高的均一性水平。临床前研究显示:与传统半胱氨酸偶联产生的 DAR 为 4.5 的 ADC相比,DAR 为 2 的 ARX788 的抗肿瘤活性更高。作为HER2阳性晚期乳腺癌后线治疗:ARX788 在国内进行的针对 HER2 阳性晚期或转移性乳腺癌患者(先前接受的治疗线数中位数为 6)的临床 1 期剂量爬坡研究ACE-Breast-01 显示,截止到 2021 年 12 月 14 日,ARX788 在 1.5

mg/kg 组中已确认的客观缓解率(ORR)为 66%(19/29),疾病控制率(DCR)为100%,在 1.3 mg/kg组中已确认的客观缓解率(ORR)为 50%(8/16),疾病控制率(DCR)为88%。1.5 mg/kg Q3W 组有 3 名患者,1.3 mg/kg Q3W 组和 1.3mg/kg Q4W 组各有 1 名患者病变 100%减少,证明ARX788 具有快速、深入、持久的治疗肿瘤的潜力。目前针对该适应症正在国内开展 II/III 期临床研究。作为HER2阳性晚期胃癌二线疗法:ARX788 针对先前曲妥珠单抗的治疗失败的 HER2 阳性晚期胃癌(包括胃食管结合部腺癌)患者的 I 期剂量扩增试验(ACE-Gastric-01)研究显示,截至 2021 年 4 月 7 日 ARX788 在 1.5 mg/kg 组中已确认的客观缓解率(ORR)为 46%( 6/13),疾病控制率(DCR)为 46%,在 1.3

mg/kg 组中已确认的客观缓解率(ORR)为 43%( 3/7),疾病控制率(DCR)为57%。尚未观察到剂量限制性毒性(DLT),也未达到最大耐受剂量(MTD),目前针对该适应症正在国内开展 II/III 期临床研究。泛癌肿:在美国和澳大利亚进行的一项 ARX788 针对 HER2 阳性实体瘤(包括乳腺癌、GE/GEJ、NSCLC、卵巢癌、结直肠癌、胆道癌、尿路上皮癌、子宫内膜癌和唾液腺癌)的 I 期剂量递增试验(ACE-Pan tumor-01)研究结果显示,截止到 2021 年 4 月 8日 ARX788 在 1.5 mg/kg 组中已确认的客观缓解率(ORR)为 67%(2/3),疾病控制率(DCR)为 100%,在 1.3 mg/kg组客观缓解率(ORR)未获确认,但疾病控制率(DCR)为 100%。而且发现对于既往接受过 T-DM1 和 DS-8201 治疗失败的患者,ARX788 仍能带来临床缓解。打不过,就加入Me-too快速跟进无疑也是可行思路之一,参考既往国产Me-too药物与原研产品的竞争态势,T-Dxd的Me-too类ADC未来有望带来不菲收益。最具代表性的,恒瑞目前已开发出多个DXd系列的Me-too类药物。布局的靶点包括HER2、HER3、CEA、PSMA、B7H3、TROP-2、CD79B、Claudin18.2 等。据恒瑞ADC药物专利,其me-too ADC与第一三共的DXd ADC具有几乎一致的linker和payload,区别是恒瑞在依喜替康类似物酰胺α位引入了一个环丙基。目前恒瑞已有7个ADC进入临床,进度如下:适应症差异化在这方面,荣昌RC48已经作出了表率,相对于乳腺癌、胃癌等热门大癌种白热化的竞争格局来说,尿路上皮癌是一个临床治疗方案更加空白的蓝海市场,有望获得更加理想的商业竞争环境和产品生命周期。尿路上皮癌竞争缓和,商业环境更加理想。目前开展尿路上皮癌临床研究的HER2-ADC仅有荣昌生物的RC48(唯一上市)、科伦博泰的A166(2期临床)、美雅珂的MRG002(1期临床)。尿路上皮癌市场规模在错开DS-8201强势适应症的同时,综合考量临床需求迫切、竞争格局良好的适应症,不仅在开展临床试验时容易募集患者,节省研发成本,而且会加快研发进度。这样不仅降低将来与DS-8201做头对头的风险,还很可能通过单臂或者与化疗做对照就可以申报上市,占据先机。还有,药企在考虑适应症布局的时候不仅要盯着后线治疗,还要考虑前线乃至辅助/新辅助治疗的市场缺口。靶点多元化再进一步,避开严重内卷的HER2,从更多靶点上寻找机会,是国产ADC发展的一个必然。以华东医药为代表,其引入的FRα ADC新药Mirvetuximab Soravtansine也是目前全球开发最快的 FRα ADC,在 FRα 高表达的复发性卵巢癌患者中取得的积极数据有望加速其获批上市,原研公司 Immunogen 正在开展 III 期临床试验。另外,2021 年 12 月天士力引进了 Sutro 公司开发的 STRO-002。STRO-002 是一款第三代定偶联 ADC药物,DAR 值为 4,产品均一性高,目前 Sutro 公司针对卵巢癌/子宫内膜癌正在开展 I 期临床试验。乐普生物/康诺亚的Claudin18.2 ADC也已经获得IND批准,在中美进行治疗胃癌的1期临床,上述企业为国产ADC的靶点多元化做出了表率,当下选择外部引进也是相对保守和切实的。此外,突变蛋白靶点也逐渐进入视野,突变蛋白比野生型蛋白通常具有更高的泛素化水平意味着更容易被降解,而且它也更容易被细胞内化。如果选用致癌突变蛋白作为靶抗原,不仅可以提高肿瘤治疗的特异性,还可以提高 ADC 的内化水平进而提高临床疗效。多靶点联合Zymeworks的双抗ADC让业界看到了更多创新的可能性。该公司在其双靶点特异性抗体 Zanidatamab 基础上偶联了载药 MMAE 而成。ZW49目前正在进行一项 I 期临床试验,单药治疗局部晚期或转移性 HER2 阳性实体瘤患者。研究发现相比于单靶点特异性抗体 ADC,双靶点特异性抗体ADC 药物ZW49 在 HER2 表达的细胞内内化水平更高,募集的载药更多,细胞毒性也更强。临床前研究显示,在乳腺癌中 ZW49 比经典 HER2 单靶点特异性抗体ADC 药物T-DM1 抗肿瘤活性更强。联合用药的探索已有研究发现HER2 ADC联合PD-1单抗可显著提高疗效,对于国产ADC来说,探索更优组合相比探索全新靶点要更可行些。a)抗血管生成剂(如靶向 VEGF 信号通路),在一定程度上会改变肿瘤血管系统,从而改善 ADC 向肿瘤组织的递送,增强 ADC 的细胞毒性作用;b)促进肿瘤细胞表面靶抗原表达的药物可能会促进抗体-抗原结合,或者促进 ADC-靶抗原复合体内化的药物会增加肿瘤细胞摄取 ADC 从而增强细胞毒性;c)与 ADC 的载药可以形成互补机制或合成致死作用的其他药物可以进一步增强载药的细胞毒性;d)促进募集激活的免疫效应细胞的药物可以增强抗体依赖性细胞毒性作用或细胞介导的肿瘤识别和免疫效应功能,有助于增强 ADC 诱导的肿瘤杀伤作用。可以确定的是,DS-8201虽然强势,但它一定不会是ADC药物的终点。从PD-1等赛道的历史道路来看,我国药企在逆境破局上是有足够信心的,上文介绍的每种策略也都已有企业在践行,未来成效如何值得期待。版权声明/免责声明本文为授权转载文章,版权归拥有者。仅供感兴趣的个人谨慎参考,非商用,非医用、非投资用。欢迎朋友们批评指正!衷心感谢!文中图片、视频为授权正版作品,或来自微信公共图片库,或取自公司官网/网络根据CC0协议使用,版权归拥有者。任何问题,请与我们联系(电话:13651980212。微信:27674131。邮箱:contact@drugtimes.cn)。衷心感谢!推荐阅读「用简单的创意改变世界」Horizon、Evofem和雅培获得2022年戛纳制药之狮奖「疫苗之王」争夺战再起!默沙东的数据出炉,辉瑞要头痛了吗?世贸组织豁免新冠疫苗专利,但更迫切的需求在于如何分配疫苗上市1年内,就有244位患者用药后死亡...这药也能站上FDA专家咨询委员会?FDA批准本维莫德启示录:我们真正需要的是敢为天下先的勇气和唐僧那样的意志品质!重磅传闻!制药巨擘默沙东正在评估收购ADC“学霸”Seagen的可能性。Seagen股价大涨!全票通过!FDA专家咨询委员会支持2款新冠mRNA疫苗婴幼儿适应症获批2022医保目录调整将至,3大亮点,为哪些药品带来了机会?又一个免疫治疗潜力靶点!法国biotech借此获得1.03亿美元投资,而国内药企,尚未布局...FDA两场专家咨询委员会后,蓝鸟生物和CRISPR的「股价」头对头变化...点击这里,欢聚药时代!

抗体药物偶联物抗体免疫疗法疫苗信使RNA

分析

对领域进行一次全面的分析。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

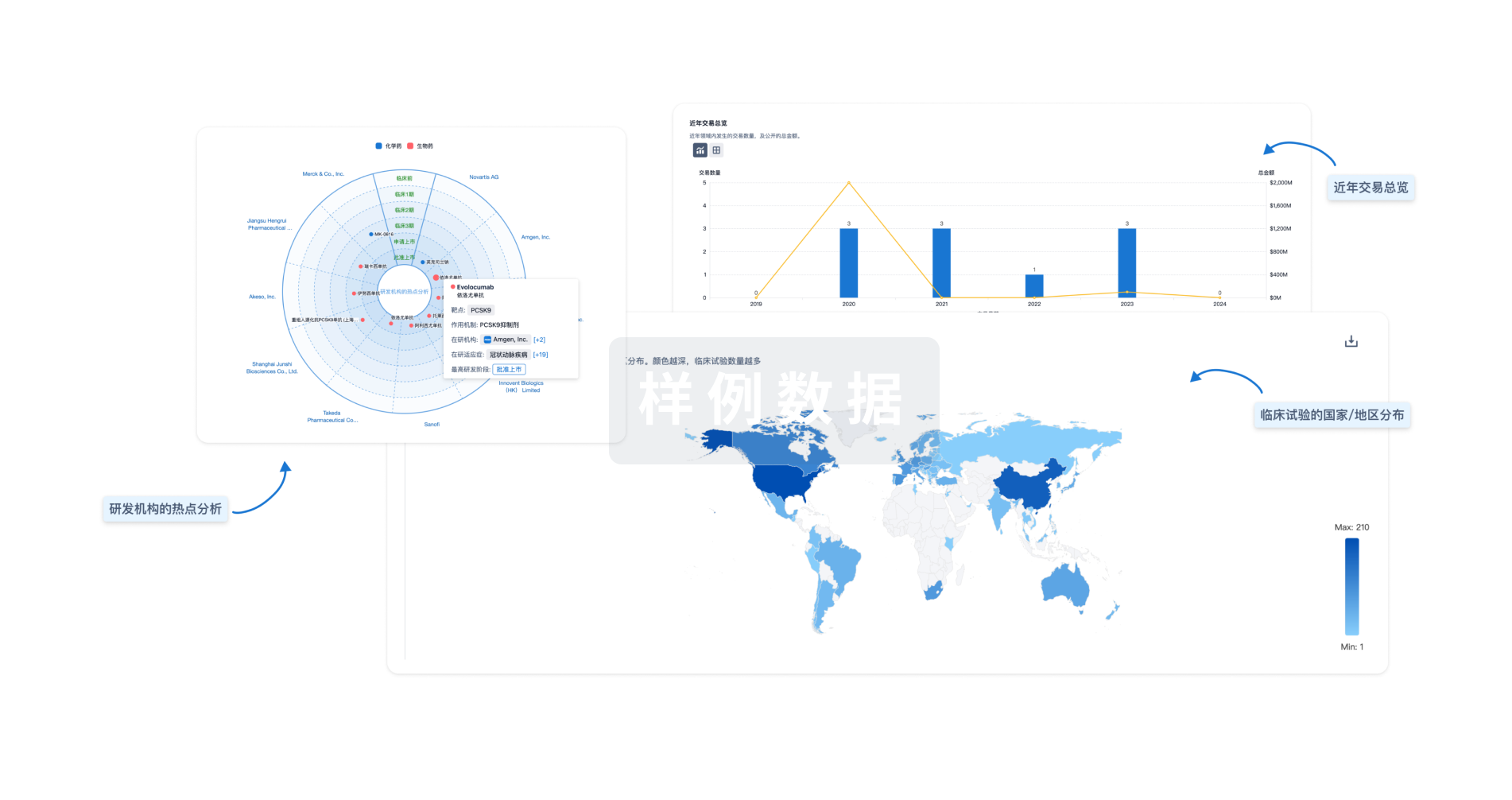

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用