预约演示

更新于:2026-03-01

Ciba-Geigy AG

注销

| 私营公司 | 子公司|Switzerland| 50,000-100,000

注销

| 私营公司 | 子公司|Switzerland| 50,000-100,000

更新于:2026-03-01

概览

关联

100 项与 Ciba-Geigy AG 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 Ciba-Geigy AG 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

776

项与 Ciba-Geigy AG 相关的文献(医药)2000-03-01·Plant physiology1区 · 生物学

Molecular Cloning and Characterization of ATP-Phosphoribosyl Transferase from Arabidopsis, a Key Enzyme in the Histidine Biosynthetic Pathway

1区 · 生物学

Article

作者: Mizutani, Masaharu ; Kozaki, Akiko ; Fujimori, Ko ; Münzer, Silvia ; Ohta, Daisaku ; Nakayama, Yumiko ; Kunpaisal-Hashimoto, Rosarin

Abstract:

We have characterized two isoforms of ATP-phosphoribosyl transferase (ATP-PRT) from Arabidopsis (AtATP-PRT1 [accession no.AB025251] and AtATP-PRT2), catalyzing the first step of the pathway of hisidine (His) biosynthesis. The primary structures deduced from AtATP-PRT1 and AtATP-PRT2cDNAs share an overall amino acid identity of 74.6% and contain N-terminal chloroplast transit peptide sequences. DNA-blot analyses indicated that the ATP-PRTs in Arabidopsis are encoded by two separate genes with a closely similar gene structural organization. Both gene transcripts were detected throughout development, and protein-blot analysis revealed predominant accumulation of the AtATP-PRT proteins in Arabidopsis leaves. The His auxotrophy of a his1 mutant of Saccharomyces cerevisiae was suppressed by the transformation with AtATP-PRT1 andAtATP-PRT2 cDNAs, indicating that both isoforms are functionally active ATP-PRT enzymes. The K mvalues for ATP and phosphoribosyl pyrophosphate of the recombinant AtATP-PRT proteins were comparable to those of the native ATP-PRTs from higher plants and bacteria. It was demonstrated that the recombinant AtATP-PRTs were inhibited by l-His (50% inhibition of initial activity = 40–320 μm), suggesting that His biosynthesis was regulated in plants through feedback inhibition byl-His.

1998-01-01·Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography

Crystallization and structure solution of p53 (residues 326–356) by molecular replacement using an NMR model as template

Article

作者: Chene, Patrick ; Grutter, Markus G. ; Mittl, Peer R. E.

The molecular replacement method is a powerful technique for crystal structure solution but the use of NMR structures as templates often causes problems. In this work the NMR structure of the p53 tetramerization domain has been used to solve the crystal structure by molecular replacement. Since the rotation- and translation-functions were not sufficiently clear, additional information about the symmetry of the crystal and the protein complex was used to identify correct solutions. The three-dimensional structure of residues 326–356 was subsequently refined to a final R factor of 19.1% at 1.5 Å resolution.

1998-01-01·ANALYST

Holographic refractive index detector for application in microchip-based separation systems

作者: Manz, Andreas ; Krattiger, Beat ; de Mello, Andrew J. ; de Rooij, Nico F. ; Burggraf, Norbert

A novel detection scheme for capillary electrophoresis on planar glass microchips is presented.The application of a holog.-based refractive index detector to the electrophoretic separation of carbohydrates is described.The microchip device consists of a cyclic (square) separation channel having a circumference of 80 mm, a width of 40 μm and a depth of 10 μm.The volume of the injection scheme is ∼16 pL.Separation and refractive index detection of a mixture of sucrose, N-acetylglucosamine and raffinose, each at a concentration of 33 mM, was achieved within 17 s of injection.Preliminary results demonstrate the feasibility of using hologram-based refractive index detectors in microchip separation systems.Although the initial detection limits are poor in comparison with alternative techniques, the potential of a universal detector of this kind is clear.

40

项与 Ciba-Geigy AG 相关的新闻(医药)2026-02-16

·百度百家

电影散场,灯光亮起,我走出影院时天色已暗。“药给了病人活下去的希望,电影给了病人买得起药的希望”——这句观后感不是煽情,而是我对《我不是药神》最朴实的注解。银幕上,格列宁让绝症患者重燃生机;现实中,它的原型药——格列卫(Imatinib,商品名:Gleevec/Glivec)——把慢性粒细胞白血病(CML)从“绝症”拉成“慢病”。今天,让我们把镜头从银幕拉回实验室,看看这粒“神药”如何诞生,又如何站在道德与经济的十字路口。

2.1 ▍ 绝境——3~5年的生存倒计时

在格列卫问世前,CML几乎无药可医。标准疗法只有两条:高风险骨髓移植或干扰素+化疗。前者成功率低、风险高;后者只能把约20%~30%患者的生命延长1年。换句话说,绝大多数病人只能眼睁睁看着血象崩溃、脾脏肿大到腹部隆起,最终因感染或出血离世。

2.2 ▍ 希望——90%五年生存率的奇迹

2001年格列卫上市后,多项临床追踪给出惊人数据:患者五年生存率飙升至90%左右。一粒药,把恶性血液病变成可控的慢性病,也让“慢性”二字真正落到实处。对CML患者而言,这意味着不再频繁住院、不再被“病危”通知书吓到、不再为配型骨髓而四处求人。

3.1 ▍ 染色体易位——癌症的“身份证”

1950年代末,费城宾夕法尼亚大学病理学家Peter Nowell在显微镜下首次发现Ph染色体(现称BCR-Abl融合基因)。这一异常染色体像一枚“永不熄火的引擎”,驱动粒细胞无限增殖。CML的致病密码被破解,也为后续药物设计提供了“黄金靶点”。

3.2 ▍ 靶点锁定——STI571的意外突破

1988年,俄勒冈健康与科学大学Brian Druker与瑞士化学家Nicholas Lydon联手,从炎症小分子库中筛选出化合物STI571。动物实验显示,该化合物对CML细胞株具有高度选择性杀伤,而对正常细胞几乎无影响。眼看“神药”即将诞生,却在狗身上遭遇严重肝毒性;就在项目岌岌可危时,猴子试验意外成功,让项目起死回生。

4.1 ▍ 公司动荡——诺华差点斩断希望

正当临床申请紧锣密鼓推进时,Ciba-Geigy与另一制药巨头合并成立瑞士诺华。Lydon离任,新公司对尚未盈利的项目兴趣寥寥。格列卫一度被搁置在“冰柜”里,眼看就要胎死腹中。

4.2 ▍ 力挽狂澜——Druker说服CEO重启项目

Druker锲而不舍地向诺华CEO游说,并拿出I期临床试验数据:患者总缓解率100%。数字太过耀眼,诺华高层终于松口。2001年5月,FDA破例加速审批,格列卫上市。从首次会面到FDA批准,整整耗时13年;从提交申请到获批,仅两年半。Druker与Lydon也因理性药物设计理念摘下2009年拉斯克奖。

5.1 ▍ 高价≠高成本?先算笔粗账

研发成本:13年耗资数十亿美元;按2001年定价,诺华只需2年即可收回。 产能成本:原料药并非黑科技,仿制药价仅为原研的5%~10%。 失败成本:每100个项目仅1个成功,其余99个亏损由成功项目分摊。 市场规则:股价、财报、股东压力层层叠加,药企必须把利润预期写进年报。

综合来看,高定价不是实验室里的“善心”,而是资本市场里的“算术”。若研发成本无法收回,后续管线将无钱继续,更多患者将陷入“无药可用”的死循环。

5.2 ▍ 被忽视的“副作用”——全球药企裁员潮

近年,国际大厂纷纷收缩研发预算:

葛兰素史克关闭张江研发中心; 诺和诺德因业绩未达标被曝全球裁员; 中国生物医药创新之城——张江、苏州、杭州——首当其冲。

当资本退潮,创新药研发从“狂欢”回到“寒冬”,“天价”与“廉价”的博弈也将更残酷地摆在患者面前。

格列卫把CML从绝症拉成慢病,却也把“价格”推上道德法庭。它提醒我们:科技进步是一把双刃剑——既能延长生命,也能带来贫富鸿沟;既能创造商业奇迹,也可能成为利润至上的牺牲品。下一次当我们在影院为“格列宁”鼓掌时,不妨也想想实验室里那些尚未命名的分子、那些仍在排队等待骨髓移植的家庭、以及如何让更多患者吃得起那粒小小的蓝色药片。

加速审批

2026-01-18

字数 7281,阅读大约需 37 分钟“救命药”格列卫的研发奥德赛引言

从1845年魏尔啸首次提出“白血病”(leukemia)的概念,到2001年格列卫(imatinib)获批用于治疗慢性髓性白血病(CML),人类对白血病本质的理解经历了一个半世纪的探索,宛如一场漫长而艰难的奥德赛。早期研究者只能从“白色血液”这一异常表象出发,在相当长的时间里,白血病甚至被误解为感染引发的脓毒过程。直到20世纪中叶,随着细胞遗传学与分子生物学的兴起,白血病才逐渐被重新认识为一种由特定遗传异常驱动的疾病。尽管这一历程充满曲折与反复,但一系列关键发现不断积累——从病理学巨擘的直觉到诺贝尔奖得主的精密实验,层层推进了机制认知,并最终指向可被精准干预的分子靶点。本文将沿着这一历史脉络,回顾格列卫诞生背后的关键节点,展现白血病治疗范式如何在长期探索中被彻底改写。第一部分:从“白色血液”到染色体易位——早期探索(1845-1973)第一章:医学认知的黎明——“Weisses Blut”的命名与分类1.1 1845年的同时发现:贝内特与魏尔啸的争论

人类对白血病的科学认知始于19世纪中叶显微镜技术应用于临床医学的初期。1845年秋天,欧洲医学界发生了两件具有里程碑意义的事件。苏格兰病理学家约翰·休斯·贝内特(John Hughes Bennett)在爱丁堡解剖了一名死于脾脏巨大肿大和虚弱的28岁石匠,他发现死者的血液中充满了类似脓液的白色小球。贝内特将其描述为“血液化脓症”(Leucocythemia),认为这是某种未知的感染导致血液自发腐坏。

仅仅几周后,年仅24岁的德国病理学家鲁道夫·魏尔啸(Rudolf Virchow)在柏林报告了极其相似的病例。作为后来公认的“现代病理学之父”和柏林洪堡大学的卓越教授,魏尔啸展现了远超同辈的洞察力。这位未来的细胞病理学奠基人敏锐地指出,这种“白色血液”并非感染所致的脓液,而是血液本身的病理性增生。他创造了“Weisses Blut”(德语:白血)一词,并于1847年正式将其命名为“白血病”(Leukemia)。魏尔啸的伟大之处在于他不仅是一位医生,更是一位社会改革者和科学哲学家,他首次将白血病定义为一种“新生物”(Neoplasm),从而将研究方向从感染引向了肿瘤病理学。正是魏尔啸确立的“细胞来自细胞”(Omnis cellula e cellula)这一公理,为后续所有癌症研究奠定了生物学基石[1]。1.2 染色技术的进步与形态学分类

尽管魏尔啸定义了疾病,但直到1879年,保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)发明了多种细胞染色技术,血液学家才得以区分白细胞的具体类型。埃尔利希是一位天才的化学家和医生,他曾因在免疫学方面的卓越成就荣获1908年诺贝尔生理学或医学奖。他利用苯胺染料对血涂片进行处理,首次在显微镜下揭示了中性粒细胞、嗜酸性粒细胞和淋巴细胞的差异。

基于这些形态学特征,医学界逐渐将白血病分为两大类:起源于淋巴组织的“淋巴细胞白血病”和起源于骨髓粒系细胞的“髓系白血病”。埃尔利希提出的“魔弹”(Magic Bullet)构想——即设计一种能特异性杀死病原体而不伤及正常组织的药物——成为了整整一个世纪后格列卫研发的精神原点。在随后的半个多世纪里,慢性粒细胞白血病(CML)展现出了其独特的临床特征:极度升高的白细胞计数、显著的脾脏肿大以及一个相对缓慢但不可逆转的病程。然而,无论是当时的砷剂(Fowler氏液)还是早期的放射疗法,都无法触及这一恶疾的根源。第二章:细胞遗传学的黑箱与突破2.1 染色体数目的困惑与技术壁垒

在20世纪的前50年,科学家们虽然怀疑癌症与遗传物质有关,但受限于粗糙的制备技术,人类连自身的染色体数目都未能确定。直到1956年,美籍华裔遗传学家蒋有兴(Joe Hin Tjio)与瑞典科学家Albert Levan利用低渗处理技术证实人类染色体数目为46条,细胞遗传学才真正迎来曙光。2.2 1960年:费城染色体的发现

1960年,美国费城宾夕法尼亚大学的彼得·诺埃尔(Peter Nowell)和大卫·亨格福德(David Hungerford)正在研究白血病细胞。诺埃尔当时是一位年轻的助理教授,后来他因在肿瘤遗传学领域的开创性贡献于1998年荣获拉斯克奖(Lasker Award,常被称为诺奖风向标)。

在观察CML患者的骨髓细胞时,他们发现了一个惊人的、重复出现的异常:在包含46条染色体的核型中,第22号常染色体的一条明显比正常同源染色体短小。这是人类历史上首次发现某种特定的染色体畸变与特定的癌症之间存在恒定关联。此前的主流观点认为,肿瘤细胞的染色体改变是随机的、继发性的混乱,而这一被命名为“费城染色体”(Philadelphia Chromosome, Ph)的发现,证明了遗传改变很可能是致病的始动因素。这一成果不仅确立了诺埃尔在医学史上的地位,也让宾夕法尼亚大学成为了全球癌症遗传学研究的高地[2]。第三章:从缺失到易位——珍妮特·罗利的决定性修正3.1 “缺失假说”的局限

在费城染色体被发现后的十几年里,学界普遍认为那是第22号染色体长臂末端DNA片段的“丢失”(Deletion)。这引发了一个理论难题:如果基因丢失了,为什么细胞反而获得了恶性增殖的优势?3.2 1973年:荧光显带技术揭示真相

1973年,芝加哥大学的珍妮特·罗利(Janet Rowley)打破了僵局。罗利是一位传奇的女性科学家,她在兼顾家庭与四个孩子的空隙中完成了改变世界的发现。作为芝加哥大学普利兹克医学中心的杰出教授,她后来获得了总统自由勋章、国家科学奖章以及拉斯克奖等多项殊荣。

罗利利用新开发的奎那克林(Quinacrine)荧光显带技术,重新审视了CML患者的染色体。显带技术能在染色体上显示出像条形码一样的条纹,使她能识别微小的区段变化。罗利敏锐地观察到,第22号染色体变短的同时,第9号染色体的长臂变长了,且增加的长度恰好等于第22号染色体缺失的部分。通过仔细的核型分析,她证实这不是简单的基因丢失,而是一次完美的“相互易位”(Reciprocal Translocation):第22号染色体长臂的一段(22q11)与第9号染色体长臂末端(9q34)交换了位置。

这一发现被称为t(9;22)易位。罗利的工作至关重要,它不仅纠正了以往的认知,更暗示了这种易位可能将两个原本不相干的基因拼接在一起,从而激活了某种致癌机制。这一洞见为后来通过分子克隆找到BCR-ABL靶点指明了精确方向。罗利教授晚年常说:“尽管这种发现在当时并未立即转化为药物,但它点亮了通往真相的灯火”[3]。第二部分:分子克隆革命与致癌机制的结构解析(1980-1996)第四章:基因组里的“拼接事故”——BCR-ABL融合基因的克隆4.1 从病毒同源序列寻找线索

1980年代初,重组DNA技术的兴起使得科学家能够分离和测序特定的基因片段。在解析t(9;22)易位的分子结构时,科学家们首先关注的是第9号染色体。此前的研究已经发现,Abelson鼠白血病病毒(A-MuLV)含有一种致癌基因v-abl。利用同源杂交技术,科学家在人类基因组中找到了其细胞内的对应物——原癌基因c-ABL。

1982年,在荷兰国家健康研究院(RIVM)工作的诺拉·海斯特坎普(Nora Heisterkamp)和约翰·格罗芬(John Groffen)等人证实,在CML患者中,t(9;22)易位的断裂点恰好位于c-ABL基因的上游。海斯特坎普和格罗芬这两位优秀的分子生物学家后来在美国南加州大学及洛杉矶儿童医院继续其深耕,他们的工作首次将病毒肿瘤学与人类细胞遗传学紧密联系在了一起。4.2 BCR基因的发现与嵌合转录本的鉴定

与此同时,第22号染色体的断裂点区域仍然是一个谜。格罗芬等人发现,尽管不同患者的断裂点在DNA序列上不完全相同,但它们都集中在一个长度约为5.8kb的狭窄区域内。他们将这个区域命名为“断裂点簇集区”(Breakpoint Cluster Region, BCR)。

1985年,以色列魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)的伊莱·卡纳尼(Eli Canaani)实验室发表了具有决定性意义的研究。卡纳尼教授是研究mRNA加工与白血病发生的权威,他的团队(包括第一作者E. Shtivelman)证实了这种易位的分子后果:第22号染色体上的BCR基因部分序列与第9号染色体易位过来的ABL基因部分序列在mRNA水平上拼接在了一起,形成了一条8.5kb的嵌合mRNA。这条mRNA被翻译成一种分子量为210 kDa的异常融合蛋白,即p210 BCR-ABL。这一发现是革命性的,它首次在分子水平上展示了染色体易位如何通过基因融合创造出一种自然界不存在的“杂合”致癌蛋白[4][5]。第五章:结构生物学解析——失控的激酶机器5.1 正常ABL蛋白的自抑制机制

要理解BCR-ABL为何致癌,必须先理解正常的c-ABL蛋白是如何工作的。c-ABL是一种非受体酪氨酸激酶,主要调控细胞骨架重组和DNA损伤反应。在正常生理状态下,c-ABL处于严格的“自抑制”(Autoinhibition)状态。其N端包含一个“帽”区(Cap),该区域经过肉豆蔻酰化(Myristoylation)修饰后,能折叠并插入激酶结构域(Kinase Domain)底部的疏水口袋中,诱导SH2和SH3结构域像夹子一样钳制住激酶结构域,使其构象“关闭”,无法结合底物ATP和肽段。5.2 BCR-ABL的激活机制:去抑制与寡聚化

在BCR-ABL融合蛋白中,由于ABL基因的前端序列被BCR取代,这种结构变化导致了双重灾难性的后果:(1) 自抑制的丧失:由于失去了N端帽和肉豆蔻酰化位点,ABL激酶无法维持关闭构象,SH2/SH3的钳制机制失效。(2) 异常的寡聚化:BCR基因的N端包含一个卷曲螺旋(Coiled-Coil)结构域,它使得BCR-ABL蛋白分子两两结合甚至形成四聚体。这种聚集使得相邻的ABL激酶结构域发生“反式自磷酸化”(Trans-autophosphorylation),特别是激活环上的Y412酪氨酸残基被磷酸化,从而将激酶锁定在“开放”状态。

结果是,BCR-ABL表现出不受调控的高激酶活性,持续激活下游通路,导致细胞无限制增殖。这一机制的阐明离不开结构生物学家约翰·库里安(John Kuriyan)等人的后续贡献,库里安是美国国家科学院院士,曾任加州大学伯克利分校教授,因其在蛋白质激酶结构领域的卓越成就荣获了韦尔奇化学奖[6]。第六章:确立因果——科赫法则的分子肿瘤学验证6.1 相关性不等于因果性

尽管发现了BCR-ABL与CML的高度相关性,但在1990年之前,严谨的科学界仍存疑问:BCR-ABL究竟是导致白血病的根本原因(Driver),还是细胞癌变后产生的副产物(Passenger)?6.2 1990年的关键实验:必要且充分条件

1990年,当时在麻省理工学院(MIT)怀特海德研究所工作的乔治·戴利(George Daley)和他的导师大卫·巴尔的摩(David Baltimore)在《Science》杂志上发表了一项里程碑式的研究。大卫·巴尔的摩是20世纪最伟大的生物学家之一,他因发现逆转录酶而荣获1975年诺贝尔生理学或医学奖,曾任洛克菲勒大学及加州理工学院校长。乔治·戴利则在日后成为了哈佛医学院院长及美国国家医学院院士。

他们构建了携带p210 BCR-ABL基因的逆转录病毒载体,感染小鼠的骨髓造血干细胞。结果证实,携带该基因的小鼠全部患上了类似于人类CML的白血病。这一实验一锤定音地证实:BCR-ABL融合基因是CML发生的“充分必要条件”。这一结论告诉药物研发者:只要能特异性地关闭这个蛋白的活性,就能治愈这种癌症[7]。第七章:理性设计的黎明——从泛激酶抑制剂到特异性靶向7.1 激酶抑制剂的早期怀疑论

尽管靶点已经明确,但在1990年代初,制药界对开发激酶抑制剂普遍持悲观态度。由于人体内有超过500种激酶,且它们的ATP结合口袋高度相似,设计特异性抑制剂被认为是不可能的任务。7.2 Druker与Lydon的相遇

正是在这种背景下,俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的青年医生布莱恩·德鲁克尔(Brian Druker)与Ciba-Geigy(诺华前身)的化学家尼古拉斯·莱登(Nicholas Lydon)开始了历史性的合作。

德鲁克尔不仅是一位精湛的血液学家,更是一位致力于将分子发现转化为临床疗法的远见者。莱登则是药物化学领域的顶尖高手。两人坚信,通过理性药物设计(Rational Drug Design),可以找到针对BCR-ABL的“特异性钥匙”。布莱恩·德鲁克尔后来因其在格列卫研发中的领导作用,于2009年荣获拉斯克-德贝基临床医学研究奖,并当选为美国国家科学院院士。他们的合作标志着药物研发从传统的“盲目筛选”向“精准干预”的范式转变。第三部分:理性设计的巅峰、临床奇迹与范式重构(1996-至今)第八章:化学家的手术刀——STI571的分子进化与构效关系(SAR)8.1 先导化合物的筛选与骨架确立

在1990年代中期,诺华(Novartis)的前身Ciba-Geigy实验室里,尼古拉斯·莱登(Nicholas Lydon)领导的研究小组正致力于寻找能抑制激酶的小分子。莱登曾就读于利兹大学和邓迪大学,是一位对激酶抑制剂有着深刻理解的科学家。他的团队中有一位关键的有机化学家——尤格·齐默尔曼(Jürg Zimmermann),他以精湛的合成手艺,将“2-苯基氨基嘧啶”(2-phenylaminopyrimidine)这一最初对PKC(蛋白激酶C)有微弱活性的骨架,逐步锻造成了针对ABL的利刃。8.2 关键修饰:从泛抑制到精准靶向

齐默尔曼与莱登通过一系列复杂的构效关系(SAR)研究,对分子进行了外科手术般的改造,这不仅是药物化学的巅峰之作,也体现了严谨的结构生物学逻辑:(1) 引入3'-吡啶基团:在嘧啶环的3'位引入吡啶,显著增强了化合物在细胞内环境的激酶抑制活性。(2) 酰胺基团的锚定:在苯胺环上引入苯甲酰胺侧链。这一步至关重要,它能与ABL激酶活性中心的谷氨酸(Glu286)和天冬氨酸(Asp381)形成关键氢键,这为分子赋予了对酪氨酸激酶的选择性。(3) “旗帜甲基”(Flag Methyl)的神来之笔:齐默尔曼在二氨基苯环的6位引入了一个甲基。这个小小的甲基通过空间位阻效应,排斥了如Src等激酶的结合,却完美契合了ABL激酶的柔性构象。这一修饰极大地消除了交叉抑制带来的毒性。(4) 药代动力学优化:为了提高溶解度,他们在末端引入了N-甲基哌嗪。最终诞生的STI571(伊马替尼),因其卓越的设计,后来让莱登、齐默尔曼以及德鲁克尔共同分享了2009年的拉斯克奖(Lasker Award)[8]。8.3 结合模式:锁定非活性构象(DFG-out)

结构生物学家约翰·库里安(John Kuriyan)通过X射线晶体衍射揭示了格列卫的制胜机制:它并不与处于“战斗状态”的激酶竞争,而是特异性地结合在一种称为“DFG-out”的非活性构象中。它像一根楔子,利用激酶激活环翻转时暴露出的独特疏水口袋,将BCR-ABL永久锁死在“关闭”状态。这种对非活性构象的精准锁定,正是格列卫实现极高特异性的奥秘所在[9]。第九章:穿越“死亡之谷”——I期临床试验的震撼9.1 布莱恩·德鲁克尔的执着

尽管STI571在体外表现近乎完美,但诺华管理层最初对其商业前景持怀疑态度,担心市场太小且激酶抑制剂可能存在不可预知的毒性。此时,俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的布莱恩·德鲁克尔(Brian Druker)展现了令人钦佩的坚持。作为一名在波士顿丹娜-法伯癌症研究所受过严格训练、后来在OHSU建立自己实验室的临床科学家,德鲁克尔不断给诺华高层写信、打电话,甚至威胁要向外部寻求合作。最终,诺华当时的研发负责人亚历克斯·马特(Alex Matter)——这位曾因抗癌药物研究获得多项荣誉的瑞士科学家——决定支持这项试验。9.2 1998年的临床奇迹与FDA的破例

1998年6月,I期临床试验启动。入组的都是已对传统干扰素治疗绝望的CML患者。结果令全球医学界震惊:在剂量达到300mg/天以上的患者中,有效率竟然达到了100%(54人中的54人全部血象恢复正常)。这种空前的疗效让FDA在2001年5月做出了史无前例的决定:仅历时2.5个月的审查便批准格列卫上市。这一纪录至今仍是制药史上的美谈。德鲁克尔教授也因此成为了OHSU奈特癌症研究所(Knight Cancer Institute)的院长,并因其对精准医疗的开创性贡献获得了日本奖(Japan Prize)和阿尔巴尼医学中心奖[10]。第十章:耐药性与分子博弈——T315I与新一代抑制剂10.1 查尔斯·索耶斯与耐药机制的解析

正当医学界庆祝格列卫的胜利时,耐药现象开始出现。这时,另一位重量级人物出现了——查尔斯·索耶斯(Charles Sawyers)。索耶斯当时在加州大学洛杉矶分校(UCLA)工作,后来成为纪念斯隆-凯特琳癌症中心(MSKCC)的医学系主任,同时也是霍华德·休斯医学研究所(HHMI)的研究员。索耶斯通过对耐药患者的基因测序发现,ABL激酶发生了点突变,最致命的是T315I突变。苏氨酸被异亮氨酸取代,就像门锁里多了一块异物,让格列卫这把钥匙再也无法插入。索耶斯因这一发现及后续药物研发,与德鲁克尔、莱登共同分享了2009年的拉斯克奖。10.2 药物接力:二代、三代与四代

针对耐药性,科学家们展开了新一轮竞赛。索耶斯参与研发了第二代抑制剂达沙替尼(Dasatinib),而诺华则推出了尼洛替尼(Nilotinib)。针对顽固的T315I“守门人”突变,第三代药物普纳替尼(Ponatinib)通过引入线性的三键结构强行突破。最新的第四代药物Asciminib(由诺华研发)则采用了完全不同的策略——变构抑制(Allosteric Inhibition),它模仿天然的肉豆蔻酰基团,结合在激酶底部的口袋,再次展示了人类对分子结构操控的无限智慧[11]。第十一章:格列卫对“三个十”定律的修正与启示

格列卫的成功不仅救治了数十万计的患者,更深刻改变了全球药企的研发逻辑:(1) 效率革命:它证明了基于“生物标志物”的研发可以将10年的周期缩短。精准识别Ph+患者意味着临床试验不再需要海量筛选,从而显著提高了成功率。(2) 孤儿药模式的胜利:它证明了针对罕见病(如CML)的精准药物,由于其不可替代的临床价值和长期的服药需求,同样能获得巨大的商业成功,这直接催生了21世纪以来生物医药领域的精准医疗热潮。(3) 理性设计的回归:格列卫之后,几乎所有的新药研发都遵循着“发现驱动基因-解析分子结构-理性设计小分子”这一标准范式,将药物研发从“碰撞运气”提升到了“工程学设计”的高度。第十二章:结语

从1845年魏尔啸在显微镜下观察到那片“白色的海洋”,到罗利教授在芝加哥的实验室里拼凑出易位的染色体,再到德鲁克尔、莱登、索耶斯在分子层面合力造就的“魔弹”,这段长达150多年的奥德赛,是人类历史上最辉煌的科研合作篇章。格列卫的诞生不仅仅是一个药品的上市,它象征着人类医学从“对症下药”迈向了“对因干预”的新纪元。在这场理性的长征中,每一位科学家的名字都闪耀在人类对抗癌症的功德碑上,昭示着只要我们理解了生命的深层密码,就没有不可攻克的疾病。参考文献 / References

1. Virchow, R. (1845). Weisses Blut. Frorieps Notizen, 36, 151-156.

• 中文标题:《白色血液》

• 研究要点:现代病理学之父魏尔啸在此文中首次命名了“白血病”,并将其定义为细胞增生性疾病,而非当时普遍认为的脓毒症感染。

2. Nowell, P. C., & Hungerford, D. A. (1960). A minute chromosome in human chronic granulocytic leukemia. Science, 132(3438), 1497. [DOI: 10.1126/science.132.3438.1497]

• 中文标题:《人类慢性粒细胞白血病中的微小染色体》

• 研究要点:首次发现并描述了“费城染色体”(Ph),这是人类历史上第一次证明特定的染色体异常与特定的癌症之间存在恒定关联。

3. Rowley, J. D. (1973). A new consistent chromosomal abnormality in chronic myelogenous leukaemia identified by quinacrine fluorescence and Giemsa staining. Nature, 243(5405), 290-293. [DOI: 10.1038/243290a0]

• 中文标题:《通过荧光显带和吉姆萨染色鉴定的慢性髓系白血病中一种新的恒定染色体异常》

• 研究要点:珍妮特·罗利证实了费城染色体并非简单的片段缺失,而是9号与22号染色体之间的相互易位,彻底改写了细胞遗传学认知。

4. Groffen, J., Stephenson, J. R., Heisterkamp, N., et al. (1984). Philadelphia chromosomal breakpoints are clustered within a limited region, bcr, on chromosome 22. Cell, 36(1), 93-99. [DOI: 10.1016/0092-8674(84)90077-1]

• 中文标题:《费城染色体断裂点集中在22号染色体上一个有限的区域:bcr》

• 研究要点:精确定位了22号染色体上的易位断裂点区域,并将其命名为“断裂点簇集区”(BCR),为后续克隆融合基因奠定了基础。

5. Shtivelman, E., Lifshitz, B., Gale, R. P., & Canaani, E. (1985). Fused transcript of abl and bcr genes in chronic myelogenous leukaemia. Nature, 315(6020), 550-554. [DOI: 10.1038/315550a0]

• 中文标题:《慢性髓系白血病中abl与bcr基因的融合转录本》

• 研究要点:首次在分子水平上证实了易位导致了BCR与ABL基因的拼接,产生了一种致癌的嵌合mRNA。

6. McWhirter, J. R., Galasso, F. P., & Wang, J. Y. (1993). A coiled-coil sequence in the BCR protein is essential for the transforming activity of BCR-ABL. Molecular and Cellular Biology, 13(12), 7587-7595. [DOI: 10.1128/mcb.13.12.7587-7595.1993]

• 中文标题:《BCR蛋白中的卷曲螺旋序列对BCR-ABL的转化活性至关重要》

• 研究要点:揭示了BCR序列通过卷曲螺旋结构域诱导ABL激酶发生异常寡聚化,从而导致激酶活性持续失控。

7. Daley, G. Q., Van Etten, R. A., & Baltimore, D. (1990). Induction of chronic myelogenous leukemia in mice by the P210bcr/abl gene of the Philadelphia chromosome. Science, 247(4944), 824-830. [DOI: 10.1126/science.2406902]

• 中文标题:《费城染色体P210 bcr/abl基因诱发小鼠慢性髓系白血病》

• 研究要点:诺奖得主大卫·巴尔的摩团队通过骨髓移植模型,一锤定音地证明了BCR-ABL基因是导致CML发生的充分且必要条件。

8. Zimmermann, J., Buchdunger, E., Mett, H., et al. (1997). Potent and selective inhibitors of the Abl-kinase: phenylamino-pyrimidine (PAP) derivatives. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(2), 187-192. [DOI: 10.1016/S0960-894X(96)00601-4]

• 中文标题:《高效、特异的Abl激酶抑制剂:苯基氨基嘧啶(PAP)衍生物》

• 研究要点:详细阐述了格列卫(STI571)的化学合成路径及通过理性设计(如引入“旗帜甲基”)实现高选择性的构效关系。

9. Schindler, T., Bornmann, W., Pellicena, P., et al. (2000). Structural mechanism for inhibition of the Abl tyrosine kinase by the active site blocker STI-571. Science, 289(5486), 1938-1942. [DOI: 10.1126/science.289.5486.1938]

• 中文标题:《活性位点阻断剂STI-571抑制Abl酪氨酸激酶的结构机制》

• 研究要点:利用X射线晶体衍射技术,揭示了格列卫特异性结合在ABL激酶非活性(DFG-out)构象中的关键物理机制。

10. Druker, B. J., Talpaz, M., Resta, D. J., et al. (2001). Efficacy and safety of a specific inhibitor of the BCR-ABL tyrosine kinase in chronic myeloid leukemia. The New England Journal of Medicine, 344(14), 1031-1037. [DOI: 10.1056/NEJM200104053441401]

• 中文标题:《特异性BCR-ABL酪氨酸激酶抑制剂治疗慢性髓系白血病的有效性与安全性》

• 研究要点:发表了格列卫震惊世界的I期临床试验数据,宣告了白血病精准治疗奇迹的诞生。

11. O'Hare, T., Shakespeare, W. C., Zhu, X., et al. (2009). AP24534, a pan-BCR-ABL inhibitor for chronic myeloid leukemia, potently inhibits the T315I mutant and overcomes mutation-based resistance. Cancer Cell, 16(5), 401-412. [DOI: 10.1016/j.ccr.2009.09.028]

• 中文标题:《AP24534:一种针对慢性髓系白血病的泛BCR-ABL抑制剂,能高效抑制T315I突变并克服耐药性》

• 研究要点:介绍了第三代抑制剂普纳替尼(Ponatinib)的分子设计,其通过巧妙的空间布局攻克了最顽固的T315I耐药点突变。

ASCO会议申请上市临床研究

2026-01-07

激酶,人类基因组编码最多的蛋白质,生命调控机制承载的基础,每一个细胞里的“开关工程师”和“指令分发员”,生命之所以能存在延续,细胞之所以可靠,都是因为有激酶系统。

问题1:为什么激酶种类数量如此之多

答:细胞能够稳定的存在,新陈代谢的同时还能延续生命,最关键的环节便是细胞的复制分裂,细胞这种繁殖的过程又叫做细胞周期,在细胞周期的关键节点把关和放行上,不是因为“有一个最聪明的总指挥”,而是因为它把关键决策做成了“多部门会签、层层复核、还能随时叫停”的系统工程。在细胞周期这件大事上,细胞一旦决定进入周期,就像启动一项国家级工程:DNA 要复制,细胞器要扩增,能量与原料要重新分配,连细胞骨架和“分裂机器”都要搭建,真正危险的不是“做这些准备”,而是最后那个不可逆的瞬间,到底要不要把复制好的遗传信息分成两份,把整个细胞一分为二,让一个细胞变成两个细胞。生命没有把这个决定交给任何一个“总指挥式”的单一开关,而是让一整套以激酶为核心的调控网络来“集体表决”。

图1:细胞周期概念示意图(来源:Wikipedia)

细胞周期的划分:G1期→S期→G2期→M期,以及G0期。G1期:进行细胞生长,S 期:进行DNA复制,使DNA成为相同的两份,G2期:制造蛋白质,准备细胞分裂的所需物质,M期:有丝分裂;为进行核裂(染色体分离)和质裂(细胞质分裂)的阶段。当细胞处于G0期时 就会停止细胞一切的复制分裂过程

是当细胞走到分裂的关口,所谓“投票”本质上就是多路激酶信号的叠加与互相制衡。推进分裂的那一派,需要在合适的时间、合适的强度被激活;而负责监督的检查点体系,会不断抛出问题:DNA 复制是否完整?有没有损伤?染色体是否被正确“挂”在纺锤体上、准备平均分配?这些问题只要有一个回答不合格,刹车系统就会介入,让推进分裂的核心激酶被压制,议程暂停,优先进行修复;若损伤严重到不可逆,系统甚至会把议题从“继续分裂”切换成“启动凋亡”,相当于在制度层面保留了“紧急否决权”。激酶体系如此庞大,数量种类如此之多的原因就在于即便某一两个激酶短暂“情绪化”或波动失控,往往也撼动不了大局,因为它们必须在程序、同盟、阈值都满足的情况下才可能推动细胞跨过不可逆的门槛。生命用冗余、反馈和制衡,把单点失误的风险压到最低。

问题2:激酶体系如此复杂,但是激酶的功能却为什么如此简单

答:激酶的功能简单决定了激酶在细胞内调节活性的迅速,激酶的核心工作,是把一个叫“磷酸基团”的小“标签”(通常来自 ATP 这种细胞能量分子)转移到别的分子上。这个过程叫磷酸化。别小看这个“贴标签”的动作,它往往会立刻改变目标分子的状态,例如:让某个蛋白“启动/关改变蛋白的形状,让它更容易或更难与伙伴结合,决定蛋白要去细胞里的哪个位置工作影响蛋白是否会被降解(相当于给它“延长工期”或“下岗”),在这里为了确保这种分子状态瞬间调控的精度和准确度,所以生命系统采用了生物体中含量最为充沛的能量分子ATP和磷酸化作为作用锚点,由此可以看出,与激酶数量种类的冗余形成鲜明对比的正是激酶系统的功能的简单,但是正是因为这些巧妙的设计才保证了在生命调控过程中的精确和稳定。

问题3:万事开头难,能不能对人类发现的第一个激酶药物进行下介绍

答:激酶在生命中发挥的巨大作用决定了激酶作为药物靶点,将在治疗与细胞功能调节方面失衡造成的疾病中具有巨大作用,而激酶系统失衡造成的最大问题就是细胞失去周期调控变成不受控的癌细胞,所以激酶药物的第一个开山勇者就是用于治疗血液肿瘤疾病的药物:伊马替尼。

全球第一个正式开发成功的激酶抑制剂是靶向BCR–ABL 酪氨酸激酶,用于治疗费城白血病的抗肿瘤药物伊马替尼,作为第一个肿瘤的靶向激酶药物,伊马替尼的发现历史本来就是近代药物发现史的经典一课,让我们按照时间线回顾一下伊马替尼的发现历程:

1960年,在美国宾夕法尼亚大学医学院的实验室里,病理学家 Peter Nowell 和细胞遗传学研究者David Hungerford 在急性髓性白血病患者白细胞的染色体涂片上反复看到一个“异常小的染色体”。它不是偶然噪音,而是许多患者都一致出现的异常。由于发现地点在费城,这条异常染色体被命名为 “费城染色体”。

图2:费城染色体示意图(来源:Wikipedia)

大多数慢性髓系白血病患者的血细胞内含有费城染色体。每个典型细胞均包含 23 对由 DNA 组成的染色体。DNA 保留有体内每个细胞的指令。如果 9 号染色体和 22 号染色体断裂并部分交换,就会形成费城染色体。这种变化令 22 号染色体缩短,并形成新的细胞指令。新的指令可能导致慢性髓系白血病的形成。

1973年,遗传学家Janet Rowley用当时新发展的染色体分带技术证明:这不是简单缺失,而是一个易位:9 号与 22 号染色体发生了互换(t(9;22))。

接下来的十多年,随着分子生物学高速发展,研究者们初步阐明了t(9;22) 产生了一个融合基因 BCR–ABL,其产物是一种持续活化的酪氨酸激酶。这意味着它像一台发动机,油门被焊死在“全开档”,不断向细胞发出“增殖、存活、抗凋亡”等信号,推动 CML 发生与维持。

图3:BCR-ABL涉及的信号通路调控系统

真正让这枚分子进入历史的人物之一,是血液肿瘤学家 Brian Druker。他长期相信:既然BCR–ABL 是“罪魁祸首”,就应当尝试直接抑制它。Druker 与 Ciba-Geigy/诺华团队紧密协作,推动完成关键的细胞与动物证据:抑制 BCR–ABL 后,CML 细胞的增殖被选择性压下去,而正常造血相对更可保留。 随后进入临床。2001 年 NEJM 发表的 I 期试验(针对干扰素治疗失败的慢性期 CML)显示了极高的血液学缓解率与显著疗效信号,这在当时几乎是“改写教科书”的结果。

紧接着2001年5月10日 FDA 以加速批准方式批准伊马替尼,用于 Ph+ CML的急变期、加速期,以及干扰素治疗失败后的慢性期等情境;后续适应症与用药人群不断扩展。

图4:伊马替尼发现到上市那些第一代激酶药物研发的科学家

问题4:从这100个已上市的激酶药物中能总结出来哪些规律趋势

答:FDA和EMA批准上市的100个激酶药物为研究对象,对从伊马替尼上市以来的后续激酶药物进行综合分析,可以得出如下趋势:

以靶向受体酪氨酸激酶(RTK)主攻肿瘤仍是主战场,但靶向“免疫激酶”在扩大版图

从开始的非供价结合到后期为了应对耐药性而设计不可逆的共价结合取得了巨大成功

激酶药物的肿瘤治疗仍就是主导,但非肿瘤治疗的激酶药物已形成“第二增长曲线”

表1:100个已上市激酶药物中的靶点覆盖趋势

第一点:RTK主攻肿瘤仍旧是主战场,回望这100个激酶药物的发展历程,可以看出在过去二十多年里,激酶药物之所以能够持续产出大量可上市的药品,最稳定、最可复制的研发路径仍然集中在细胞膜上的受体激酶体系上。原因在于RTK一方面更容易形成清晰的致病链条,很多实体瘤的关键驱动事件(扩增、突变、融合)直接都是 RTK 驱动,且这些事件往往可以被检测、被分层,从而把“全人群有效率不高”的药物,重新定义为“特定分子亚型中的高应答药物”。

非常明显的一个案例就是早期在全人群非小细胞肺癌(NSCLC)中,EGFR 抑制剂会遇到明显的疗效天花板,甚至会“在全人群里站不住脚”,但当研究者把用药人群切换为“EGFR突变人群”时,疗效与应答率就显著提升,并且可以围绕耐药突变继续迭代。如果当年FDA对很多药都必须证明显著总生存获益,像“全人群NSCLC中的EGFR抑制剂”这类策略可能根本走不通。也就是说,RTK 之所以长期占据中心,并不是因为“它们更重要”,而是因为它们更容易形成“可证明的临床治疗因果链 + 可操作的患者分型 + 可迭代升级的耐药路线”,从而在监管与商业层面都更容易闭环。

另一个经常被忽略但非常关键的原因,是 RTK 的“药物循环经济学友好性”。在生物药尤其是单抗、双抗及ADC如火如荼的当下,行业长期以来一直在用单克隆抗体去攻克 RTK,这句话背后其实是一个产业层面的结构优势:即RTK 位于细胞表面,天然适合抗体、ADC 等生物药模式,也适合小分子从细胞外信号、到胞内激酶域的不同切入方式,当某条 RTK 通路的生物学证据足够强、临床未满足需求足够明确时,企业在“同一靶点不同形态”的武器库里有更多选择。这种“形态可选项”会显著降低研发不确定性,小分子做不顺时可以换抗体继续开发;抗体出现组织渗透、给药方式或耐药问题时又可以回到小分子继续进行迭代,最终让 RTK 领域更像一台可以不断循环输出创新药产品的“工业流水线”,而不是一次性赌注。

与之相对,“免疫激酶在扩大版图”描述的是另一条正在变得越来越确定的增长管线:激酶药物不再只围绕肿瘤的生长调控信号做文章,而是越来越多地进入炎症免疫与慢病管理领域。已经有 16 个激酶抑制剂是以非肿瘤适应症拿到首次 FDA 批准的,并且这些药都表现出不同程度的抗炎活性;其中 JAK 抑制剂领跑,通过阻断炎症相关的 JAK-STAT 信号,拿到了类风湿、银屑病关节炎、特应性皮炎、溃疡性结肠炎等多个可持续商业化的慢病适应症。这意味着激酶药物的治疗定义在发生变化。肿瘤场景里,很多时候容忍一定毒性、追求快速强效与联合方案;而免疫慢病场景里,药物要面对长期用药、真实世界依从性、风险管理与获益持续性,这会倒逼分子做得更干净、更可控,也会让“选择性、暴露、长期安全性”成为与疗效同等重要的工程指标。

更值得注意的是,免疫版图的扩张并不只靠 JAK 这一条管线。BTK 抑制剂正在进入免疫治疗领域,BTK 抑制剂最初在 B 细胞恶性肿瘤中成功展露拳脚,成为重磅产品,而因为 BTK 信号同时调控适应性与固有免疫,开发者正在竞速把这类药用于慢性免疫疾病,第100个批准的 激酶药物正是BTK 抑制剂 remibrutinib 获批于慢性自发性荨麻疹这样的自身免疫病就是最好的例证。

表2:中国高发癌种的激酶治疗谱系覆盖数据

第二点:共价不可逆的激酶药物的成功高度集中在少数结构上有合适可反应位点、且临床上确实需要这种策略的靶点家族上,最典型的就是EGFR/ERBB 和 BTK。从EGFR激酶药物的迭代史可以看出,当研究者认识到 T790M 这类“门控位点”突变是常见耐药路径后,阿斯利康据此设计了第三代 EGFR 抑制剂奥希替尼,目标是抑制突变型激酶,同时尽量减少对野生型 EGFR 的抑制,随后在 FDA的审评中在2015年给予这款“共价结合、不可逆”药物加速批准。在“突变导致原有可逆抑制剂失效”的压力下,共价不可逆可以用更强、更持久的靶点占领去提高对突变体的控制力,同时通过分子设计把对野生型的作用尽量“避开”,把疗效与毒性窗口重新拉开。在激酶药物的耐药性与选择性之间笔者认为奥希替尼可以看成药物设计史上的又一个经典案例。

在共价非可逆的这条设计路线上,BTK 的情况与 EGFR 在结构逻辑上类似。BTK 抑制剂最早的成功主要来自血液肿瘤,后来之所以会向免疫疾病扩张,是因为 BTK 同样参与固有与适应性免疫信号调控;而免疫慢病(如慢性自发性荨麻疹)往往意味着更长的用药周期、更强调真实世界安全性与风险管理。用于慢性自发性荨麻疹这样的自身免疫疾病,在这种人群里,所谓“共价不可逆”的优势可以是:较稳定的靶点覆盖带来更可靠的症状控制;但它的挑战也更尖锐:一旦有脱靶、免疫相关不良反应或累积风险,慢病用药会更快暴露问题。因此,BTK 领域近年也出现了通过提高选择性、优化暴露曲线、甚至发展非共价抑制剂来处理耐受性与长期安全性的趋势,这恰恰说明共价不可逆不是“终点”,而是“在特定靶点与特定临床约束下的一种高价值但高要求解法”。

从“比例”角度看,在所有已上市的小分子激酶抑制剂里,共价不可逆通常只占少数,而且你会反复看到它们集中在 EGFR/ERBB、BTK,外加少量像 FGFR2、JAK3 这类具备可利用反应位点且临床上需要更强靶点控制的靶点。背后的研发逻辑可以概括为一句话:共价不可逆是一种用“更持久的靶点占领/更强的耐药对抗能力”换取“更高的选择性门槛、更复杂的安全性与长期管理难度”的策略。也因此,它不会在所有RTK或所有激酶上全面铺开,而更像在少数高回报靶点上形成“集中爆发”的药物管线群。

表3:全球已上市的激酶药物中明确具有共价结合不可逆的药物信息

第三点:从适应症版图来看,激酶药物之所以直到今天仍然“以肿瘤为主导”,是由肿瘤生物学与药物研发逻辑共同决定的。肿瘤治疗领域更容易形成闭环:第一,很多癌种的关键驱动事件(突变、扩增、融合)直接落在激酶或其上游/下游的核心调控节点上,能够把患者切分成相对“纯”的分子亚群;第二,肿瘤临床的获益终点(缓解、无进展生存、总生存)更容易在可控时间窗内观察到,从而更适配监管审批与商业化节奏;第三,肿瘤治疗允许在一定范围内容忍毒性,用“强抑制、快速见效”换取临床结局改善,这使得小分子激酶抑制剂在肿瘤这一战场上长期保持高产出。

在自身免疫与炎症性疾病里,患者规模更大、治疗周期更长、复发和病程控制是核心矛盾,一旦出现“口服、可长期管理、机制明确”的小分子方案,就很容易形成持续的临床使用与商业回报。与此同时,慢病场景对安全性的要求更系统,迫使药物从“能抑制”升级到“能长期抑制且可管理”,这也倒逼行业在选择性、暴露-占领关系、长期风险控制上做更精细的工程。

这种“肿瘤仍占主导但逐步逼近饱和”的背景,反过来解释了为什么非肿瘤正在形成一条清晰的第二增长曲线。已经有16个激酶抑制剂在首次获批时就面向非肿瘤适应症,而且这些药物普遍具备不同程度的抗炎活性。

在非肿瘤的免疫治疗中,现阶段激酶药物研发最重要的引擎就是免疫激酶,尤其是 JAK–STAT 轴。JAK抑制剂领跑,通过阻断炎症相关的 JAK–STAT 信号,这类药物已经拿到了类风湿、银屑病关节炎、特应性皮炎、溃疡性结肠炎等一系列“可盈利、可扩适应症”的批准。

这其实意味着激酶抑制剂的价值表达方式发生了变化:肿瘤里更多是“延长生存/提高缓解率”的短周期、强干预;免疫慢病里则更强调“降低复发、控制症状、改善生活质量”的长期管理与真实世界依从性。两者对药物的产品定义不同,导致研发策略也不同:肿瘤强调快速推进、耐药迭代与联合;慢病强调长期安全性窗口、风险分层与可持续用药体验。

除了 JAK,BTK 的“从肿瘤走向免疫”进一步强化了非肿瘤管线开发的确定性。BTK抑制剂最初在B细胞恶性肿瘤中成功,成为重磅产品;而由于BTK信号也参与固有与适应性免疫调控,开发者正在加速把BTK抑制剂推向慢性免疫疾病。最终第100个激酶药物由诺华的BTK抑制剂remibrutinib获得,适应症是慢性自发性荨麻疹这一自身免疫病。

第100个激酶药物的案例直观地说明:非肿瘤不再只是“零星补充”,而是已经出现了以免疫通路为轴、可持续扩展的产品群与管线竞争。更进一步看,第二增长曲线并不只局限于常见免疫病,还延伸到“罕见病+精准机制”的新空间。如非典型激酶ALPK1与罕见自炎症综合征ROSAH的例子,强调早期、甚至终身干预可能改变疾病自然史,并提示罕见病可能成为该类药物下一阶段的重要增长区域。

表5:已上市的100个激酶药物中以“非肿瘤”为买点的自免激酶药物

问题5:你上面牛皮吹了那么多,说点激酶药物的不足和担忧吧

答:来说说激酶药物的坏话,说坏话可是要操心的,上次极客湾说华为手机的坏话可是被请去喝茶了。

那些成功上市赚的盆满钵满的重磅炸弹总是人们谈论的焦点,但是请不要忘记在这100个成功激酶药物后的那些所谓的“背景”,失败的“背景”至关重要。比如 IGF1R 受体酪氨酸激酶在多种癌症中过表达(乳腺癌尤甚),曾引发行业蜂拥而上。2000-2021年间至少16个IGF1R抑制剂(小分子、抗体、细胞疗法等)进入临床,总计183项癌症临床试验、入组超12000人、花费超过16亿美元,但几乎都失败。

当时激酶药物研发的领袖人物John Hickman总结说,当时是一种“看到靶点过表达就冲上去”的阶段,生物学逻辑被忽视,群体心理驱动(其实就是勒庞所说的乌合之众啦)了决策。随着时间推移,行业更理解激酶信号的复杂性和局限:表达水平、突变、抑制剂本身的抑制强度都不足以单独解释临床成败。同时,随着更多临床结果出现,大家也意识到伊马替尼那种“单药奇迹”是例外而非常态;在MAPK通路的 BRAF/MEK 里,单抑制一个靶点很快会被肿瘤绕开,只有BRAF与MEK联合才更容易获得持久效果。CDK4/6 抑制剂在激素受体阳性、HER2阴性乳腺癌中也往往需要与内分泌治疗联用,以获取更好的效果,其实对于复杂的肿瘤治疗“联合用药才是出路”。

同时作为开发者和肿瘤患者必须面对一个更现实、更具争议的临床问题:多数激酶抑制剂到底能为患者带来多大真实获益?以TG Therapeutics的 umbralisib(Ukoniq,PI3K抑制剂) 为例,FDA曾在2021年基于两项单臂开放试验的总体缓解率(约43–49%)给予加速批准,但随后公司公布的随机、确认性Ⅲ期结果提示风险超过收益(甚至提示死亡风险上升),药物被撤回。FDA也因此开始更系统地审视PI3K抑制剂在血液肿瘤领域的整体风险。自1992年加速批准制度出现后,企业可以用“替代终点”更快获批(如应答率、无进展生存),但这些读数并不总能转化为真实临床获益,而且确认性证据往往推进很慢。

最后就是老生常谈的价格问题:诺华2001年上市伊马替尼时定价约每月2200美元(按通胀调整相当于约3800美元);到2023年,美国抗癌激酶抑制剂平均月费用已接近17900美元。最贵的例子之一是Taiho的FGFR2抑制剂 futibatinib(Lytgobi),用于FGFR2融合/重排的胆管癌,月费用可达约44000美元。未来监管可能更强调优化临床试验设计、收集更扎实的总生存证据;如果很多药都必须证明显著总生存获益才能获批,那么历史上不少药可能过不了关(写到这,哈哈,笔者笑的眼泪都流出来)。

结尾让我们形而上学一下,人体基因组编码500多个激酶,但FDA已批准的小分子激酶抑制剂大概主要覆盖其中约10%;广谱小分子库据称可影响激酶组中相当大比例(文中提到约68%)。与此同时,大约三分之一的激酶仍属于研究不足、疾病关联不清的“暗激酶(dark kinases)”。研究者指出,这些暗激酶往往因为缺乏与疾病的直接关联、抑制后表型不明显、或者缺乏足够选择性的化合物而被忽略;但更系统的理解可能打开新视野。比如 PIP4K2C(一种脂质激酶)为例:早期被归入“暗激酶”,后来研究提示其可能参与免疫调控;但要做出既强又足够选择性的抑制剂并不容易,甚至有人推测它的主要作用可能并非依赖强酶活,而更像“支架蛋白”。团队因此尝试用降解剂来“破解”该靶点,并有公司把相关IP许可用于肿瘤项目,认为PIP4K2C可能是“癌细胞适应性/存活能力基因”。未来药物发现可能需要更整体、更系统的生物学视角,而不是只盯着少数“显眼靶点”(我们东大往往在创新药的大方向上就是盯着显著靶点不放)。

图5:暗激酶

也许暗激酶就像暗物质,才是真正生命体内推动细胞重大事件的关键调控物质,未来在长生不老、意识置换、人脑接口那些赛博朋克领域也许有神奇的作用,星球大战中原力是不是也与暗激酶相关

参考文献

1.Wikipedia

2.DOI:10.1038/d41573-025-00188-7

临床2期核酸药物

100 项与 Ciba-Geigy AG 相关的药物交易

登录后查看更多信息

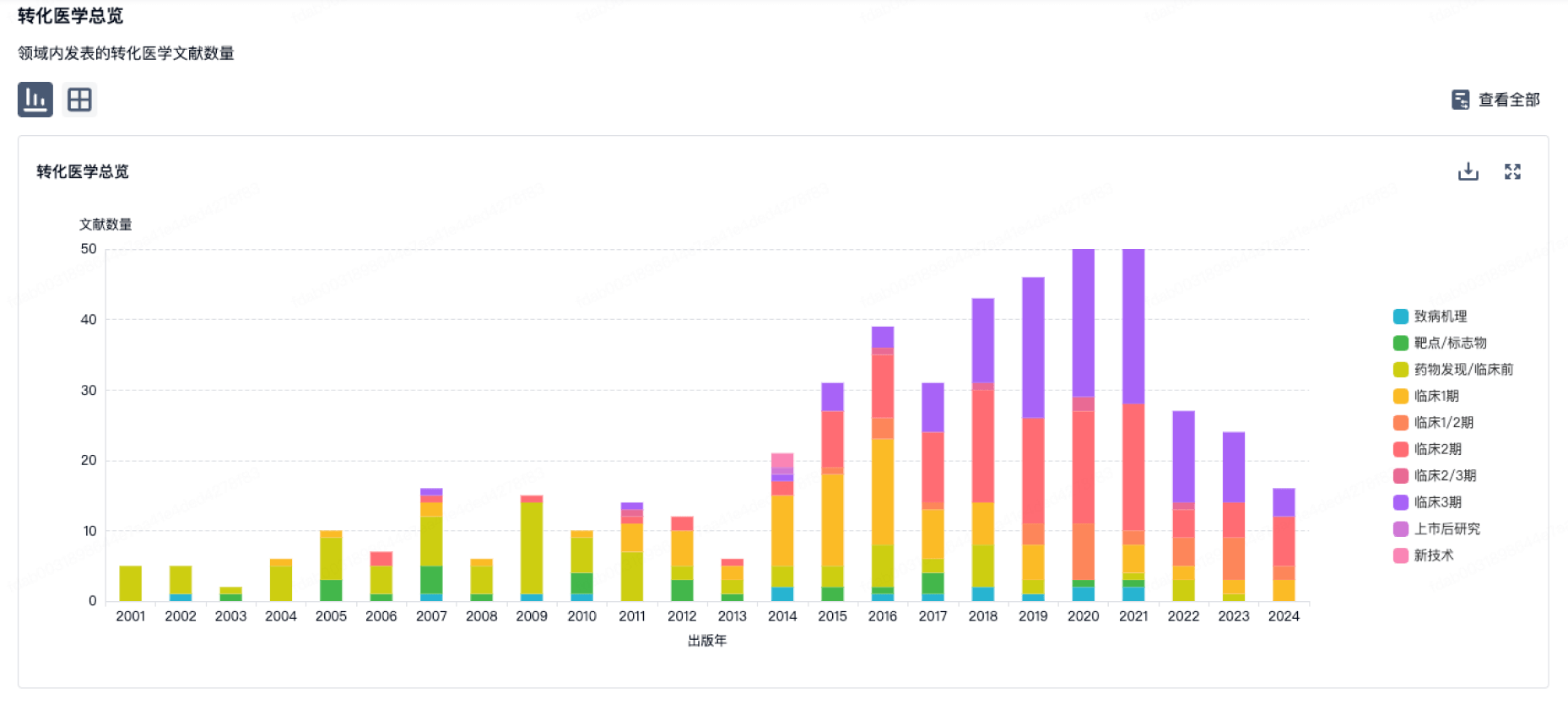

100 项与 Ciba-Geigy AG 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年03月01日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

其他

51

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

CGS-27830 ( ETA x ETB ) | 心肌缺血 更多 | 终止 |

CGS-36112 ( ECE x PREP ) | 心脏病 更多 | 终止 |

AO-82 | 肿瘤 更多 | 终止 |

CGS-21680C ( A2aR ) | 高血压 更多 | 终止 |

CGS-28106 ( ACE x PREP ) | 高血压 更多 | 终止 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

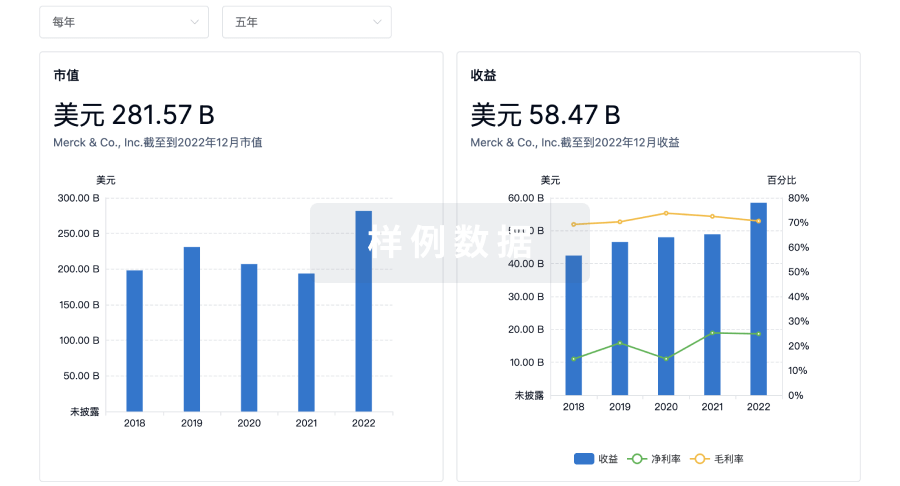

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

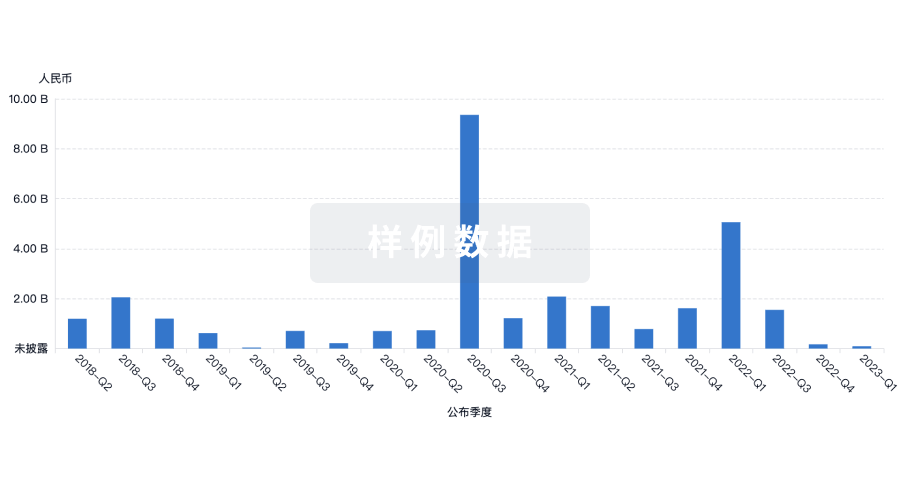

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

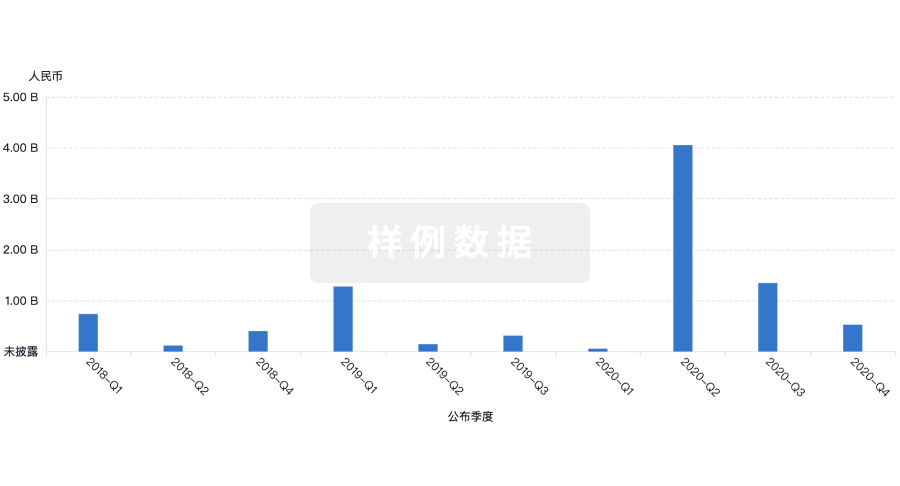

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用