预约演示

更新于:2025-05-07

4-1BB x BCMA x EGFR

更新于:2025-05-07

关联

1

项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的药物作用机制 4-1BB调节剂 [+2] |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段临床1期 |

首次获批国家/地区- |

首次获批日期1800-01-20 |

1

项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的临床试验NCT03070327

A Phase I Trial of B-cell Maturation Antigen (BCMA) Targeted EGFRt/BCMA-41BBz Chimeric Antigen Receptor (CAR) Modified T Cells With or Without Lenalidomide for the Treatment of Multiple Myeloma (MM)

The purpose of this phase I clinical trial is to test the safety of these CAR T cells in patients with myeloma.

There are two parts of this study. Part 1 of the study consists of screening for BCMA, Lenalidomide assignment and cell collection. Part 2 of the study is treatment with modified CAR T cells.

There are two parts of this study. Part 1 of the study consists of screening for BCMA, Lenalidomide assignment and cell collection. Part 2 of the study is treatment with modified CAR T cells.

开始日期2017-02-27 |

申办/合作机构 |

100 项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的临床结果

登录后查看更多信息

100 项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的转化医学

登录后查看更多信息

0 项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

41

项与 4-1BB x BCMA x EGFR 相关的新闻(医药)2025-01-20

·动脉网

双抗正值风口,三抗已初露苗头。

2025年1月13日,先声药业旗下抗肿瘤创新药公司先声再明宣布,已与全球制药公司艾伯维(AbbVie)就其处于中国和美国进行临床1期研究阶段的,GPRC5DxBCMAxCD3的TCE三抗管线SIM0500达成许可选择协议,艾伯维将支付给先声再明一定的预付款以及最高10.55亿美元的选择性权益付款和里程碑付款,以及大中华区以外地区的销售分成。

尽管单克隆抗体和双特异性抗体在临床治疗上都发挥了至关重要的作用,但对于恶性肿瘤的治疗疗效仍然有限。随着抗体药物的发展,同时靶向三个特异性抗原结合位点的三特异性抗体,在肿瘤治疗领域展现了非凡的应用前景。

与双特异性抗体相比,三特异性抗体还能够与肿瘤细胞或免疫细胞表面的另一个靶点相结合,或桥接免疫细胞并阻断双信号通路等作用,更有利于将药物或免疫细胞重定向至肿瘤部位,增强结合特异性,提高靶向性,降低脱靶毒性,从而提升抗肿瘤能力。

因此,虽然当下全球暂时没有三抗药物获批,可是已经有不少中国Biotech布局其中。同时,MNC也从2024年开始布局,或许我们将在2025年的BD交易中看到越来越多的三抗管线。

01

MNC悄然入局

2024年三抗的交易数量超过了过去3年的总和且总额近80亿美元。

与双抗的双靶点相比,三抗的抗体组合更加丰富多样,也为抗体药物的研发提供了更多的空间。因此,MNC开始通过并购、许可交易以及股权投资等方式入局三抗/多抗赛道。

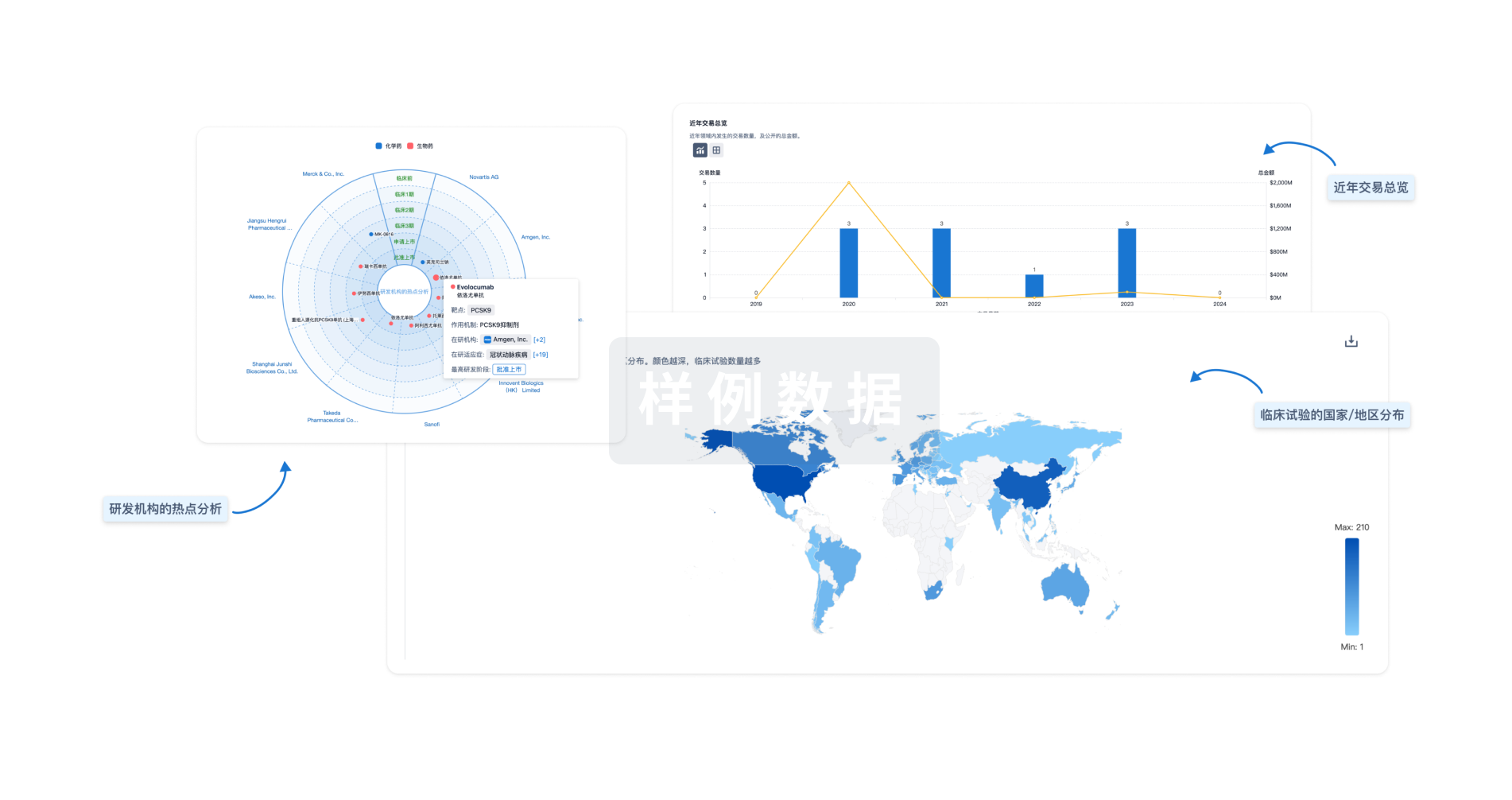

近几年三抗交易情况,据公开信息收集整理

可以看到,包括辉瑞、艾伯维、GSK、吉利德以及默沙东这些MNC在2024年都已出手,特别是默沙东一年内就花了近40亿美元并购两家专注于三抗药物开发的公司,可见其对三抗的态度。

其中,以30亿美元卖给默沙东的EyeBio值得一说。EyeBio成立于2021年,迄今为止融资1.3亿美元,而默沙东早在A轮就参与其中。2024年2月,EyeBio公布了其核心管线EYE103的1b/2a期临床积极数据,随后在5月,默沙东便出手并购,到了8月,Clinicaltrials网站便出现了EYE103临床2/3期试验的信息,可谓是惟快不破。

默沙东在2024年1月并购Harpoon的交易则更凸显默沙东对三抗的看好。此次交易除了收获临床中颇具前景的DLL3/CD3抗体管线外(MK6070),还得到了Harpoon多个三特异抗体平台,其中包括在肿瘤微环境中特异性激活的ProTriTAC和TriTAC-XR三特异抗体平台这一前瞻性技术平台。

值得注意的是,据Insight数据库信息,MK6070和罗氏的RO7616789以及泽璟生物的ZG006是全球范围内仅有的三款进入临床阶段的靶向DLL3的三抗管线。到了8月份,第一三共与默沙东签订MK6070的全球共同开发和商业化协议(默沙东保留该药在日本的独家权力),第一三共将付出1.7亿美元的首付款。

有意思的是Harpoon也曾出现在艾伯维的故事里,早在2019年,艾伯维以3000万美元+5000万美元的里程碑付款获得了Harpoon旗下一条三抗管线的全球独家授权。只是后来艾伯维对其重视不够,将权益退回。

此次艾伯维花大价钱收购先声再明的三抗管线,很有可能是受到竞争对手的影响。例如强生旗下就拥有CD38单抗、BCMA-CAR-T、BCMAxCD3双抗、甚至GPRC5DxCD3双抗等多个多发性骨髓瘤(MM)领域产品,而艾伯维自身仅有一款BCMAxCD3双抗似乎显得势单力薄。

先声再明的GPRC5D/BCMA/CD3三抗在前期研究中表现出了针对MM细胞的强大T细胞毒性效应,肿瘤杀伤效果显著,耐受性好,起效剂量低,停药后肿瘤不复发等多重优势。对艾伯维而言,既然错过了GPRC5D/CD3双抗,直接入局BCMA/GPRC5D/CD3三抗也不失为一种选择。

从这些并购事件不难看出,进入临床阶段的三抗管线拥有较高的交易价值。此外,涉及热门靶点的三抗管线,也极具BD潜力。目前,全球的三抗管线已经开始向肿瘤和自免这两大市场推进。

02

超100条管线在研,默沙东靠并购领先

三抗的多样性带来的更多可能性,让药企趋之若鹜。

尽管目前尚未有三抗药物获批,但已有多家生物医药企业布局三特异性抗体,并研发设计出具有迭代优势的靶点组合药物。据不完全统计,目前全球三抗药物管线已超百条,其中约有一半已进入临床阶段,只是大多数尚处于临床早期阶段。

部分在研三抗管线,据公开信息整理

MNC中,赛诺菲布局较多,如靶向Anti-CD3/CD38/CD28的SAR442257,其介导了强烈的肿瘤细胞杀伤作用,与抗CD38单抗相比,SAR442257在体外对CD38高表达和CD38低表达的MM细胞均表现出高3~4个数量级的杀伤效力。SAR443579(NKp46/CD16/CD123)则有可能成为血液瘤患者的新选择。辉瑞开发的Anti-IL-13/IL-4/TSLP(PF-07275315),属于三功能融合蛋白,针对特应性皮炎已进入临床2期。

从时间上来看,全球的三抗/多抗管线从2021年开始大幅增长,国内同样也是从这一年开始出现增长。到了2024年,已经有多家中国Biotech布局三抗赛道,仅这一年,国内就有超过10条三抗1类新药管线首次在国内获批IND,进展较快的包括天广实、百利天恒、神州细胞、信达生物、嘉和生物、泽璟生物、恩沐生物、博锐生物以及普米斯等。

从适应症分布来看,三抗延续了单抗和双抗类药物类似的思路,最热门的领域依然是肿瘤,整体管线占比超过50%,毕竟抗肿瘤药物市场需求大、医保覆盖范围广,企业有推动创新的动力。

03

国产三抗百花齐放

国内药企正悄然加速三抗赛道的研发。

如基石药业在2024年底宣布旗下用于治疗多种实体瘤的管线CS2009(PD-1/VEGF/CTLA-4三特异性抗体)已在澳大利亚递交临床试验申请。受此消息影响,公司股价一度上涨7%。

市场之所以如此热情,既有康方双抗在2024年的铺垫,也有市场对于后续三抗爆发的期待。

从作用机制来看,PD-1/VEGF/CTLA-4三特异性抗体相对于康方PD-1/VEGF双抗,anti-CTLA-4能促进更多初始T细胞激活、迁移浸润至肿瘤组织。在第39届癌症免疫治疗学会年会上基石药业公布的临床前数据显示,CS2009展示出优于潜在竞品(包括PD-1/CTLA-4双抗、PD-1/VEGFA双抗以及抗PD-1/抗CTLA-4联合疗法)的抗肿瘤活性。

此外,阿斯利康的PD-1/CTLA-4双抗目前也有4项适应症(非小细胞肺癌、胸膜间皮瘤、宫颈癌和头颈鳞癌)处于临床3期阶段,且从前期数据来推断成功概率较高。并且这些靶点都是成熟靶点,组合之下能覆盖包括非小细胞肺癌、卵巢癌、肾细胞癌、宫颈癌、肝细胞癌、胃癌等多个肿瘤适应症。同时对于PD-(L)1疗法响应不佳的PD-L1低表达或PD-L1阴性的群体也能进一步获益。

如果说康方的PD-1/VEGF双抗有希望向K药发起冲击,那么基石药业和宏成药业都有布局的PD-1/CTLA-4/VEGF三抗是否也有进一步的空间呢?

三特异性抗体按照作用机制的不同主要分为:T细胞接合器、免疫检查点抑制剂、NK 细胞接合器、靶向三个肿瘤相关抗原、延长半衰期的TCE以及三功能融合蛋白等。目前的国产三抗管线类型相对全面。

恩沐生物的CMG1A46药物为靶向CD3/CD19/CD20的三特异性抗体,其适应症为急性淋巴细胞白血病、血液肿瘤、滤泡性淋巴瘤、弥漫性大B细胞淋巴瘤。CMG1A46同时靶向 T细胞表面的CD3以及B细胞上的两个抗原表位CD20和CD19,通过募集CD3+T细胞增强T细胞功能,介导B细胞耗竭并杀死表达CD19/CD20的B细胞。

基石药业的CS2006是靶向4-1BB/PD-L1/HSA的三特异性抗体,它是一款免疫检查点抑制剂,同时靶向肿瘤免疫抑制性PD-1/PD-L1通路和肿瘤免疫刺激性4-1BB通路,发挥PD-L1阻断作用以及4-1BB激活的协同效应,仅局部激活肿瘤定向的特异性免疫应答。

嘉和生物的GB263(Anti-EGFR/cMET/cMET)则走了靶向三个TAA的路径。通过靶向EGFR和两种不同的cMET表位,阻断cMET及EGFR的信号通路,下调cMET和EGFR的蛋白水平。拓创生物的TAVO-412也选择了类似思路。

普米斯生物的PM-8003是靶向PD-L1/TGF-β/VEGF的三功能融合蛋白,通过阻断TGF-β通路可以减少Treg细胞的数量,增加效应T细胞的活性,从而恢复对抗PD-L1治疗的敏感性。

有意思的是,国产三抗才刚加速,四抗就已经起步。

2024年12月20日,百利药业GNC-038四特异性抗体注射液的临床试验申请获得NMPA默示许可。9月20日,百利药业GNC-077多特异性抗体注射液临床试验也获得国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)批准。

基于GNC平台,百利天恒开发了多款候选药物。其中,除未披露的GNC-077外,还有3款四特异性抗体已处于临床开发阶段,包括GNC-038(CD3 × 4-1BB × PD-L1 × CD19)、GNC-035(CD3 × 4-1BB × PD-L1 × ROR1)和GNC-039(CD3× 4-1BB × PD-L1 × EGFRvIII)。

可以看到国产多抗在肿瘤领域布局较为全面,考虑到近来MNC频繁收购双抗资产,并着手将肿瘤双抗管线拿去做自免临床,未来三抗在自免市场同样极具想象空间。

04

自免开始卷三抗

TCE的热浪终究开始扑向了自免。

2024年TCE双抗出尽了风头,如CD19/CD3,CD20/CD3等。2024年的交易显示未来三抗TCE将是一个重要的发展方向。2024年10月,GSK宣布以8.5亿美金收购中国恩沐生物的三特异抗体CMG1A46,根据协议,GSK将向恩沐生物支付3亿美金的首付款。

值得注意的是,新闻显示GSK计划开发和商业化CMG1A46,并将重点放在B细胞驱动的自身免疫疾病上,如系统性红斑狼疮(SLE)和狼疮性肾炎(LN),并有可能扩展到相关的自身免疫疾病。

据之前披露的信息,CMG1A46不仅可以杀伤CD19、CD20双阳性的B细胞,还可以清除CD19或者CD20单阳性的细胞,同时在体外的半数效应浓度仅为0.3pM,与传统的1+1型CD20 TCE相比,具有更好的安全性和更强的活性。在体内,CMG1A46可以在24小时内快速的清除B细胞,与传统CD20 TCE双抗相比可以给到更高的剂量,在1mpk的剂量下对B细胞的清除持续了28天。

艾伯维此次收购先声药业的SIM0500三抗,在血液瘤之外,BCMA和GPRC5D靶点在某些自免疾病的B细胞上也有表达,现有靶向BCMA的药物已经在干燥综合症、NMOSD、系统性硬化症、类风湿关节炎等自免疾病中展现出疗效。未来SIM0500在自免领域同样具有开发潜力。

有意思的是,NewCo的风也开始吹到国产多抗上。

2025年1月,药明生物与Candid Therapeutics达成研究服务合作协议,Candid将拥有一款基于药明生物通用型多特异性抗体专利技术平台WuXiBody发现的,处于临床前开发阶段的三特异性抗体的全球权益。就在20多天前,Candid还一口气宣布了三笔关于TCE与中国Biotech的研发合作交易。

2024年11月,维立志博与风险投资公司Aditum Bio就一款三抗药物达成了一项产品的独家选择权及许可协议,双方将基于维立志博CD19/BCMA/CD3三特异性T细胞衔接器(TCE)LBL-051,成立新药研发公司Oblenio。

三特异性抗体管线有望成为2025年靓丽的风口。

*封面图片来源:123rf

如果您认同文章中的观点、信息,或想进一步讨论,请与我们联系;也可加入动脉网行业社群,结交更多志同道合的好友。

近

期

推

荐

声明:动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。

动脉网,未来医疗服务平台

引进/卖出临床1期并购临床2期

2024-12-06

今年来T细胞接合器(T Cell-Engager,TCE)接棒ADC,成为医药行业产品管线对外授权的又一风口:

10月29日,葛兰素史克(GSK)宣布,以3亿美元的首付款从恩沐生物(Chimagen Biosciences)收购CMG1A46,获得CMG1A46的全球权利。这是一款处于临床阶段的CD19和CD20靶向T细胞接合器(TCE)。

9月4日,岸迈生物以6000万首付款+5.75 亿里程金,授权 Vignette 在大中华区(包括中国大陆,香港,澳门和台湾地区)以外开发和商业化 EMB-06(BCMAXCD3 双抗)的独家权利。Vignette的领投方为 Foresite Capital。Vignette 公司成立于 2024 年,由 ForesiteLabs 孵化,专注于免疫和炎症相关疾病的创新疗法。

8月9日,默沙东宣布,以7亿美元现金首付款收购同润生物用于治疗B细胞相关疾病的新型双特异性抗体CN201,获得CN201全球权利。目前该产品用于治疗复发或难治性非霍奇金淋巴瘤(NHL)临床研究正处于I期阶段,用于治疗和复发或难治性B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)的临床研究正处于Ib/II期阶段。

8月5日,嘉和生物发布公告,将CD3/CD20双抗GB261的大中华区外全球权益授权给TRC 2004,后者支付数量可观的股权、数千万美元预付款、4.43亿美元里程碑金额,以及个位数至双位数比例的销售分成。

值得注意的是,同润生物和默沙东的合作首付款为7亿美金,仅次于BMS与百利天恒关于双抗ADC的合作;而GSK与恩沐生物的交易首付款为3亿美元,在过去国内众多BD交易中也算是第一梯队的水准。

今年来CD3相关授权合作交易汇总

TCE是一种特殊双抗,一端(或2端)连接TAA(肿瘤相关抗原)定位肿瘤细胞,另一端连接T细胞的CD3表位,激活T细胞,发挥T细胞的肿瘤杀伤作用。相比ADC用细胞毒素杀伤, TCE双抗本质是激活T细胞的免疫疗法,因此相比ADC对靶点表达量要求低、但是肿瘤特异性要求更高。相比于个性化、定制化的CAR-T疗法,“现货”型TCE双抗在便利性、可及性和生产成本上都具备优势。

针对TCE双抗药物,截至目前国产在研共计154款,其中130款产品处于临床前-I期临床的早期研发阶段,占84%。进入临床 I/II 期、II 期、III 期产品分别有 19款、4款和1 款。从靶点上来看,CD3+BCMA、CD3+CD19、CD3+GPRC5D为目前管线数量TOP3的靶点,CD20、4-1BB、HER2和DLL3紧随其后。

国产TCE双抗药物靶点分布(来源:Insight数据库,仅统计活跃管线)

01

血液瘤:TCE药物大放异彩,多个靶点均有成药

由于血液瘤的靶点主要在B细胞或骨髓细胞上表达,这些细胞被杀伤后可以通过造血干细胞进行再补充,因此不会很大程度地影响机体的功能。这意味着TCE药物在血液瘤治疗中可以减少对正常组织的损害,提高治疗的安全性。此外血液瘤的肿瘤细胞位于血液中,并且被T细胞所环绕,因此CD3双特异抗体能够源源不断地招募T细胞对肿瘤进行杀伤。基于TCE药物独特的作用机制、较低的非肿瘤靶向毒性、肿瘤微环境中的优势、结构设计的优化,使得其在血液瘤治疗中展现出显著的效果。

因此目前TCE类主流靶点主要集中于血液瘤,其中BCMA、CD19、CD20和GPRC5D在研的多抗类产品数量分别为34、30、23和17个;已获批上市的分别为2、1、3和1个;在三期临床或BLA阶段的为2、0、1、0个,其余均在早期阶段。

据不完全统计,目前在研的针对血液瘤适应症国产TCE双抗共有49款,1款处于临床2期,12款处于临床1/2期,15款处于临床1期。

国产针对血液瘤适应症TCE双抗在研管线(部分,来源:Insight数据库)

GR1803是由智翔金泰自主研发的用于治疗复发/难治性多发性骨髓瘤的重组人源化抗BCMA×CD3双特异性抗体。GR1803注射液能够同时结合抗原BCMA和CD3,其结合BCMA的亲和力(10-10M)较结合CD3的亲和力(10-8M)高两个数量级。这种非对称的亲和力设计在保证此双特异性抗体分子募集并激活T细胞杀伤肿瘤细胞的同时,可以有效减少因CD3抗体导致的T细胞非特异性激活,从而降低GR1803在体内的毒副作用。GR1803于2022年1月获得国家药品监督管理局同意开展多发性骨髓瘤适应症的药物临床试验批准通知书,目前处于II期临床试验阶段。

在2024年第29届欧洲血液学协会(EHA)年会,公布了BCMA×CD3双特异性抗体GR1803注射液单药治疗复发/难治的多发性骨髓瘤患者的I期临床研究数据:

截至2024年1月18日,共纳入50名患者,其中40名患者至少接受了一次疗效评估,客观缓解率(ORR)为85%(34/40),绝大多数缓解的患者仍在持续给药中,随访时间最长至44周。

180ug/kg剂量组共入组25名患者,中位随访时间为28周,其中23名患者至少完成了1次疗效评估,ORR为96%(22/23),部分缓解(VGPR)发生率为43%,完全缓解(CR)发生率为13%。

180ug/kg剂量组的13名基线合并髓外浆细胞瘤(EMM)患者的中位随访时间为20周,总体疗效评估ORR为100%(13/13),其中有7例VGPR和6例PR。

大多数患者在首次疗效评估时达到PR及以上的缓解,中位起效时间为3周。患者的缓解是持续的,且随着治疗持续缓解会进一步提高。

YK012是益科思特开发的靶向CD19/CD3的创新型免疫双特异性抗体,在开发过程中采用了质量源于设计的理念,运用公司独具优势特色的FIST平台进行开发的I类创新药物,定位为同类最佳(Best in class)。YK012拥有IgG+scFv对称分子结构。这种设计有四大优势,一是类似单抗结构,具有超长半衰期;二是能温和活化T细胞,保证安全性;三是采用沉默的IgG4 Fc段,可以限制效应功能;四是对称结构,制造工艺简单,易于商业化。

YK012于2022年进入临床I期,适应症为非霍奇金淋巴瘤(NHL),2024年7月开始B细胞急性淋巴细胞白血病(ALL)临床Ib/II期,今年10月份向中国CDE正式递交治疗两个自身免疫性疾病的IND(10月16日已完成其中1个),年底前向美国FDA递交两个自身免疫性疾病的preIND申请。海外商业化进展方面,目前日本专利已经获批,美国、欧盟PCT专利在制证阶段,大中华外市场权益陆续收到TS,近期有望达成高额的license-out交易。

IBI3003是信达生物研发的一款靶向GPRC5D×BCMA×CD3的三特异性抗体。2023 年 10 月 ,信达生物已在 ClinicalTrials.gov 平台上登记启动了一项 I/II 期临床试验(NCT06083207)。今年7月23日,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网最新公示,信达生物1类新药IBI3003获批临床,拟开发治疗复发或难治性多发性骨髓瘤患者。

02

实体瘤:技术平台持续迭代,TCE疗法不断取得突破

相比于血液瘤,TCE双抗在实体瘤的开发上面临三大难点,研发进展相对较慢:

早期实体瘤开发集中在HER2,EGFR、EpCAM、TROP2、MUC1和CEACAM5等在正常组织也有比较高表达的靶点,但TCE双抗活性高,靶点在正常组织表达常导致“on-targetoff-tumor”的毒性,无法达到有效的治疗窗口。为了达到疗效显著性差异,不得不提高剂量而牺牲安全性,最终导致临床试验失败。

肿瘤微环境中的免疫抑制。

T细胞浸润水平有限。

近年来,随着TCE技术的迭代和临床方案设计的成熟,TCE双抗在实体瘤适应症有望迎来新突破:目前仅获批catumaxomab(EPCAM/CD3)治疗恶性胸腹水,但2017由于销售不佳撤市。Tebentafusp(gp100/CD3)治疗葡萄膜黑色素瘤。安进的Tarlatama成为第3款在实体瘤取得突破的TCE双抗。

据不完全统计,目前在研的针对实体瘤适应症的国产TCE双抗共有93款,1款处于临床3期,3款处于临床2期,6款处于临床1/2期,15款处于临床1期。

国产针对实体瘤适应症TCE双抗在研管线(部分,来源:Insight数据库)

M701双抗作为友芝友生物自主研发的生物一类新药,具有独特的治疗机制。它同时靶向肿瘤细胞靶点EpCAM 和免疫 T 细胞活化靶点 CD3。EpCAM 是上皮细胞粘附分子,在上皮恶性肿瘤细胞表面最常见的特异性抗原之一。CD3则是免疫 T 细胞 TCR 复合物的组件。通过双靶结合,M701 能够桥连肿瘤细胞和免疫 T 细胞。M701 是国内首个自主开发并进入临床试验阶段的CD3/EpCAM 双特异性抗体。它的独特作用机制为恶性胸腹水的治疗提供了新的思路和方法。与目前临床主要治疗方案相比,M701安全性和疗效更优,有望成为胸腹水治疗的标准方案。

美国临床肿瘤学会(ASCO)2024年会上公布了友芝友生物公布的 M701 在中国开展的治疗晚期上皮实体瘤的数据显示,试验组的无穿刺生存时间显著长于对照组(中位值 54 天对 24 天,HR=0.39,p=0.001),且亚组分析揭示胃癌、卵巢癌、结直肠癌等不同癌种类型受试者均有获益趋势。生存分析显示,M701 经治的受试者有生存期延长的趋势(中位值 113 天对 76 天,HR=0.45,p=0.0575),试验组和对照组的 6 个月的生存率分别为 35.2% 和15.8%。生存时间的亚组分析显示,胃癌患者在试验组的生存时间显著延长(中位值 128 天对 64 天,HR=0.45,p=0.0438)。

QLS31904是齐鲁制药自主研发的一款靶向DLL3/CD3的双特异性抗体。

2022年5月该药在中国获批开展针对晚期实体瘤的临床研究。根据齐鲁制药新闻稿,该公司拟开发QLS31904用于治疗小细胞肺癌等晚期实体瘤。前期研究已表明,QLS31904能识别肿瘤细胞表面的特异性抗原,同时激活机体自身的免疫细胞,特异性杀伤肿瘤抗原阳性的细胞,以达到治疗的目的。该药的基础研究结果已在2022年AACR年会上进行展示。

IBI389是信达生物自主研发的一种抗CLDN18.2的T细胞衔接双特异性抗体,通过连接T细胞受体复合体中的CD3和肿瘤细胞表面的CLDN18.2抗原,诱导免疫突触形成,刺激T细胞活化,促进细胞溶解蛋白的产生、炎性细胞因子的释放和T细胞进一步增殖,从而达到持续杀伤肿瘤细胞控制肿瘤生长的目的。

在2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会上信达生物公布了IBI389治疗晚期胰腺癌(PDAC)和晚期胃或胃食管肿瘤(G/GEJC)患者的两项I期临床研究结果。其中针对晚期实体瘤和胃或胃食管肿瘤患者中的I期剂量递增和扩展研究结果显示:

截至2024年5月1日,在接受 ≥ 10μg/kg IBI389单药治疗的 CLDN18.2 IHC 2/3+≥10% G/GEJC 患者中,26例受试者至少接受过1次基线后肿瘤评估,其中8例受试者达到部分缓解(PR),客观缓解率(ORR)和疾病控制率(DCR)分别为30.8%和73.1%。

安全性方面,截至2024年3月11日,共入组120例既往经过标准治疗失败或不耐受的晚期恶性肿瘤受试者。IBI389总体耐受性良好, 各剂量组未观察到剂量限制毒性(DLT)事件。60%的受试者发生细胞因子释放综合征 (CRS),仅1例3级,未发生 4 级或 5 级 CRS。共有58.3%的受试者发生≥3级药物相关不良事件(TRAEs),最常见的≥3级TRAE为γ-谷氨酰转移酶升高(21.7%)、淋巴细胞计数降低(13.3%)和食欲减退(5.0%)。

03

自免:长坡厚雪,TCE疗法逐渐展现潜力

B细胞在自身免疫性疾病中扮演关键角色,深度清除B细胞或为神经免疫(MS、gMG)、风湿免疫(SLE、干燥综合征等)和肾病(狼疮肾炎)等多种自免疾病带来获益。随着CD19CAR-T在红斑狼疮的积极数据的公布,CD3双抗也开始在自免领域的探索。

2024年6月,Blinatumomab(CD19/CD3)首次在系统性硬化(SSc)的ITT数据在《EuropeanJournalOfCancer》发表,结果表明Blinatumomab可以实现深度B细胞耗竭,带来皮肤评分(mRSS)的改善和肢端灌注的改善,且安全性良好。

罗氏在2022年开展了mosunetuzumab(CD20/CD3)的Ib期多中心、开放标签、剂量递增研究(NCT05155345),以评估mosunetuzumab在SLE患者中的安全性、耐受性、药代动力学和药效学。该研究将在全球招募了约50名SLE参与者,目前仍在患者入组中。

IGMBiosciences在2023年5月宣布,其imvotamab(CD20/CD3)双抗,获得FDA批准开展治疗SLE以及严重RA的临床1b期研究。IGM还获得了FDA的批准imvotamab治疗特发性炎症性肌病(肌炎)以及狼疮的IND申请。Imvotamab还在临床前体外研究中证明,与利妥昔单抗相比,它可以更有效地消耗CD20表达水平低的B细胞。IGM还划提交IGM-2644的IND申请,IGM-2644是一种CD38/CD3的TCE双抗,正在研究用于治疗自免疾病。除了CD20/CD3双抗,BCMA/CD3双抗也有探索:再生元在《Science》子刊发文将Dupixent联合BCMATCE用于逆转严重过敏,或在自免领域有广阔前景。

据不完全统计,目前在研的针对自身免疫性疾病适应症的国产TCE双抗共有7款,1款处于临床I/II期,1款处于临床阶段,其余5款处于临床前研发阶段。

国产针对自身免疫疾病适应症TCE双抗在研管线(部分,来源:Insight数据库)

SCTB35产品为神州细胞以差异化竞争优势为目标自主研发的一款CD20xCD3双特异性抗体注射液,可通过介导T细胞与肿瘤细胞的结合形成免疫突触,实现有效的T细胞激活及肿瘤细胞杀伤。9月10日,中国国家药监局药品审评中心(CDE)官网公示,神州细胞1类新药SCTB35注射液获批临床,适应症为B细胞介导的自身免疫性疾病。今年3月,SCTB35注射液在中国首次获批临床,拟治疗复发/难治性CD20阳性B细胞非霍奇金淋巴瘤。两次临床获批意味着在癌症治疗探索之外,神州细胞将同时启动该药物针对自身免疫疾病治疗前景的临床研究。

资料来源:各个公司官网、中信建投、海通国际、德邦证券

共建Biomedical创新生态圈!

如何加入BiG会员?

免疫疗法细胞疗法抗体药物偶联物引进/卖出并购

2024-12-05

·同写意

全球肿瘤重磅炸弹Top10正在面临前所未有的冲击。

如下图所示,超过半数的Top10肿瘤药物在未来5年内将遭遇专利悬崖。

更危险的是,Top10的迭代药物也正在摩拳擦掌,更有部分Top10药物已经在头对头临床中被击败成为背景板。

如今中国biotech/biopharma正在成为冲击的“辅助力量”。2023年,中国肿瘤药物临床数量超过美国,而国外各大药企近年来在国内“批发”肿瘤管线的现象也在井喷。

可以预见的是,全球肿瘤重磅炸弹Top10的格局,未来将迎来一次大洗牌。

1

PD-(L)1的时代将要过去?

K药被FDA获批于2014年9月,O药被FDA获批于2015年4月,T药(tecentriq)获批于2016年,这也是上文所述,免疫检查点抑制剂药物开始井喷,大家看到了PD-1能够拓展的适应症之广,并且能和诸多靶向药,化疗药物联用,是肿瘤治疗药物的全能之星。K药能够创造销售额的奇迹,是其广泛的适应症癌种决定的。

但是,K药被击败了,在最大的癌种之一——NSCLC的一线疗法上,并且HR不是统计学擦边意义的0.8左右,达到了0.51。如果要迭代PD-1类型的免疫检查点抑制剂,需要的路径有几条:1)将PD-1和VEGF这类别的功能的抗体靶点进行组合,然后在大癌种上做出比K药更优异的效果;2)将PD-1和CTLA-4、TIGIT、4-1BB这类同类型的免疫检查点抑制剂进行组合,然后做出比K药更强的细胞免疫刺激效用,进而做出更好的疗效;3)当然,目前还有第三条更新的路——信达的IBI-363,一款全新的融合蛋白,主要针对PD-1和IL-2 biaα两个靶点进行组合,现在来看能够打出非常不错的对T细胞刺激的“战绩”。

如前文所说,目前国内biotech/biopharma们在肿瘤领域的布局已经到了不容忽视的程度,这个时代,中国的biotech将会在全球肿瘤管线中占有举足轻重的作用。根据IQVIA发布的《Global Oncology Trends 2024》,2023年位于中国总部的药企开启的肿瘤学临床试验已经超过了美国:中国占比35%,美国占比34%。而在五年前,这个数字仅仅是20%,2008年,这个数字仅仅是1%。

(图片来源:Global Oncology Trends 2024)

国内Biotech如康方生物在把握PD-1药物的迭代趋势占尽先机,布局AK112和AK104撑起了一片天,连胰腺癌这个K药没涉及的几乎是免疫疗法的无人区,AK104都有涉及。而AK112更是在国内以头对头三期临床战胜了K要进行了真正意义上系统性的迭代,同时借助各方优势进行募资进而扩大临床适应症,以求更进一步。检索clinical trial网站,AK112的临床数量有着46项。

因为AK112所展现出的潜力,该靶点的双抗已经到了近乎需要肿瘤布局pharma们人手一个的程度,最值得关注的是BD普米斯PM8002的BioNTech,在最新的研发日PPT中,BioNTech将其形容为之后肿瘤战略的骨干,足见其对该药物的信心;而K药的权益所有者默沙东都在中国BD了礼新的PD-1×VEGF双抗,足以见MNC对该路线认可。

除了在双抗上布局之外,MNC们也在做着其它的努力尽全力为重磅炸弹续命。例如近日K药皮下制剂的III期临床大获成功。除了K药之外,O药的皮下版本III期临床在今年1月公布,FDA的PDUFA日期也提前到了今年年底。而T药的皮下版本则是三者中最快的,已经于9月份被FDA获批上市。

开发不同剂型是一方面,购买ADC权益开发联用策略则是另一方面:默沙东和BMS均在这上面得到了充分体现,默沙东于科伦博泰,BMS与百利天恒,都在ADC上进行了大额BD,中国的创新药,在某种程度上,正在海外帮助着重磅炸弹续命。

2

高垂直度药物进展几何

高垂直度靶向药引领了一个癌症治疗的时代,存在突变基因的情况下,靶向药就是癌症患者的救命神药。其中最典型的自然是阿斯利康的第三代靶向药奥希替尼,它于2015年上市,大大拓展了第一代靶向药耐药后肺癌患者的生存期。

高垂直度药物,未来要面临的竞争并不小。奥希替尼被头对头击败击败就是一个强烈的信号:三代TKI虽然目前而言没有下一代TKI迭代的压力,但ADC和高垂直度双抗疗法的压力已经到来。在《盲盒开出王炸:肺癌领域大变天》对该次头对头临床有着非常详细的叙述:埃万妥单抗+拉泽替尼头对头奥希替尼成功做出了惊人的成绩(mPFS:23.7 monthVS16.6 month),今年8月19日,FDA批准埃万妥单抗联合拉泽替尼用于具有EGFR外显子19缺失或外显子21 L858R置换突变的局部晚期或转移性NSCLC成人患者的一线治疗。

其它高垂直度药物呢?恩扎卢胺主要针对前列腺癌,是非常典型的雄激素受体拮抗剂,该药面临的一个最大问题是:专利将要到期。恩扎卢胺2012年FDA获批上,2026年专利到期,而国内的仿制药已经早早开始准备冲击该市场:2021年江苏豪森药业的仿制药首先过评,此后,科伦,人福,齐鲁等熟知的国内大药企都竞相抢占该市场。截至2024年6月,已经有5家药企的恩扎卢胺仿制药过评。

当然,其中的专利纠纷复杂原因较多,目前除了豪森之外,其它药企的仿制药并未开始销售。但专利期一到,就会出现群狼扑食的景象。

(图片来源:邴药说)

此外,在前列腺癌适应症上,核药目前的影响力已经到了不容忽视的程度。诺华的Pluvicto是FDA批准的首款用于治疗这类mCRPC患者的靶向放射配体疗法,与SOC(标准治疗)相比,Pluvicto+SoC可显著延长影像学无进展生存期(rPFS,8.7vs3.4个月)和总生存期(OS,15.3vs11.3个月)。根据诺华2024年三季报,其前三季度,销售额已经突破10亿美元,这仅是其上市的第二个完整年,同样这也还只针对PSMA靶点敏感的部分前列腺癌患者人群。

哌柏西利情况类似,它在中国的专利已经于2023年到期,在第十批国采中过评企业达到了14家。不过它在海外的情况稍好,美国专利到期时间为2027年。这其实是辉瑞经过非常惨烈的争夺得来的:2019年,多家仿制药商通知辉瑞,他们已申请Ibrance的仿制药批准,理由是该药物的两项关键专利无效,但辉瑞成功赢得了数年的延期至2027年。目前该药的销售额从2022年开始下滑,2023年已经从2021年的54.3亿美元下降到了约48亿美元。2024年上半年,该药销售额又同比下滑约8%。

如果把视野放的更远一些,乳腺癌和前列腺癌方向的小分子未来要面对的是PROTAC新型疗法的剧烈冲击。PROTAC疗法在癌症领域首先下手的就是乳腺癌和前列腺癌,其biotech前驱——Arvinas的主要布局管线便在于此:ARV-471主要布局乳腺癌,目前已进入临床III期阶段;ARV-110和ARV-766主要布局前列腺癌。

这是目前高垂直度小分子药物面临的现状,销售额高的重磅炸弹们面临的围剿,让Pharma们一点都不敢掉以轻心。

3

血液重磅炸弹的紧迫困境

血液瘤药物目前的紧迫程度,一点都不比实体瘤轻松。近端而言,新的BTK抑制剂正不断挤占着市场,并且专利悬崖迫在眉睫;远端而言,CAR-T疗法和TCE双抗首先攻克的就是血液瘤,目前正在加速放量阶段。

首先是伊布替尼,它面临的专利现状可能稍好,根据艾伯维提交给美国证券交易委员会的文件中表示,由于之前与仿制药制造商达成的和解,预计2032年Q2之前不会有任何 伊布替尼产品的仿制药上市。不过它目前面临的近忧,是新型BTK抑制剂的冲击。

伴随着百济神州的泽布替尼等药物的市场冲击,伊布替尼面临市场格局迅速红海化。2021年,伊布替尼的销售额达到了94亿美元,此后便开始下滑,2022年其销售额为83.52亿美元,2023年,伊布替尼的销售额略超60亿美元。两年时间,销售额下降了超过三分之一。其中,阿卡替尼和泽布替尼等后起之秀不断抢夺着伊布替尼的市场,后续的BTK抑制剂上,强生的第三代抑制剂Pirtobrutinib已经于2023年由FDA加速获批上市。

来那度胺的药物历史在top10中算较为漫长的,它于2005年被FDA批准,专利部分非常复杂,自2020年开始经历了数次的仿制与和解,目前有几家厂商(例如Alvogen)正在有限制地生产仿制药。当然,该药的销售额下滑是必然趋势。该药2021年的全球销售额达到了128.98亿美元,2022年的销售额跌到了100亿美元以下,为99.78亿美元,2023年的销售额则腰斩了三分之一以上,在60亿美元左右。

强生的达雷妥尤单抗在全球布局来看,专利压力倒是没有太大:它的原研方Genmab在美国等地的专利将在20年代末,30年代初到期。但该药物受到的新型大分子疗法的冲击是巨大的:它的主打适应症是多发性骨髓瘤,这也是现在无论是TCE还是CAR-T都在重点突破的方向。

哪怕不提中国近期海量的骨髓瘤TCE双抗的NewCO交易,就是强生自家,也在积极布局下一代的疗法:强生下一代的多发性骨髓瘤疗法,一项是与传奇生物合作的CAR-T药物西达基奥仑赛,一项是BCMA×CD3的TCE双抗Teclistamab,强生分别给了二者50亿美金以上的销售峰值。

血液瘤的紧迫困境或许更加体现在CAR-T和双抗/三抗的新型疗法上,近期内从嘉和生物的NewCo交易开始,中国共发生了六起相关双抗/三抗的NewCo交易,国外的疯抢是血液瘤领域大分子药物加速迭代的加急奏鸣曲。

结语:药王不可能永远是药王,目前全球肿瘤药物市场需要正视的一个问题是:又快、又好和性价比高中国创新分子的入场,它研发方面大规模批量创新将会大大加速肿瘤药物迭代的进度。而有关于中国的BD交易数量井喷,则是最好的体现。

同写意媒体矩阵,欢迎关注↓↓↓

临床3期免疫疗法

分析

对领域进行一次全面的分析。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用