预约演示

更新于:2025-11-29

Hainan Hailing Chemipharma Corp. Ltd.

更新于:2025-11-29

概览

标签

感染

皮肤和肌肉骨骼疾病

小分子化药

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 小分子化药 | 2 |

关联

2

项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的药物作用机制 fungal CYP51A1抑制剂 |

非在研适应症 |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 日本 |

首次获批日期2005-04-11 |

靶点 |

作用机制 PBPs抑制剂 [+1] |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 日本 |

首次获批日期1981-12-07 |

17

项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的临床试验CTR20252752

芦曲泊帕片(3mg)在中国健康人群中空腹和餐后状态下单次给药的人体生物等效性临床试验方案

主要目的:以持证商为Shionogi lnc.的芦曲泊帕片(商品名:稳可达,规格:3mg)为参比制剂,以海南海灵化学制药有限公司研发的芦曲泊帕片(规格:3mg)为受试制剂,评价两种制剂在中国健康受试者中空腹和餐后状态下的生物等效性。次要目的:观察受试制剂和参比制剂在中国健康受试者中的安全性。

开始日期2025-08-07 |

申办/合作机构 |

CTR20252818

巴瑞替尼片在中国健康人群中空腹和餐后状态下单次给药的人体生物等效性临床试验方案

主要目的:以持证商为 Eli Lilly Nederland B.V.的巴瑞替尼片(商品名:Olumiant®,规格:4mg)为参比制剂,以海南海灵化学制药有限公司研发的巴瑞替尼片(规格:4mg(以 C16H17N7O2S 计))为受试制剂,评价两种制剂在中国健康受试者中空腹和餐后状态下的生物等效性。

次要目的:观察受试制剂和参比制剂在中国健康受试者中的安全性。

开始日期2025-08-06 |

申办/合作机构 |

CTR20251711

评估受试制剂非奈利酮片(规格:10 mg)与参比制剂非奈利酮片(Kerendia®,规格:10 mg)在健康成年参与者空腹和餐后状态下的单中心、开放、随机、单剂量、两周期、两序列交叉生物等效性试验

研究空腹和餐后状态下单次口服受试制剂非奈利酮片(规格:10 mg,海南海灵化学制药有限公司生产)与参比制剂非奈利酮片(Kerendia®,规格:10 mg,Bayer AG生产)在健康参与者体内的药代动力学,评价空腹和餐后状态下口服两种制剂的生物等效性。

开始日期2025-05-24 |

申办/合作机构 |

100 项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

74

项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的新闻(医药)2025-11-22

礼来公司:147 年创新历程,从印第安纳小实验室到万亿药企一、创立:品质至上的起点(1876-1900)

1876 年 5 月 10 日,38 岁的美国内战退伍军人、药剂师 Eli Lilly 上校在印第安纳波利斯租下一栋砖房,带着 1400 美元创立礼来公司。面对当时假药泛滥的市场,他立下誓言:只生产高品质处方药,不做江湖假药。1881 年

:正式注册为 "Eli Lilly and Company",设立董事会,向家族成员发行股票。1886 年

:聘请首位全职研究员,开创制药行业 "研究 - 生产 - 质量控制" 一体化模式。1890 年

:儿子 J.K. Lilly 加入,开启家族三代领导时代。二、创新突破:奠定行业地位(1901-1950)1. 胰岛素革命(1923 年)

礼来与班廷、贝斯特合作,推出全球首款商业化动物胰岛素 Iletin,将糖尿病从致命疾病变为可控慢性病,奠定公司在代谢疾病领域的百年领先地位。Eli Lilly and Company2. 抗生素时代先驱1940 年代

:率先大规模生产青霉素,拯救数百万二战伤员。Eli Lilly and Company1958 年

:开发万古霉素 (Vancocin),至今仍是抗生素 "最后一道防线"。Eli Lilly and Company3. 疫苗贡献

1955 年:成为全球首家大规模生产和销售索尔克脊髓灰质炎疫苗的公司,为消灭小儿麻痹症立下大功。三、全球化与多元化(1951-1990)1. 从家族企业到公众公司(1952 年)

上市发行股票,首位非家族 CEO Eugene Beesley 上任,开启职业经理人时代。

确立 "以研发创新为核心" 的战略定位。2. 全球扩张里程碑1918 年

:在上海设立首个海外代表处,迈出全球化第一步。1993 年

:重返中国市场,开启在华长期投资。1996 年

:在苏州建立首个中国生产基地,累计投资超 200 亿元,完成研发 - 生产 - 销售全产业链布局。3. 划时代药物问世1982 年

:推出重组人胰岛素 Humulin,全球首个应用基因工程技术的医疗产品,引发生物技术制药革命。Eli Lilly and Company1986 年

:抗抑郁药Prozac(百忧解)在比利时上市,被誉为 "世纪之药",改变精神疾病治疗格局。Eli Lilly and Company四、黄金时代:创新药与全球领导(1991-2010)

1996 年:三款重磅药物同年上市:

精神分裂症治疗药 Zyprexa(再普乐)

第二代胰岛素类似物 Humalog(优泌乐)

胰腺癌治疗药 Gemzar(健择)标志着礼来在糖尿病、精神疾病、肿瘤三大领域的全面领先。

2003-2005 年:

勃起功能障碍药物 Cialis(希爱力)

糖尿病治疗新药 Byetta(百泌达,首款 GLP-1 受体激动剂)

抗癌药物 Alimta(力比泰)产品线进一步丰富。五、战略转型:从传统制药到创新科技巨头(2011-2020)1. 研发投入倍增2019 年

:以 80 亿美元收购 Loxo Oncology,强化精准肿瘤学布局。Eli Lilly and Company

研发投入从 2010 年的 40 亿美元增至 2020 年的 93 亿美元,占营收 30% 以上。2. GLP-1 领域厚积薄发

2014 年:度拉糖肽 (Trulicity) 获批治疗 2 型糖尿病,后成为年销超 30 亿美元的 "现金牛",为 GLP-1 市场积累宝贵经验。六、减肥药革命:从糖尿病药到万亿市值(2021-2025)替尔泊肽 (Tirzepatide):医药史上最成功的 "意外"2017 年

:礼来重启 GLP-1 减重研究(早在 1990 年代科学家 DiMarchi 就发现 GLP-1 减重潜力但被忽视)。2022 年 5 月

:糖尿病适应症 Mounjaro 获批。2023 年 5 月

:减重适应症 Zepbound 获批,临床试验显示最高24% 的体重减轻,效果远超市场预期。市场统治与市值飞跃2025 年 Q3

:替尔泊肽销售额达101 亿美元,首次单季破百亿,占公司总营收 57.4%。2025 年 11 月 21 日

:股价达 1066.65 美元,市值突破 1 万亿美元,成为全球首家跻身 "万亿俱乐部" 的制药企业,也是继伯克希尔・哈撒韦后第二家非科技类万亿公司。七、面向未来:AI 与基因医学(2025 至今)1. AI 驱动的研发转型2025 年 10 月

:与英伟达合作建设制药行业最强算力 "超级计算机",将药物发现准确率提升至 90%。2025 年 11 月

:上海创新孵化器 (LGL) 启用,加速 AI 辅助药物研发。2. 口服 GLP-1 与管线扩展Orforglipron

:口服 GLP-1 药物预计 2025 年底提交肥胖适应症申请,2026 年 Q1 上市,有望进一步扩大市场覆盖。Eli Lilly and CompanyRetatrutide

:三靶点分子,已进入 III 期临床,预计 2027 年上市。八、礼来精神:创新与责任并重百年价值观

:"Take what you find here and make it better"(精益求精)。Eli Lilly and Company社会责任

:设立 Lilly Endowment 基金会,累计捐赠超 10 亿美元;全球员工志愿服务项目覆盖 140 多国。Eli Lilly and Company九、礼来的成功密码

1. 研发驱动 + 精准战略:

专注 "best-in-class" 而非 "me-too" 药物

在糖尿病、肿瘤、精神疾病、肥胖等慢病领域构建深厚技术壁垒

2. 全球化 + 本地化双轮驱动:

全球 13 个生产基地、8 个研发中心,产品覆盖 143 国

中国等新兴市场营收占比从 2000 年的 5% 提升至 2025 年的 18%

3. 把握代谢疾病黄金赛道:

从胰岛素到 GLP-1,持续引领 "人类健康管理" 革命

减肥药市场预计 2030 年达 1500 亿美元,礼来已确立主导地位总结:创新驱动的百年传奇

从 1876 年印第安纳波利斯的小实验室,到 2025 年市值破万亿的全球制药巨头,礼来用 147 年时间书写了 "创新 - 全球化 - 再创新"的传奇。如今,凭借替尔泊肽的爆发和 AI 制药的前瞻布局,礼来正从传统药企向" 科技 + 医药 " 复合型巨头转型,引领人类健康管理进入新纪元。

注:截至 2025 年 11 月 21 日数据,市值波动属正常市场行为。

2025-11-19

信息与工业融合发展作为《中国制造2025》实施的重点任务,通过国家战略引导、产业政策支持和技术自主创新,在半导体、5G通信网络、人工智能、大数据等多方面已取得显著突破。为探索信息技术前沿及应用研究,搭建产学研合作平台,海南省工业研究所于2025年11月15日在海南省海口市主办“智绘海南,数创未来:新一代信息技术赋能产业创新发展研讨会”。海南省工信厅领导及中国矿业大学、海南大学、海南师范大学相关专家学者应邀参会,并与多家企业就新一代信息技术赋能产业高质量发展展开交流研讨。

海南省工业研究所所长支世涛在致辞中表示,“向数图强”做为海南自由贸易港打造新质生产力的重要支撑,依托“人工智能+”行动赋能自贸港高质量建设,成为亟待探索的重要命题。希望通过本次产学研交流平台,聚焦新一代信息技术与各领域的融合实践,汇聚行业智慧、分享前沿经验、促进成果转化,让信息化技术更好赋能海南各产业发展。本次会议在专题报告基础上,还增设前沿技术及产业信息化研讨环节。

技术专题报告环节,在边缘多模态技术研究应用方面,中国矿业大学研究团队就压缩感知与边缘多模态融合及通算资源协同优化进行专题报告。徐永刚副教授针对矿山物联网环境下的海量数据采集传输处理和存储面临的挑战,通过压缩感知理论框架为源端压缩采集的新理论体系,实现对源端信息的高效压缩,降低信息对带宽需求;李松副教授通过对空中计算、数字孪生边缘网络、异构融合计算及信息时效性等开展研究,旨在实现边缘计算与无线网络的深度融合。

在信息应用医药医疗方面,海南大学智慧医疗团队邱钊教授及崔菲菲副教授分别就“深度学习的医学影像辅助诊断”及“生成式人工智能的药物研发关键技术”进行报告,通过计算机辅助诊断及多模态融合,可以提高影像诊断的全面性和准确性,而靶点识别、分子生成、临床试验预测及多模态数据整合等是生成式人工智能在药物研发中的关键技术。

做为产学研融合发展的需求主体,企业代表也就自身产业信息化发展情况进行分享。华为云工业数字化转型实践包括数字化管理中台的建立、智能化模型基座的开发及园区数字化运营管理模式;港华能源投资有限公司围绕智能能源聚合,通过云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等数智化手段,提高能源利用效率;海南远程新能源商用车有限公司、雨帆乳业有限公司、斯莱克科技有限公司分别针对汽车生产、乳业制品及易拉罐制造引进先进的智能管理系统,通过互联网平台、智能制造平台、智慧管理平台,在营销、生产、产品溯源、质量控制、仓储管理、采购、财务、人力等实现了全方位一体化管理。海灵化学制药公司就NuGenesis系统在其药品研发质量控制应用进行分享,在实验记录、样品流转、物料及数据管理实现了智能化。

专题报告内容汇聚压缩感知与边缘多模态、计算机深度学习、生成式技术、云计算等当前信息化理论研究热点,并通过在智能预测、医药研发、影像诊断、生产制造优化等方面的探索应用,为相关领域信息化发展提供了具有借鉴意义的现实案例。在技术前沿及产业信息化研讨环节,高校专家及企业代表进行面对面深度沟通,专家学者就信息化技术发展、人工智能预测、信息化推动智能智造等方面进行前沿分析,并针对工业低碳智能管理系统、智能监测、人工智能对生产质量控制提升及在药物研发的应用,尤其是一致性评价成本控制及缩短研发周期等方面展开研讨,为海南产业与信息化融合发展提供了新的思考方向。会议临近尾声,针对企业代表关心的智能制造方面的监管政策及措施,支世涛所长进行了解答,并提出,海南省工业研究所未来将以此次研讨会作为新契机,持续推进与省内外高校、科研院所、企业行业的合作交流,加快科技研发和成果转化,为信息技术与产业融合发展作出更积极努力探索。

来源:海南省工业研究所

监制/许雅妮 杨仕维

主编/华婉婷

编辑/姚慧玲

法律支持/海南日新律师事务所

©海南公共频道

2025-11-17

·米内网

精彩内容

近日,国家药监局官网显示,齐鲁制药申报的3类仿制药注射用拉氧头孢钠获批生产并视同过评,为公司今年以来获批的第23个仿制药。米内网数据显示,2024年在中国三大终端六大市场(统计范围详见本文末)注射用拉氧头孢钠的销售额接近24亿元。

注射用拉氧头孢钠是一款新型半合成β-内酰胺类的广谱抗生素,用于敏感菌引起的各种感染症,如败血症、脑膜炎、呼吸系统感染症、消化系统感染症、腹腔内感染症、泌尿系统及生殖系统感染症等。

米内网数据显示,注射用拉氧头孢钠为国家医保乙类品种,2024年在中国三大终端六大市场的销售额接近24亿元,2025年上半年受第十批国采执行影响,其销售额有较大幅度下滑。从厂家格局看,海南海灵化学制药主导市场,近年来占比均超60%。

近年来中国三大终端六大市场注射用拉氧头孢钠销售情况(单位:万元)

来源:米内网格局数据库

一致性评价方面,海南海灵化学制药、山东润泽制药、重庆吉斯瑞制药、杭州森泽医药、杭州沐源生物、齐鲁安替制药等10家企业的注射用拉氧头孢钠已过评或视同过评;此外,海南倍特药业、南京丰恺思药物研发等企业的产品以新注册分类报产在审。

在全身用抗细菌领域,齐鲁制药已有35个品种过评或视同过评,以注射剂及口服剂型为主,其中头孢泊肟酯片、注射用厄他培南钠、注射用比阿培南、注射用盐酸头孢吡肟、头孢丙烯颗粒等品种为首家过评。

齐鲁制药已过评的全身用抗细菌药

来源:米内网一致性评价进度数据库

今年以来,齐鲁制药有23个品种获批生产并视同过评,包括6个心脑血管系统药物、5个全身用抗感染药物、4个消化系统及代谢药、4个抗肿瘤和免疫调节剂等。

今年以来齐鲁制药获批上市的仿制药

来源:米内网中国申报进度(MED)数据库

23个品种中,有多个品种为国内首批获批,其中伊布替尼片、枸橼酸伊沙佐米胶囊、氨磺必利注射液、注射用奥氮平为国内首仿+首家过评,恩他卡朋双多巴片(Ⅱ)、注射用卡非佐米、奈妥匹坦帕洛诺司琼胶囊、注射用硫酸艾沙康唑国产第2家获批,丁酸氯维地平脂肪乳注射液、二十碳五烯酸乙酯软胶囊国产第3家获批等。

资料来源:米内网数据库、国家药监局官网等

注:米内网《中国三大终端六大市场药品竞争格局》,统计范围:城市公立医院和县级公立医院、城市社区中心和乡镇卫生院、城市实体药店和网上药店,不含民营医院、私人诊所、村卫生室,不含县乡村药店;上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。数据统计截至11月17日,如有疏漏,欢迎指正!

免责声明:本文仅作医药信息传播分享,并不构成投资或决策建议。本文为原创稿件,转载文章或引用数据请注明来源和作者,否则将追究侵权责任。投稿及报料请发邮件到872470254@qq.com稿件要求详询米内微信首页菜单栏商务及内容合作可联系QQ:412539092

【分享、点赞、在看】点一点不失联哦

一致性评价上市批准

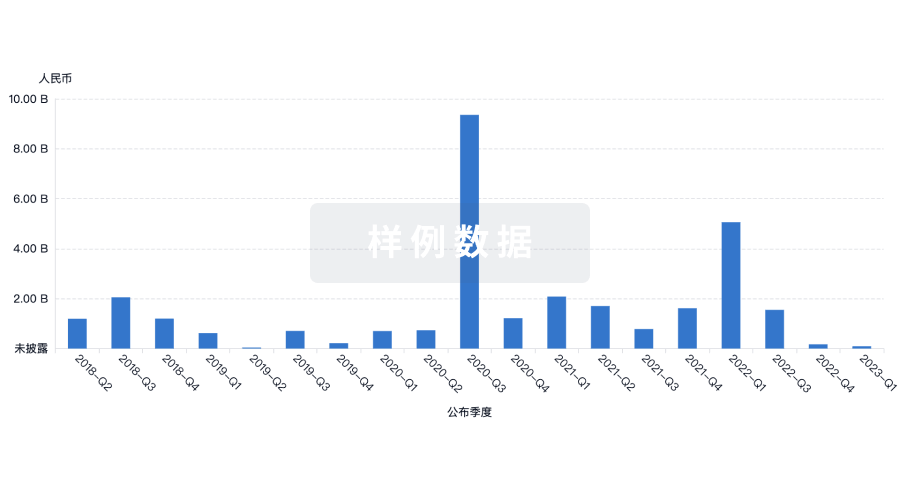

100 项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

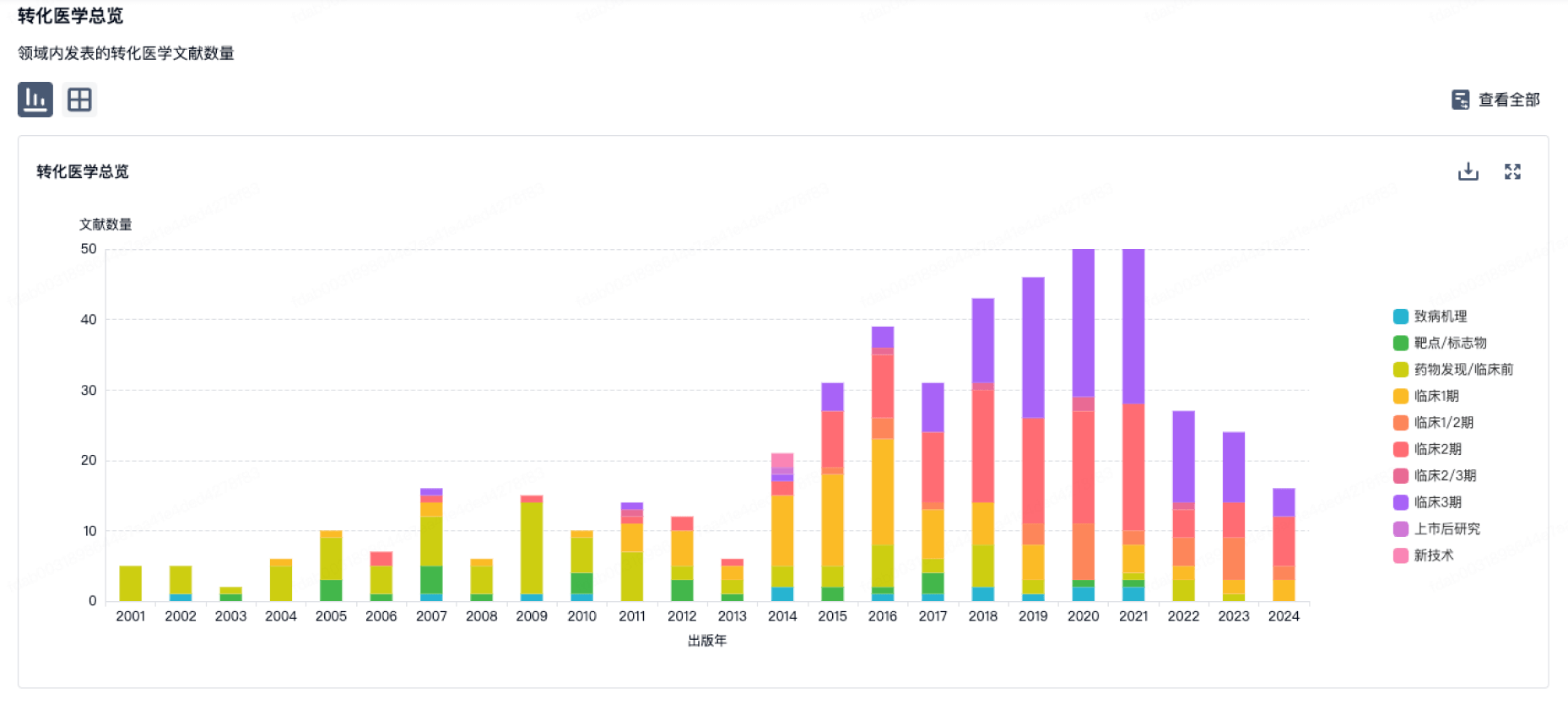

100 项与 海南海灵化学制药有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年03月01日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

批准上市

2

2

其他

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

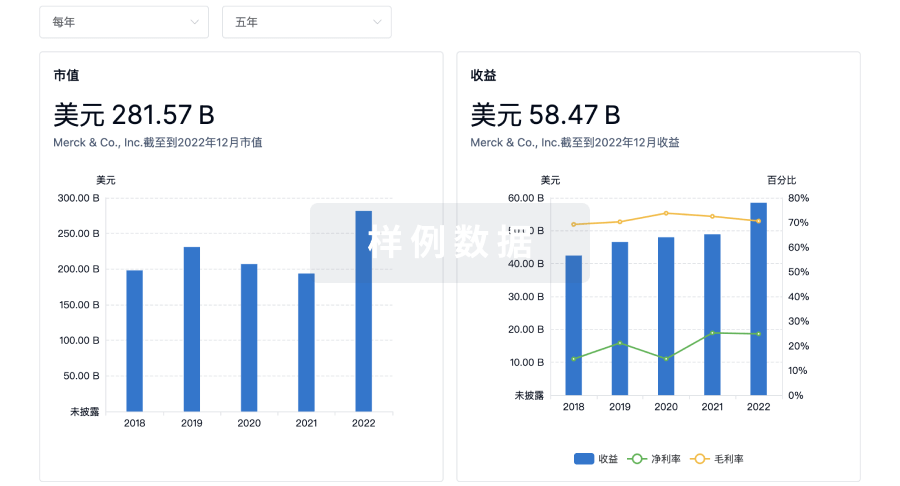

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

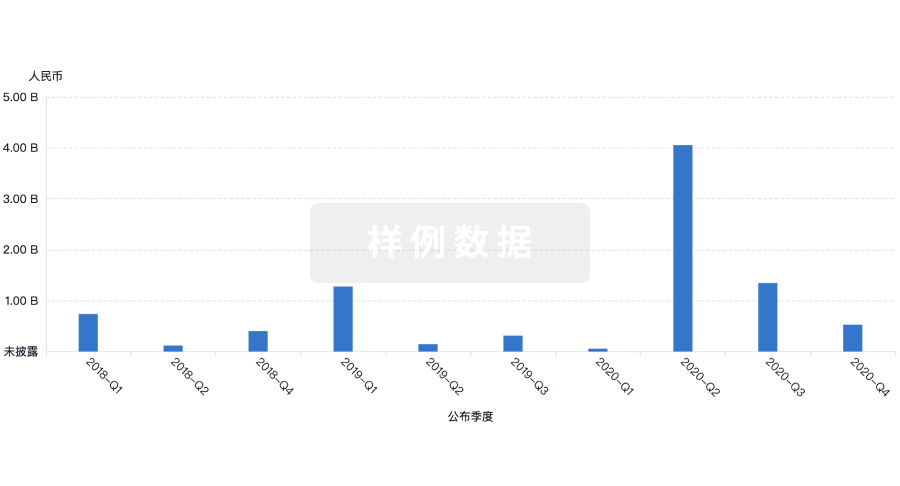

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用