预约演示

更新于:2026-02-15

Sinovac Biotech Ltd.

更新于:2026-02-15

概览

标签

感染

眼部疾病

预防性疫苗

减毒活疫苗

双特异性抗体

疾病领域得分

一眼洞穿机构专注的疾病领域

暂无数据

技术平台

公司药物应用最多的技术

暂无数据

靶点

公司最常开发的靶点

暂无数据

| 排名前五的药物类型 | 数量 |

|---|---|

| 预防性疫苗 | 38 |

| 灭活疫苗 | 11 |

| 多价疫苗 | 8 |

| 结合疫苗 | 7 |

| 减毒活疫苗 | 6 |

| 排名前五的靶点 | 数量 |

|---|---|

| SARS-CoV-2 antigen(新冠病毒抗原) | 3 |

| Ang2 x VEGF | 1 |

关联

42

项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的药物靶点- |

作用机制 免疫刺激剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 中国 |

首次获批日期2025-08-19 |

靶点- |

作用机制 免疫刺激剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 中国 |

首次获批日期2021-07-12 |

作用机制 新冠病毒抗原抑制剂 |

在研机构 |

原研机构 |

在研适应症 |

非在研适应症- |

最高研发阶段批准上市 |

首次获批国家/地区 中国 |

首次获批日期2021-02-05 |

165

项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的临床试验NCT07055295

Immunogenicity and Safety of a Rabies Vaccine (Serum-free Vero Cell), Freeze-dried in Comparison With Verorab®, in a Pre-exposure Prophylaxis Regimen in Healthy Populations Aged ≥1 Years: A Randomized, Double-Blind, Active-controlled Phase Ⅲ Clinical Trial

To demonstrate the immunogenicity of Sinovac rabies vaccine is non-inferior to the active-controlled rabies vaccine (Verorab®) after pre-exposure prophylaxis (PrEP) vaccination, and to confirm its satisfying safety profile in the pediatric and adult population in a PrEP schedule

开始日期2026-03-01 |

申办/合作机构 |

NCT07055893

Immunogenicity and Safety of a Rabies Vaccine (Serum-free Vero Cell), Freeze-dried in Comparison With Verorab®, in a Simulated Post-exposure Prophylaxis Regimen in Healthy Populations Aged ≥1 Years: A Randomized, Double-Blind, Active-controlled Phase Ⅲ Clinical Trial

To demonstrate the immunogenicity of Sinovac rabies vaccine is non-inferior to the active-controlled rabies vaccine (Verorab®) after post-exposure prophylaxis (PEP) vaccination, and to confirm its satisfying safety profile in the pediatric and adult population in a PEP schedule

开始日期2026-03-01 |

申办/合作机构 |

NCT07374510

An Open-Label Combined Randomized, Blinded, Placebo- and Active-Controlled Phase Ia Clinical Trial: Evaluate the Safety and Immunogenicity of the Group ACYW135X Meningococcal Conjugate Vaccine in Individuals Aged 2 to 59 Years

This trial adopts an open-label design combined with randomized, blinded, placebo-controlled and active-controlled design. The purpose of this trial is to evaluate the safety and immunogenicity of a Group ACYW135X Meningococcal Conjugate Vaccine. This study is planned to enroll 150 participants in total, with healthy individuals aged 2 to 59 years as participants. Among them, participants aged 18 to 59 years and 7 to 17 years will be assigned to the open-label design arm, while participants aged 4 to 6 years will be assigned to the randomized, blinded, placebo-controlled design arms.

开始日期2026-01-21 |

申办/合作机构 |

100 项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的临床结果

登录后查看更多信息

0 项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的专利(医药)

登录后查看更多信息

65

项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的文献(医药)2025-12-31·Human Vaccines & Immunotherapeutics

Lot-to-lot consistency, immunogenicity, and safety of a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) in healthy adults aged 40–65 years: A randomized, double-blind, controlled, phase IV clinical trial

Article

作者: Zhao, Haiyan ; Geng, Jiaxu ; Chen, Zhuozhuo ; Zhou, Siliang ; Zhang, Yunong ; Shi, Gang ; Xu, Li ; Li, Gaimei ; Zhao, Zhifeng ; Li, Yun ; Li, Guohua ; Wang, Lianhao ; Zhao, Weimin ; Jiao, Peng ; Wang, Bin ; Li, Jidong

This randomized, double-blind, phase IV study (NCT05731115) assessed the lot-to-lot consistency, immunogenicity, and safety of three manufacturing lots of a 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) in 1800 healthy Chinese adults aged 40-65 y. The participants were enrolled and randomized into three groups at a 1:1:1 ratio, with each group receiving one dose of PPV23 from one of three manufacturing lots. Blood samples were collected pre-vaccination and at 30 d post-vaccination for serotype-specific IgG antibody testing. The primary objective was to demonstrate lot-to-lot consistency via equivalence evaluation in 40-65 y old Chinese adults, assessed by geometric mean concentration (GMC) of IgG antibodies at 30 d post-vaccination. Safety data were collected for up to 30 d after vaccination. The results showed that GMC ratio 95% confidence intervals (CIs) in all 23 serotypes were within the predefined equivalence criteria of (0.5, 2). Although the incidence of adverse reactions (AR) may have varied among the three lots, the clinical impact is likely minimal, given that the vast majority (93.2%) were mild in severity. No serious adverse events (SAEs) related to vaccination were reported during the study. This study confirmed that the three manufacturing lots of PPV23 (Sinovac Biotech Co. Ltd.) demonstrated manufacturing consistency and can elicit satisfactory immune responses for all 23 serotypes and no safety concerns were identified.Trial registration: ClinicalTrial.gov identifier: NCT05731115.

2025-12-31·Emerging Microbes & Infections

Structural basis for broad neutralization of rabies virus by an antibody cocktail SYN023

Article

作者: Jinyue Wang ; Xiangxi Wang ; Panayampalli Subbian Satheshkumar ; Michael Niezgoda ; Chuziyue Zhang ; Jiagui Qu ; Eric Tsao ; Christine Fehlner-Gardiner ; Ruihong Chen ; Lei Cao

2025-08-01·VACCINE

Immunogenicity and safety of sequential Sabin strain inactivated poliovirus vaccine from different manufacturers in infants: Randomized, blinded, controlled trial

Article

作者: Jiang, Zhao ; Zhou, Siliang ; Chen, Yanfei ; Wang, Siquan ; Li, Yuwei ; Tong, Yeqing ; Wan, Yingchao ; Xiong, Yongli ; Han, Weixian ; Li, Dan ; Li, Jing ; Wang, Lei ; Wang, Lixian

OBJECTIVES:

The National Immunization Program allows using a different manufacturer's vaccine for follow-up doses when the same vaccine is unavailable. This study aimed to evaluate the safety and immunogenicity of administering a third dose of Sabin strain (sIPV) from a different manufacturer in infants who had previously received two doses of sIPV.

METHODS:

This randomized, blinded, controlled trial enrolled 200 healthy infants (≤12 months) to assess the safety and immunogenicity of sequential vaccination, who were randomly assigned to receive a third dose of sIPV from either a different manufacturer (experimental group) or the same manufacturer as the first two doses (control group). The study took place in Xiaogan City, Hubei Province, China, from 20 May 2024 to 6 September 2024. Immunogenicity and safety were assessed using per-protocol and safety populations, respectively.

RESULTS:

The seroconversion rates for poliovirus types 1, 2, and 3 were 79.52 %, 67.47 %, and 74.70 % in the experimental group, respectively, compared to 73.56 %, 49.43 %, and 63.22 % in the control group, with P-values of 0.360, 0.017, and 0.106, respectively. The most common systemic adverse event (AE) was fever, and no significant differences in the incidence of AEs between the two groups were observed. No serious adverse events related to vaccines were reported.

CONCLUSION:

Sequential vaccination with sIPV from different manufacturers demonstrated superior immunogenicity compared to the initial vaccine, with no significant safety differences, indicating that using vaccines from different manufacturers for sequential dosing is a feasible and effective option.

1,213

项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的新闻(医药)2026-02-14

·雪球

文源|源媒汇作者|胡青木编辑|苏淮面对阿斯利康千亿级在华战略布局,两家中国药企的命运,却走向了完全不同的方向。康泰生物日前公告,终止与阿斯利康筹划近一年的4亿美元疫苗合资项目,理由是“市场环境变化、投资风险高”。而事实上,项目连注册都未完成,资金一分未投,合作便已夭折。截图来源于公司公告而一边,石药集团凭借GLP-1/GIP双激动剂这一全球热门靶点,强势切入代谢疾病黄金赛道,在2026年1月末官宣与阿斯利康签下总金额185亿美元、预付款12亿美元的创纪录BD合作,不仅真正坐上了全球巨头的谈判桌,更完成了从“中国研发”到“全球资产”的关键一跃。石药集团所处的创新药前沿赛道,技术可授权、分子可出海、价值被全球认可;而康泰生物困守的传统疫苗领域,正面临价格战内卷的困境——2025年净利润预计暴跌约70%,核心产品批签发持续萎缩,海外收入占比较低,主业增长承压。说到底,康泰生物与石药集团的真正差距,从来不是谁更努力、谁投入更多,而是赛道选择的天壤之别。生物医药已进入新周期,选对赛道,资本与巨头自然同行;选错赛道,再怎么追赶,也难以跨越行业本身的天花板。01依附式发展实际上,这已经是康泰生物与阿斯利康的第二次合作了。双方第一次合作始于2020年8月。当时全球新冠疫苗研发进入白热化阶段,康泰生物与阿斯利康签订授权协议,拿下其腺病毒载体新冠疫苗在中国大陆的独家生产销售权,并计划快速推进本土化量产。但市场从不等人,彼时国内新冠疫苗市场早已被国药、科兴的灭活疫苗占领,后来者几乎没有突围空间。更棘手的是,阿斯利康疫苗同期在欧美曝出罕见血栓风险,被多国暂停或限制使用,品牌声誉受损连带拖累了康泰生物的市场信任度。最终,这款曾被寄予厚望、承载着康泰生物进军新冠疫苗市场野心的产品,未能实现预期的销售放量。除了一笔沉没成本,这段合作更让康泰生物错失了其他赛道的布局窗口。2024年,康泰生物的经营压力进一步显现:全年实现营收约27亿元,同比下滑超20%;归母净利润2亿元,暴跌超七成。核心产品全线告急——四联苗因免疫程序调整遭遇政策黑天鹅,13价肺炎疫苗陷入与沃森生物、康希诺的价格混战。曾经撑起半边天的乙肝疫苗,也随着新生儿数量腰斩而增长乏力。截图来源于公司公告在此背景下,康泰生物急需一个“新故事”来稳住资本市场与自身阵脚,于是便找到了老朋友阿斯利康。2025年3月,康泰生物高调官宣与阿斯利康的重磅合作——双方计划投资4亿美元在北京经开区建立合资公司,聚焦RSV/hMPV组合疫苗的本地化生产,打造阿斯利康在中国首个疫苗生产基地。但关键的是,康泰生物在这次合作中仍处于“依附者”的位置。此次合资的核心产品RSV/hMPV组合疫苗,核心技术完全掌握在阿斯利康手中,康泰生物仅负责提供产能与本土渠道,缺乏核心话语权。仅过了不到一年,这项曾被康泰生物寄予厚望的合作,就以一纸终止公告草草收场。唯一的“好消息”,或许是截至公告发布,双方拟设立的合资公司仍未正式成立,康泰生物与阿斯利康也均未实际出资,这场持续不足一年的合作,没有造成实质性的财务损失。两次与阿斯利康牵手,两次黯然退场,表面看是康泰运气不佳、错失机遇,实则与其所处行业也有较大关系。02时代变了中国生物医药行业发展的上半场,核心竞争力集中在批文、渠道与产能,疫苗、仿制药、中药注射剂成为当时的黄金赛道,只要能拿到批文、建好产能、铺好渠道,就能在行业中站稳脚跟、实现盈利。康泰生物正是这一时代的受益者,其凭借国内首个四联疫苗、高剂量乙肝疫苗等产品,迅速崛起,并于2017年登陆创业板。但随着行业迭代,竞争逻辑已逐步改变,比拼的不再是产能与渠道,而是技术平台、核心药物与全球化能力,GLP-1、ADC、双抗、AI制药成为新的主战场,创新成为行业的唯一核心竞争力。当前最为火热的GLP-1减肥药赛道虽由诺和诺德、礼来主导,但竞争日趋激烈,辉瑞、安进等跨国药企纷纷布局相关药物至临床后期,国内恒瑞医药、华东医药等企业也加速入局,试图抢占市场份额。同时,市场仍存在需求缺口。而现有减肥药存在体重反弹、肌肉流失等痛点,长效便捷给药成为研发核心方向。作为全球TOP3医药巨头,阿斯利康在该赛道布局滞后,自研核心候选药Cotadutide因疗效不及预期,已终止开发,亟需通过外部合作快速补位。石药聚焦的GLP-1领域,正是阿斯利康的短板所在,此次合作恰好能补齐其管线缺口。相比之下,康泰生物固守的疫苗赛道,早已陷入红海厮杀,国内产能结构性过剩、同质化竞争激烈,价格战频发,投资回报预期持续下滑。而康泰自身的财务表现,更是将这种赛道困境与经营压力暴露无遗。尽管康泰生物2023年营收短暂反弹至34.77亿元,归母净利润也因新冠相关业务结算实现8.61亿元的高增长,但这一短暂回暖并未改变基本面恶化的趋势。进入2024年,公司业绩出现明显下降,营收和净利润双双下滑。到了2025年前三季度,营收虽略有上涨,但归母净利润同比暴跌超八成。这种营收与净利润严重背离的走势,正是疫苗红海竞争残酷性的直接体现。针对将采取哪些具体措施扭转业绩颓势,以及面对行业代际更替,是否有从传统疫苗向热门领域转型的规划等问题,源媒汇日前向康泰生物董秘办发送了问询邮件,截至发稿未获回复。康泰生物与阿斯利康的合作,本质上只是“产能换合作”的被动依附,无法为阿斯利康提供核心的创新价值。康泰生物与石药集团的差距,在于赛道选择与能力构建,是否跟上了行业迭代的节奏。石药押注的是全球资本追捧的代谢赛道,打造的是可复用的技术平台;康泰困守的却是出生率断崖、价格战白热化的疫苗红海,依赖的是单品驱动的旧模式。虽然这次终止合作看似没有给康泰生物造成实质性的财务损失,但它失去的,是一个本可以用来对冲疫苗赛道萎缩的潜在营收增长点,这无疑会让其处境变得更加严峻。03缺乏真正的护城河康泰生物主营的自费疫苗市场,正在经历“量价双杀”的寒冬。国家统计局数据显示,2024年全国出生人口仅954万人,较2016年峰值时的1786万人下滑近50%,直接导致四联苗、13价肺炎等自费疫苗需求锐减,市场规模持续收缩。而在政策层面,受国家百白破疫苗免疫程序调整影响,康泰生物核心产品四联苗(百白破+b型流感嗜血杆菌联合疫苗)的免疫程序同步优化,在多地被减少了接种剂次,直接削弱了单人接种频次,拖累产品销量与营收规模。同时,广东、湖北等省份已开始将狂犬疫苗纳入省级集采调研范围,引发行业对价格下行的普遍担忧。更现实的压力来自价格战——康泰生物的主力新品人二倍体狂犬疫苗挂网价约300元/支,而市面上Vero细胞路线的国产竞品,挂网价普遍在70元-85元/支,终端因价格敏感更倾向选择低价产品,导致高价疫苗难以大规模放量。其次,产品缺乏真正技术壁垒,让康泰生物难逃内卷泥潭。四联苗与13价肺炎疫苗均属跟随型产品,虽为国内首批上市,但缺乏核心专利或市场独占期。一旦沃森生物、智飞生物等对手入场,同质化竞争迅速拉低利润空间,企业只能陷入“以价换量”的被动局面。康泰生物至今未能跳出这一循环,根本原因在于缺乏真正意义上的技术护城河。表面上看,康泰生物对研发不吝投入——2024年研发费用达5.08亿元,占营收比重约20%;2025年前三季度继续维持高强度投入。然而,高投入并未转化为高壁垒,研发效率与产出存在失衡。从康泰生物官网披露的管线布局来看,其目前拥有90余项专利、30项在研品种,其中18项进入注册程序,管线数量看似充足,但质量参差不齐。从管线进度看,四价流感病毒裂解疫苗(3岁以上)、吸附破伤风疫苗、三价流感病毒裂解疫苗等产品已提交NDA,但均属于成熟技术路线的常规升级,市场空间有限,难以形成差异化竞争。除此之外,口服五价重配轮状病毒减活疫苗已进入III期临床,是其为数不多的创新尝试,但该领域已有默沙东和葛兰素史克占据主导,国产替代难度较大;五联苗(百白破-Hib-IPV)已进入III期临床,若顺利推进,有望成为国内首个五联疫苗,但沃森生物等企业亦在同步布局,未来市场竞争激烈,盈利不确定性较高。截图来源于公司官网康泰生物若想真正坐上巨头的牌桌,光靠合资建厂的故事远远不够。当前全球药企都在押注平台型创新、可授权资产和全球权益,困在传统疫苗红海里的企业,哪怕再拼命奔跑,也难以冲破赛道本身的天花板。对于康泰生物而言,没有技术护城河的“国产替代”,终究会沦为同质化内卷的牺牲品。部分图片引用网络如有侵权请告知删除

2026-02-13

·有驾

不出意外,我猜中了。

美国不怕贸易战、芯片战、汇率波动、国债高筑、制造业外流,也不怕通胀反复。

美国真正惧怕的是科技霸权被彻底颠覆。

美能在全球横着走这么多年,表面靠美元霸权收割财富、靠航母舰队震慑四方、靠“民主自由”口号装点门面,但根基一直是手里的科技优势。

二战一结束,美国看清了科技带来的决定性力量,趁世界局势动荡敞开大门吸纳顶尖人才。

爱因斯坦带来相对论的智慧,冯·诺依曼带着计算的构想,成千上万科研精英被优渥经费、宽松移民政策和完善产业环境吸引过去。

这些人不是来养老的,而是真正的创新引擎。

阿帕网、早期人造卫星技术突破、半导体芯片的雏形背后,都有这些大脑的身影。

凭借人才红利,美国在关键科技领域抢占先发优势,把科技变成全球提款机。

芯片领域是美国科技霸权的硬拳。

长期以来,高通、英伟达等美企主导芯片设计市场,高端GPU和移动芯片的专利让它们躺着赚。

为保住暴利,美方动用国家力量压制对手,自2018年起对华为层层加码,禁止美企向其出售芯片,甚至施压荷兰ASML不卖先进光刻机,意图从硬件上掐断华为的发展。

出乎美方意料的是,极限施压倒逼华为加速自主研发。

2023年,Mate 60 Pro搭载自研麒麟9000S芯片回归,打破先进制程的部分垄断。

中国厂商在全球市场的份额逐步上升,以前受控的产业链出现松动,让美国坐立不安。

操作系统领域曾被视为美方牢不可破的堡垒。

桌面端Windows长期占据70%以上市场,移动端被iOS和Android瓜分近95%的份额,美方不仅靠授权费赚钱,还掌握着大量用户数据命脉。

华为鸿蒙的崛起撕开了口子。

经过五年发展,鸿蒙装机量达到4200万台,国内份额突破17%,连续六个季度超过iOS,成为全球第三大移动系统。

更关键的是,鸿蒙不再依赖Android的APK生态,拥有30万个原生应用和800万开发者,每日8800万次应用下载,表明其已形成独立生态。

操作系统不再由美方垄断,全球用户的数据通道也会随之改变,这让美方心慌。

航空航天领域的对抗更能反映美方对科技霸权的执念。

阿波罗登月曾让美国在太空领域独领风骚,国际空间站长期象征美方主导的合作框架。

中国航天技术快速追赶,嫦娥系列实现月球背面软着陆,天问一号成功登陆火星,更重要的是独立建成天宫空间站,既能长期有人驻留,也向外开放合作,吸引多国参与实验。

曾经的独家主导地位正在转为同台竞争。

国际空间站老化、对华排斥的历史对比天宫的崛起,促使美方重新评估自己的技术领先性。

太空技术的优势关系到未来战略话语权,谁也不愿轻易让步。

生物医药领域长期被美企以技术壁垒和专利体系收割高额利润。

安进、吉利德等巨头市值庞大,一款专利药动辄定价数万美元,全球患者只能被动买单。

新冠疫情期间,辉瑞、莫德纳凭借技术优势占领市场,获利丰厚。

中国国药、科兴快速研发并大规模出口疫苗,打破了部分市场垄断,让更多发展中国家能负担得起接种费用。

更重要的是,中国在生物制药和基因编辑等领域持续加大研发投入,逐步缩小与美方的差距。

曾被美方把控的生物医药产业链正走向多极化,单方面独吞暴利的局面在改变。

底层算法与人工智能领域竞争进入白热化。

OpenAI的ChatGPT一度凭借大模型技术引领潮流,中国公司追赶迅速,给美方带来前所未有压力。

2026年初,DeepSeek将大模型上下文窗口提升至100万令牌,接近能一次处理《战争与和平》全文的规模。

差不多同期,智谱AI发布7440亿参数的GLM-5,在编程和智能体能力上靠近全球顶级闭源模型,并完成与多款国产芯片的适配。

这些进展表明,AI底层算法的垄断正在被冲击。

曾靠算法优势掌控的互联网和大数据产业,如今面临有力竞争。

科技方向的多点突破,正在改变全球技术格局,也让美国感受到前所未有的压力。

2026-02-13

·微信

2026年2月,由智利卫生部、智利天主教大学、智利发展大学等联合完成的一项流感病毒裂解疫苗安尔来福®保护效果研究以预印本形式在线发表。该研究题为《2025年季节性流感疫苗对智利60岁及以上老年人流感相关住院和ICU入院的保护效果研究:中期分析》,依托智利国家SARI哨点监测系统及疫苗接种记录系统,采用检测阴性设计方法,纳入2025年3月至9月初数据,评估疫苗在老年人群中的真实世界保护效果。

中期分析显示:安尔来福®对流感相关住院的保护效果为41.4%,对ICU入院的保护效果为48.9%。该结果与另一项含智利的南半球8个国家联合研究及既往智利流感研究证据一致,所观察到的保护效应符合以A(H1N1)pdm09 早期占优势流行季中的预期表现,进一步支持了季节性流感疫苗在老年人中预防重症的效用。

01

科兴已连续两年独家中标

智利流感疫苗公费项目

凭借扎实的产品质量、持续的循证积累,以及自疫情以来与智利伙伴建立的深度信任,科兴已连续两年独家供应智利国家流感免疫规划。2025年,科兴累计向智利供应流感疫苗安尔来福®超830万剂,助力该国实现约80%的目标人群接种率,为2026年续约奠定了坚实的实践基础。

此前来华访问的智利发展大学医学院教授拉斐尔(Dr.Rafael Ignacio Araos Bralic )提到,智利政府是经过综合各方面评估后作出的这一决策,关键在于科兴流感疫苗的有效性与安全性,完全能够满足智利公共卫生防护的核心需求。此外,疫情期间科兴与智利合作伙伴建立的良好合作关系,为双方奠定了坚实的信任基础,目前智利政府及民众对科兴品牌均抱有高度信任,这也是选择科兴流感疫苗的重要考量因素。

02

以真实世界证据回应信任

从“独家供应”到“科研共建”

智利选择科兴疫苗的这份信任不仅来自供应端的稳定履约,更源于科研端的协同共建。2024年8月,科兴与智利等国科研伙伴共同完成的四价流感疫苗国际多中心临床研究发表于国际期刊《疫苗》(Vaccines),结果显示科兴流感疫苗诱导针对四种型别流感病毒的抗体滴度均高于国外对照疫苗。2025年12月,另一项在智利成年人群中同时评价体液与细胞免疫应答的Ⅲ期研究登上《自然-通讯》(Nature Communications),进一步揭示了科兴流感疫苗拥有良好免疫原性与安全性的科学基础。

截至目前,科兴季节性流感疫苗已在全球近20个国家和地区广泛使用,累计供应超1.2亿剂,持续为全球流感防控提供稳定、可靠的疫苗保障。

100 项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的药物交易

登录后查看更多信息

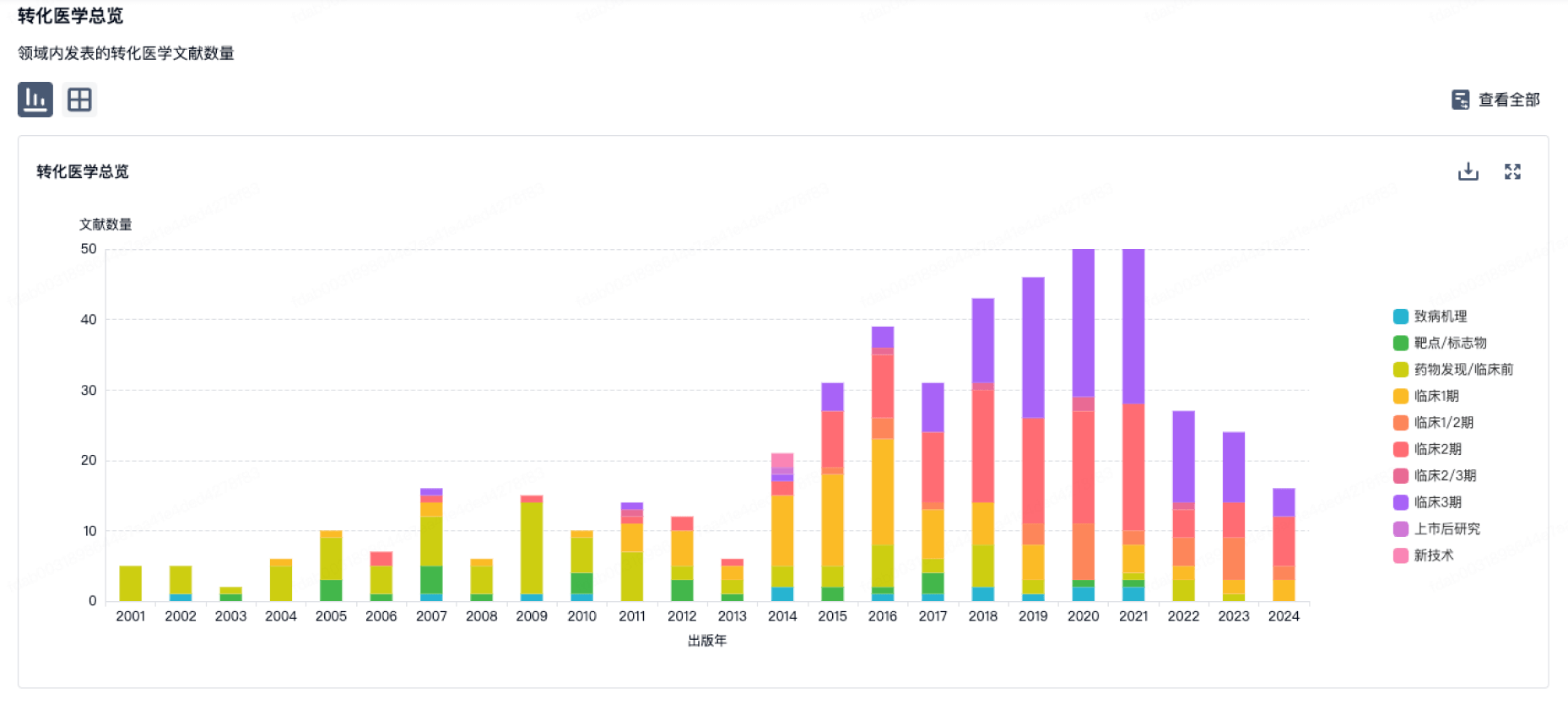

100 项与 科兴控股生物技术有限公司 相关的转化医学

登录后查看更多信息

组织架构

使用我们的机构树数据加速您的研究。

登录

或

管线布局

2026年02月28日管线快照

管线布局中药物为当前组织机构及其子机构作为药物机构进行统计,早期临床1期并入临床1期,临床1/2期并入临床2期,临床2/3期并入临床3期

药物发现

1

7

临床前

临床申请

4

3

临床申请批准

临床1期

5

6

临床2期

临床3期

4

1

申请上市

批准上市

14

5

其他

登录后查看更多信息

当前项目

| 药物(靶点) | 适应症 | 全球最高研发状态 |

|---|---|---|

水痘减毒活 (科兴控股生物) | 水痘 更多 | 批准上市 |

新型冠状病毒灭活疫苗(Vero细胞)(北京科兴中维) ( SARS-CoV-2 antigen ) | 新型冠状病毒感染 更多 | 批准上市 |

四价流感病毒裂解疫苗(科兴生物) | 流感病毒感染 更多 | 批准上市 |

Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) (北京科兴) | 脊髓灰质炎 更多 | 批准上市 |

大流行流感病毒灭活疫苗 (科兴控股生物) | 流感病毒感染 更多 | 批准上市 |

登录后查看更多信息

药物交易

使用我们的药物交易数据加速您的研究。

登录

或

转化医学

使用我们的转化医学数据加速您的研究。

登录

或

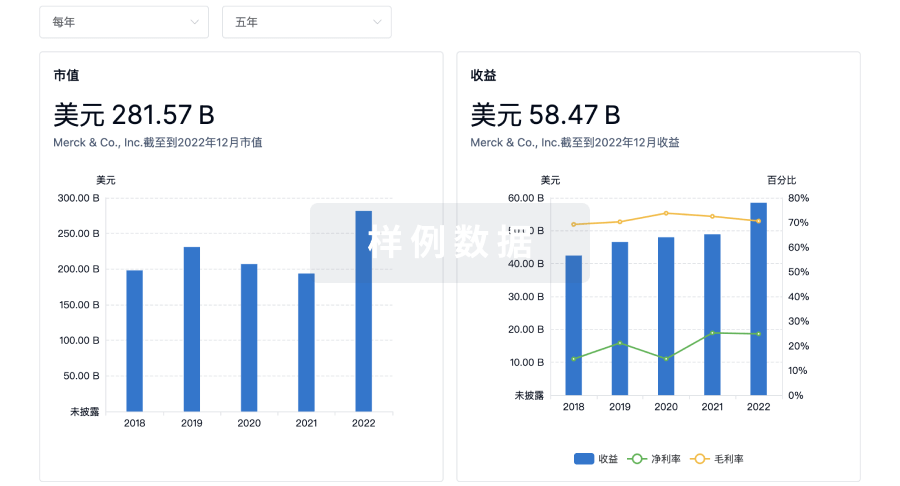

营收

使用 Synapse 探索超过 36 万个组织的财务状况。

登录

或

科研基金(NIH)

访问超过 200 万项资助和基金信息,以提升您的研究之旅。

登录

或

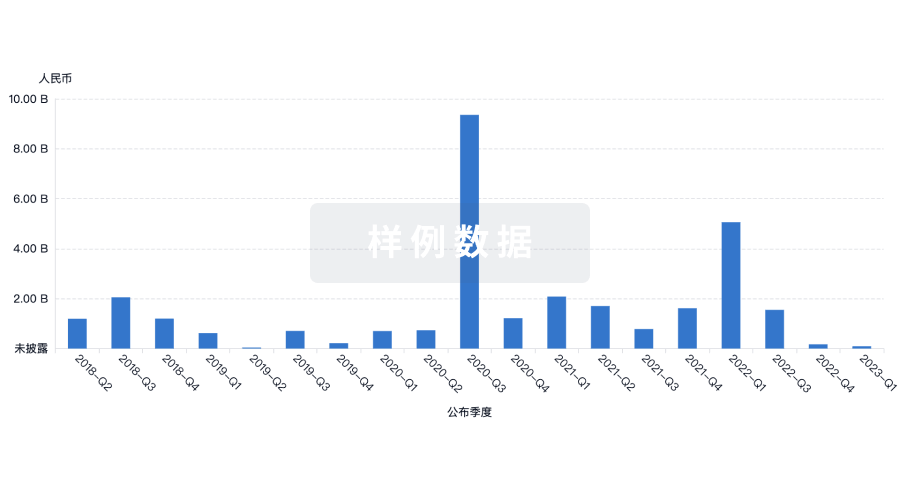

投资

深入了解从初创企业到成熟企业的最新公司投资动态。

登录

或

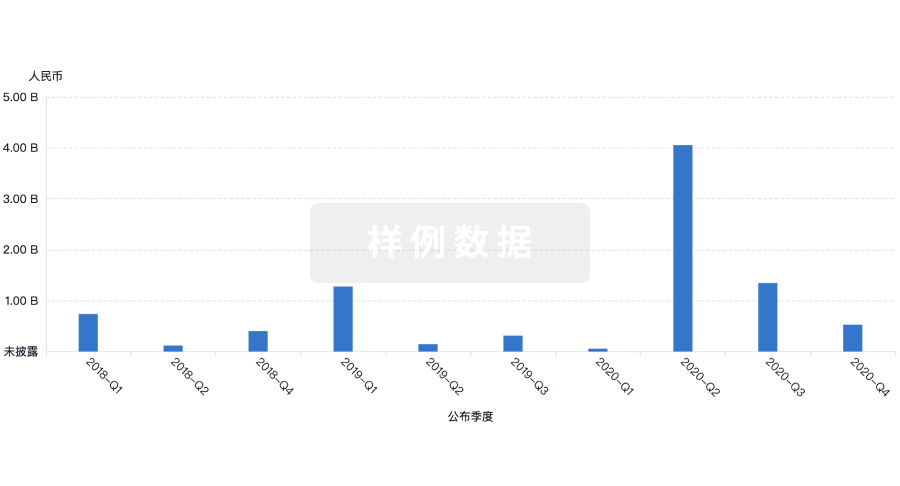

融资

发掘融资趋势以验证和推进您的投资机会。

登录

或

生物医药百科问答

全新生物医药AI Agent 覆盖科研全链路,让突破性发现快人一步

立即开始免费试用!

智慧芽新药情报库是智慧芽专为生命科学人士构建的基于AI的创新药情报平台,助您全方位提升您的研发与决策效率。

立即开始数据试用!

智慧芽新药库数据也通过智慧芽数据服务平台,以API或者数据包形式对外开放,助您更加充分利用智慧芽新药情报信息。

生物序列数据库

生物药研发创新

免费使用

化学结构数据库

小分子化药研发创新

免费使用